| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

�@���ꂱ��A���X�Ɋ��������Ƃ������Ă����܂��B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2025 �ŐV

2009.6.28

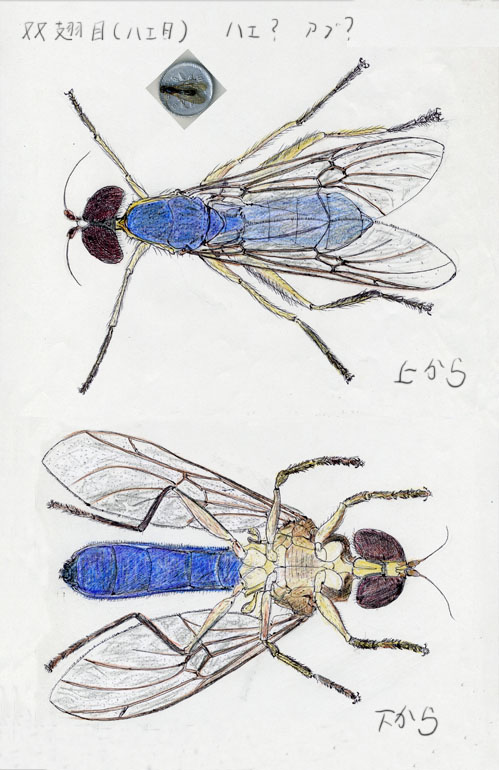

�e���X�̎肷��Ɏ~�܂����Ƃ�����A��߂ɗL�����^�I�����ӂ��Ƃ������B

���͕��Ⴕ�������悤�Ȑ������ŁA�����������āA�������邩�Ǝv�������A�ӊO�ɊȒP�ɕ߂܂����B

�n�G�͏������߂܂�Ȃ��̂ɁA�����悤�ȕ���������Ȃ���A�Ȃ��Ƃ납�����̂��B

�H�����Q�������Ȃ�����A�o���ځA���̖����n�G�ځA�G�p���Z������A�Z�p���ڂŁA�n�G�A���Ԃ̒��ԂɂȂ�B�Ƃ̂܂������낤�낵�Ă���̂�����A�܂��������ʂ̎�ɈႢ���Ȃ����A�N�₩�ȗڗ��F�̑̂ŁA�ȒP�ɖ��O�������邩�ƒ��ׂ��B

���Ԃ̂悤������A���Ԃ��ڂ����ڂ��Ă���T�C�g�ׂ����A���Ă���悤�Ȃ̂͂��������A�҂�����̂��̂͂Ȃ������B

�����������ׂ�ƁA�A�u�̂悤�Ɍ�����n�G������A�n�G�̂悤�Ɍ����邠�Ԃ����邻�����B

匂��A���Ɋ����̂����Ԃ̒��ԂŁA��Ɋ����̂��n�G�̒��Ԃ��������B

�����匂����Ȃ��ƕ�����Ȃ��̂ŁA���̕s���N�́A���Ԃ̈�킩�Ǝv���Ă������A�n�G��������Ȃ����ƂɂȂ����̂��B

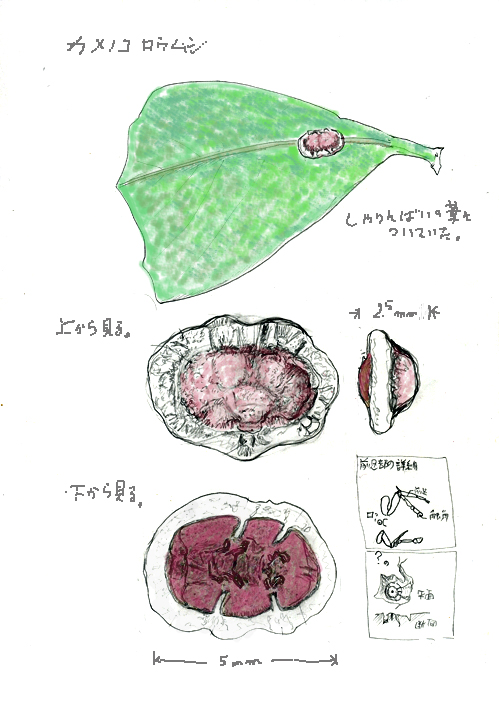

2009.6.25

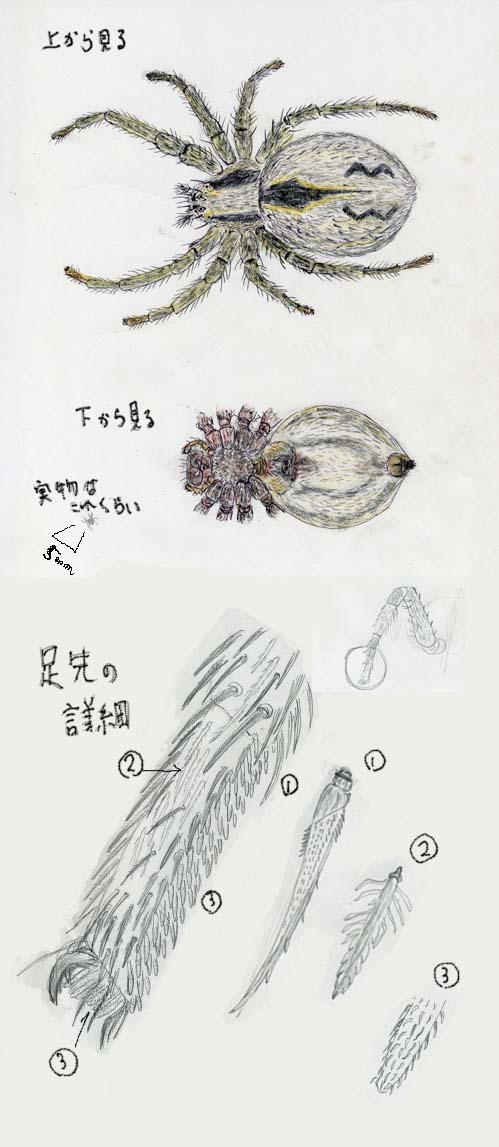

���������Ă���ƁA�_�j�͔����ĂƂ���Ȃ��悤���B

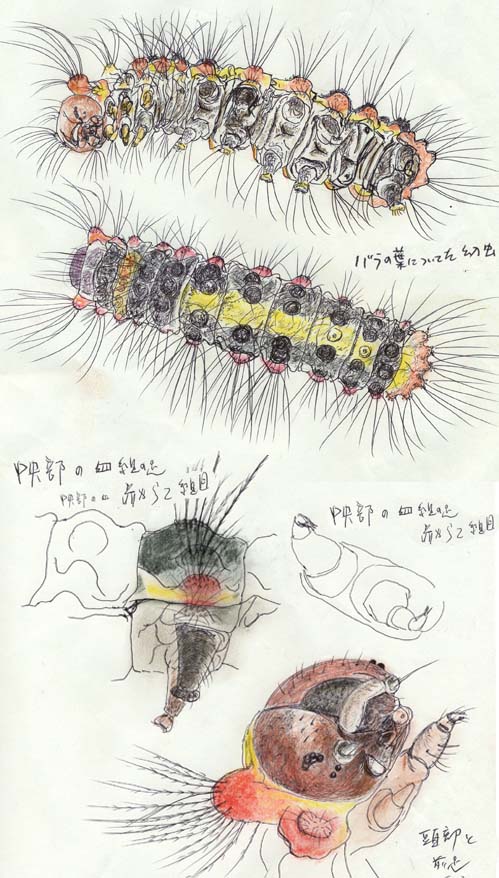

�}������̗t���ۂ܂��Ă����̂ōL���Č����B�w偂̑��̂悤�ȕ��������āA���������B

匂ɂȂ�̂��낤�B���̂��ɁA���傱��Ƌ����̂��A���̃_�j�ł���B

���ʂ́A�ڂɂ��͂���Ȃ��悤�ȑ傫�������A����͌��\�傫���āA�������A�Ԃ������̂ŁA�����ɕ��������B�h�{�����Ղ�̏�Ԃ������̂�������Ȃ��B

�_�j�́A�w偂̒��Ԃ��������B�ʐ^�ł́A�O���̂P�{���܂�Ȃ����Ă��邪�A���͂W�{����B������A���傱�܂��������āA�̂̑傫�����炷��A���Ȃ葁���ړ�����B

�ʐ^�́A�P�O�{�̑Ε������Y�ŁA�_�j���݂��Ƃ���B�ォ��̏Ɩ��Ȃ̂ŁA���Ȃ�`���킩��B

�������͏Ɩ����@�ɂ���Č��������܂�ňႤ�B�����瓖�Ă�ƁA�����g�Q���ʐ^�̂悤�ɂȂ�B�V���G�b�g������������Ă���̂ł���B

�Ε������Y���S�O�{�ɂ���ƁA�O�D�O�O�S�~�����炢�܂ł͌��������邻�����B�����A�s���g�̂����͈͂������̂ŁA����Ȃ��̂͂������A���s���̂�����̂́A�s���g�̂����ʒu�����炵�Ȃ��猩�Ă������ƂɂȂ�̂ŁA�{���̌`�͒f�ʂ��d�˂ĕ������邱�ƂɂȂ�B���@�͂��K�v�ɂȂ�킯���B

���̑��̏ڍׂ́A��������ĕ`�������̂ł���B�h�т̂����͂�����ɂ͌����Ȃ��̂ŁA�Ⴄ��������Ȃ��B

�P�O�{�ł͕�����Ȃ��������A�S�O�{�ɂ���ƁA�\�ʂׂ͍���ᰂ����܂�Ă����B�k�̌��݂������āA�⋭�̂��߂�ᰂ�����Ă���̂�������Ȃ��B��ɂ��Ēf�ʂ����Ă݂������A�W�{�̍���������B���́A�����܂ł���̂�����t�Ȃ̂��B

2009.6.20

���h�J���O���Ƃ����炵���B

�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA���\�ʐ^���łĂ���B�Ԃ�̂ł͂Ȃ��A���̊Ԃ��삯��邻�����B

�������Ō���̂ɁA������T�����߂�悤�ɂȂ������A�ӊO�ɂ킪�Ƃ̒��̐����Ă���Ƃ���ɁA���ꂱ�ꂢ�邱�Ƃ��킩�����B

�����ȃ��m�����|�I�ɑ������A�w偂����낢�낢��B

���̒w偂��A��������������A�ǂɓ����Ă����̂ł���B�T�������炢�����Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��Ă�����A�ƂĂ��������Ȃ����A�������̂ŕ߂܂���ꂽ�Ƃ����킯���B

�Ԃ��Ă���̂͑����ׂ������悤�����A����͂��܂蒷���Ȃ��B���̌`���g�債�Č���ƁA�тނ������ŁA�т��������̎�ނ��������B��[�̉����ƒ܂̕����́A�}�̇B�̂悤�ɖ��W���Ă��āA�Ȃ����A�ׂ��т������Ă���B

���̖тł�������Ƒ��𑨂��A�W�{�̑���f�����������āA�q���Ɉړ��ł���Ƃ����킯���B

2009.6.14

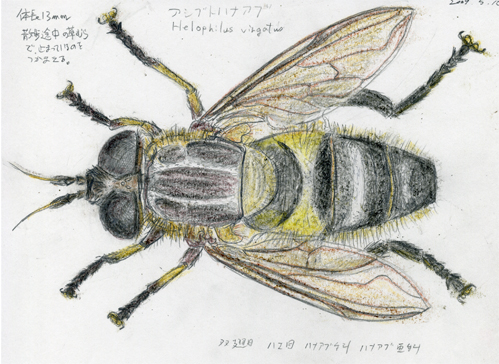

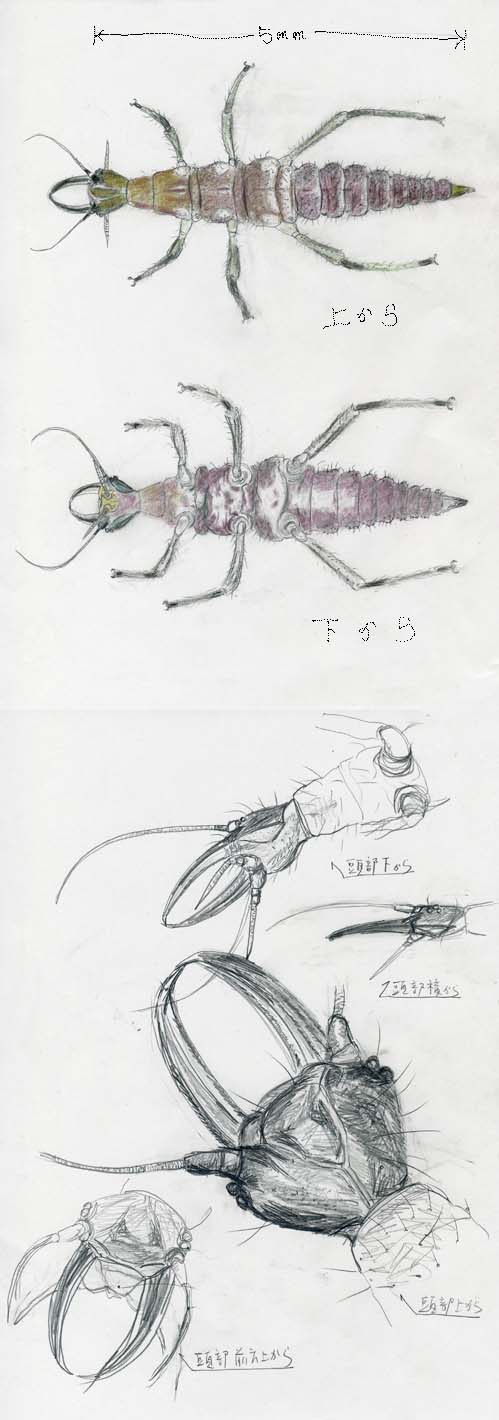

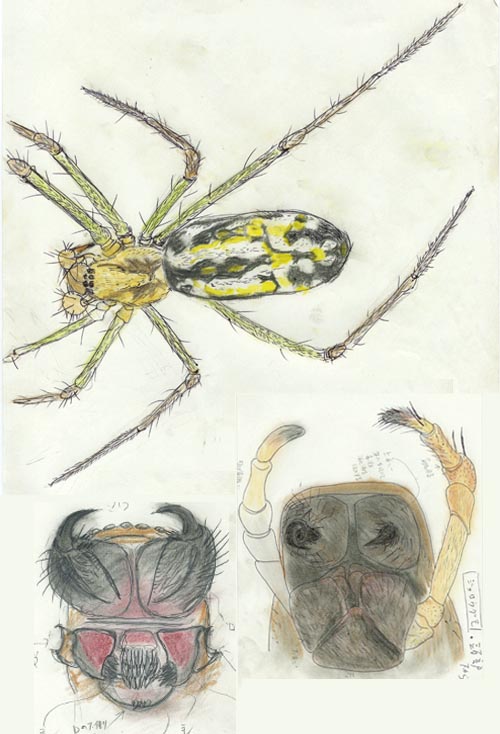

�A�V�u�g�n�i�A�u�Ƃ����炵���B

���̎U�����ɖڂ̑O�̑��ނ�ɔ��ł��ė������B

�~����̃v���X�`�b�N�̓��ꕨ�������Ă����̂ŁA�W���J���ĕ������Ԃ����B

���܂����ɓ������̂ŃX�P�b�`���ł����킯���B

�������Ă��肢�����A���܂��Ȃ��Ă����B

�����̒��Ԃ͉H�����P�g�����Ȃ��B���̉H���͑މ����Ğ���ɂȂ��Ă���̂ŁA�o���ڂƂ����̂��������B

�����̕��ނł́A�H���̌`��͑厖�Ȃ悤�ł���B

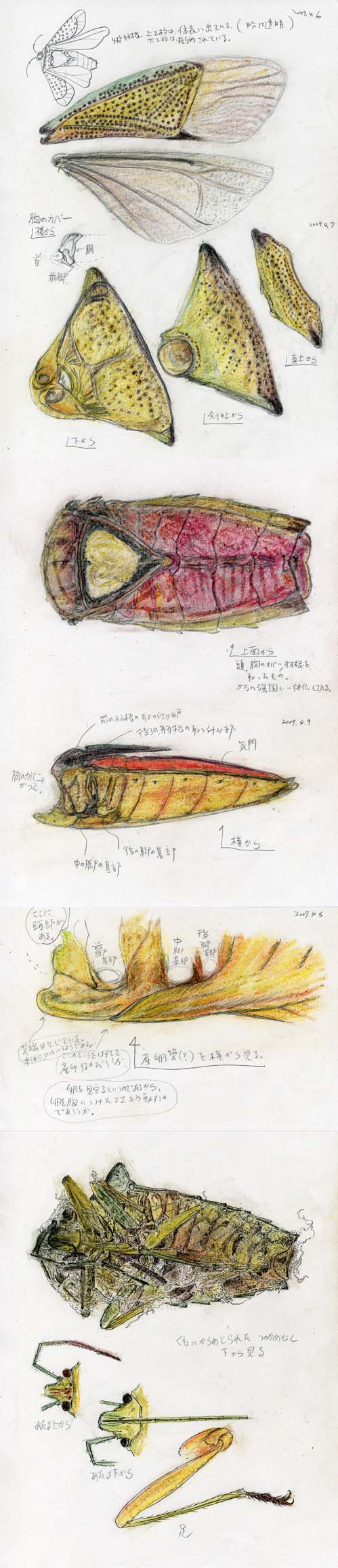

2009.6.6

���ւ̃V�������o�C�ł͍����̃o�g�����s���Ă���B

�N�T�J�Q���E�ɑ̉t���z���Ă���A�u�����V���Љ�悤�B

�i�V�~�h���I�I�A�u�����V�Ƃ������O�炵���B

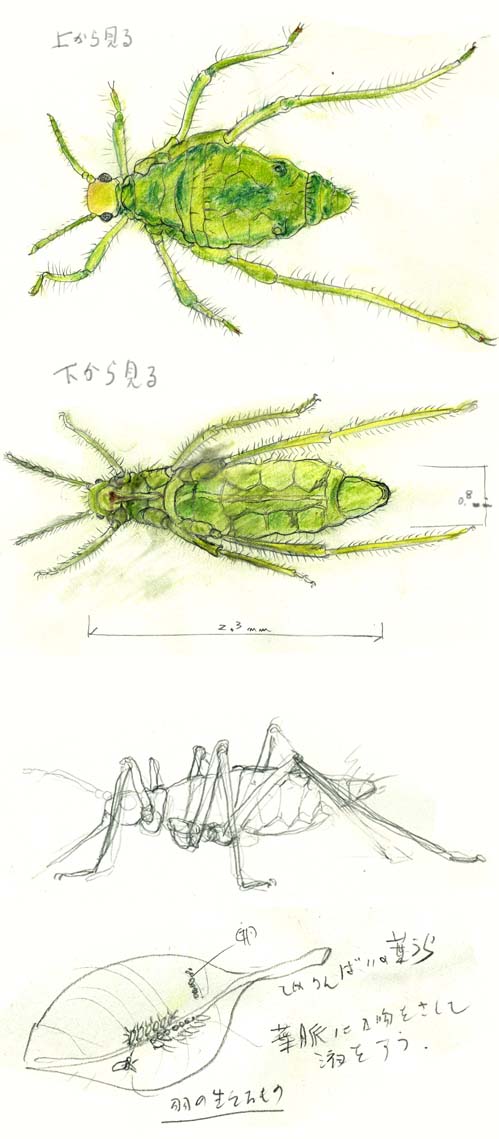

�t���̗t���ɐ��R�ƕ���ŏ`�t���z���Ă���B

�����������������̂��A���E�炵�āA�Q�������x�̑傫���ɂȂ�B

����ł�����炵���`�ƁA�̔Z�W������������B

���͓�����������A�������Ŕ`���ƁA���Ⴊ���肭��Ƃ��������ł��킢�炵�����̂ł������B

�G�ł́A�����猩��Əォ�猩��ł̓v���|�[�V���������Ȃ�Ⴄ�̂́A�������X�P�b�`�ł��Ă��Ȃ�����B�ォ�猩���v���|�[�V���������߂��B

�v���|�[�V�����̋����́A�`���Ă���Ƃ��ɂ́A�Ȃ��Ȃ��C�����Ȃ����̂ł���B���Ȃ̋C���������߂āA�p�������Ȃ�����܂��B

2009.5.21

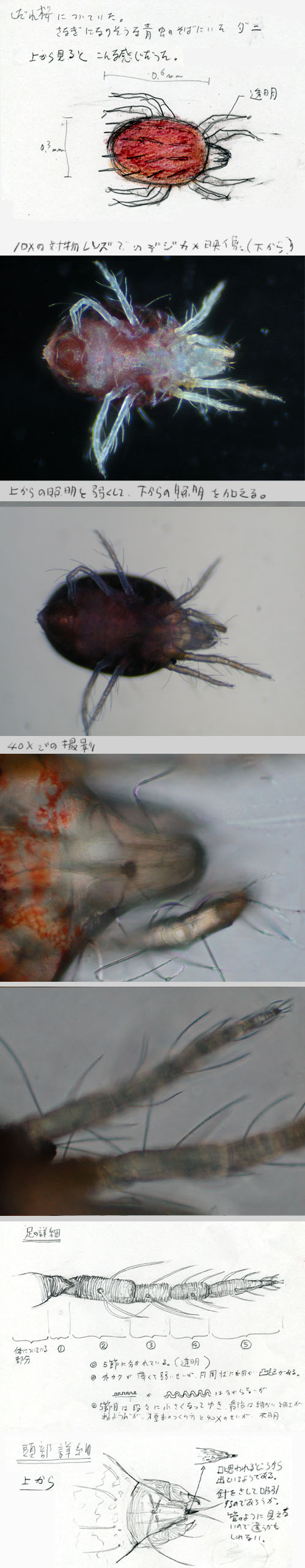

���ւ̃V�������o�C�ŕςȒ����������B�T�������x�̂������������ŁA����ł́A�O��̐���������ۂ��_�ł������B

���������A�������Ŋg�傷��ƁA���h�ȁA�͂��݂������Ă����B

�̂͐߂ɕ�����Ă��邵�A�C��������Ƃ��Ă���̂ŁA�����͊ԈႢ���Ȃ��B

�畆�̊����́A�_�炩���Ԃ�Ԃ悵�Ă���B�����̌ł������͂܂������Ȃ��B

�Ȃɂ��̗c���ɂ������Ȃ��ƁA�l�b�g�Œ��ׂ邪�A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��������A�V�������o�C�ɂ́A�A�u�����V������������Ă��āA�����H�ׂĂ���̂ł͂Ȃ����ƁA�u�A�u�����V�@�ߐH�v�Ō��������B

�哖����ŁA�N�T�J�Q���E���A�u�����V��ߐH���Ă���ʐ^�Ɖ���̃T�C�g���������B

���̎ʐ^�̃N�T�J�Q���E�Ƃ́A��ނ�����Ă���̂ŁA�u�N�T�J�Q���E�v�ōČ�������ƁA�����̎�ނ��܂Ƃ߂��T�C�g���������B�҂�����̂��̂͂Ȃ��������A�I�I�N�T�J�Q���E�̈��̂悤�ł���B

�����̎�ނ͂��̂������A���肷��̂͑f�l�ł́A�܂������炵���Ƃ����̂��ŋߕ����������Ƃł���B

�X�P�b�`�����Ă���Ƃ��A����{�����̂����A����ׂ��Ƃ���ɂ���炵�����̂��Ȃ������B�͂��݂ŃA�u�����V��͂�ŐH�ׂ�͂�������A�ʏ�̈ʒu�ɗL���ē��R�����Ȃ��B

�l�b�g�ɂ��ƁA�͂��݂́A��{�Ə��{�����̂������̂ŁA�̉t�̋z���ǂȂ̂��������B�V�������o�C�̗t���ɃA�u�����V�̊�����т��̂��������̂��A�^��Ɏv���Ă������A�N�T�J�Q���E�ɒ��g���z���Ă��܂��Ă����̂ł����B

�����Ԃh�Ȃ͂��݂��Ǝv���ăX�P�b�`�������A��d�ɂȂ��Ă���Ƃ́B�E�E�E�܂����Ă��A�ώ@�͂��܂��܂����Ɣ��Ȃ�������ł��B

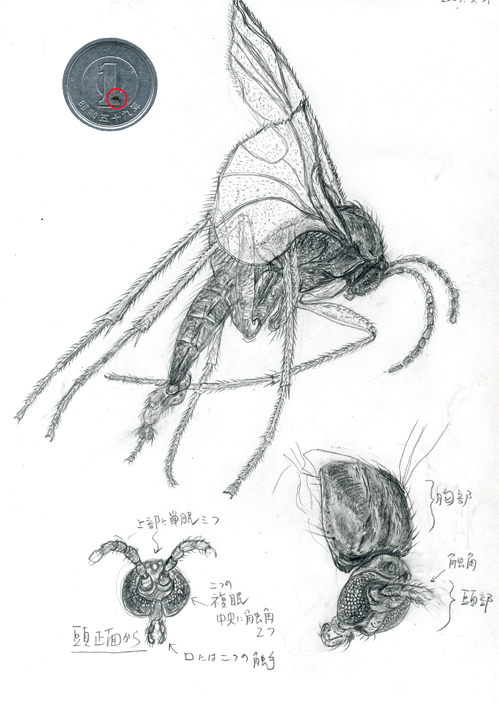

2009.5.13

�U���̓r���A�������`�����`�������Ă����̂�߂܂����B

�P�O�������炢�����Ȃ������ȃ��m�ł��邪�A�E�݂�����Ē��ɓ���A�K���X�łӂ��������̂ŁA�������܂܂ŕ`�����B

�����傫���āA���h�Ȟ�����ۓI�������B

�G�p�������ėǂ������B

���ꂾ���`���̂Ɉ���������Ă��܂����B�����Ă���̂́A�����������̂ƈ���ē����̂ŁA�`�̐��m�����������߂�̂����ւ�ł��邪�A���C������̂ƂȂ��̂ł́A�Ⴄ�G�ɂȂ�悤�ȋC�������B

���̒��́A�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�����`���o�l�S�M�u���̏I�c���炵���B

�ł�ς�����̃T�C�g���S�L�u������(�����N�悪�Ȃ��Ȃ�܂����B)

�Ƃ����̂����A�a���f��̃S�L�u���������̂��A�S�L�u�����ӎ������n�߂ŁA�O���Y�̃}�_�J�X�J���̎�������āA�[�݂ɂ͂܂����̂��������B

�������T�C�g�ŁA�v�킸�������܂�Ă��܂����B

�S�L�u���̔F�����ς��̂͊m���ł��B���Д`���Ă݂Ă��������B��L�́u�S�L�u�����فv���N���b�N����ƁA�g�b�v�y�[�W�Ɉړ����܂��B

2009.5.7

����ɃV�������o�C��A���Ă���B�y�������̂��ɐ������Ȃ��A�����ǂ����Ă���B

�l�Ԃ������悤�Ȃ��̂ŁA���ڂ��M��ڂł���B

�����ɖ��Ȃ��̂����Ă����B

���������Ȃ��̂ł��邪�A�t�ɂ���������Ă���B

�������̂悤�ł������̂łւ�Ŕ������āA�������Œ��ׂ��B

���́A�قڕ���ł��������A�ǂ��悭����Ƒ��炵�����̂��������B

�{�����グ��ƁA�U�{���őO���̊ԂɌ��炵�����̂������ˋN�����L�����B

�t����t���z���Đ����Ă���̂��낤�B

�l�b�g�Œ��ׂ�ƃJ�C�K�����V�̒��ԂŁA�J���m�R���E���V�Ƃ����������B

���ނ͕s���S�ϑԂ̔����ڂƂ����A�Z�~�A�A�u�����V�A�J�����V�Ȃǂ̒��Ԃ��������B

���E�����Ŕ���Ă��鎓�̐����ʼnH���͖����B���̐����͈ړ��ł��Ȃ����̂������炵�����A����͈ړ��ł���Ƃ������B

�m���ɑ��͏������Ȃ�����Ă���B�ώ@���Ɉ�x�����s�N�b�Ɠ������̂Ő����Ă���̂����������B

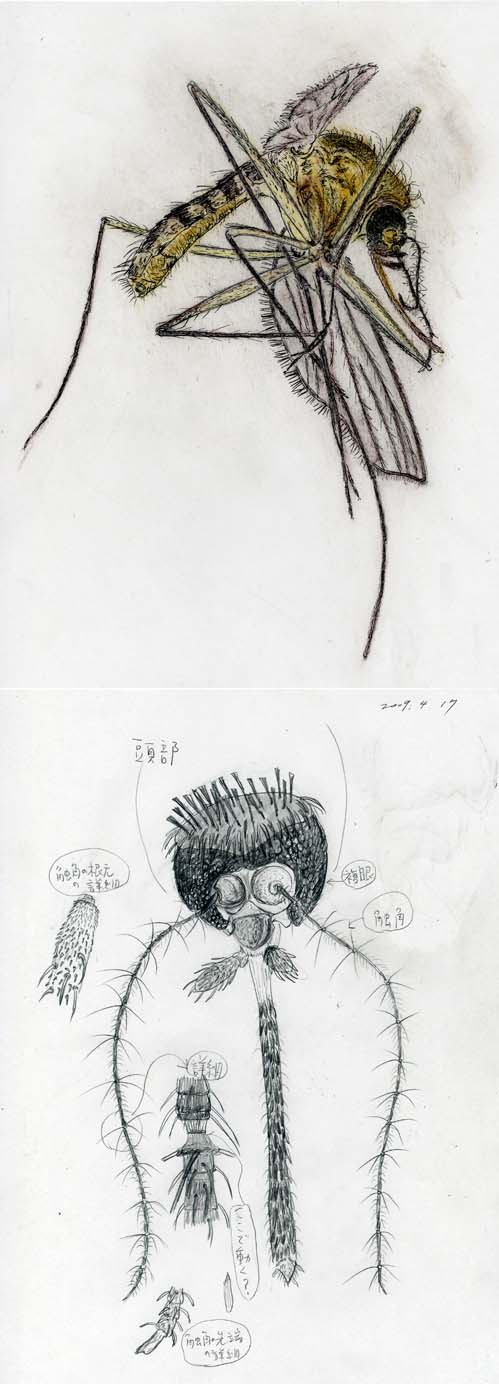

2009.4.18

��̏o��̂́A�܂������Ǝv�����A����ق�o�Ă���B

�p�\�R�����������Ă���ƃu�[���Ɖ��������B

�h�����Ƃ��܂�Ȃ��̂ŁA��������ł����������Ǝv���Ă��邤���ɁA�ڂ̑O�Ɏ~�܂����B

��͗₦�Ă��ē������݂������̂��A��p�ɂł����̂ŊG�ɕ`�����B

�P�������Ă�����A����Ƃ���������ł��܂����B

�����A�����Ă���Ƃ��̂悤�ɂ͍L���Ă͂��Ȃ��B

���邪�܂܂Ɏʐ������B

2009.4.12

�����ɐZ����Ə_�炩���Ȃ�Ƃ̂��Ƃł������̂ŁA���߂ނ��������ɐZ���Ă��炭�u�����B

�H�������A���̃J�o�[��������B����ȏ�͖����̂悤�ł������B

�H���͂S���B���̉H���͓��������A��̂��͔̂������������ł������B

�H���̉��́A�Ԃ��ɂȂ��Ă����B��ڂ����邪�ł��Ȃ����Ă����B

�������̂́A�Y���ǂ���ɕ�����Ă����B��[������Ă���̂ł͂Ȃ������B��[�͋��ɂ҂�����t���Ă��āA�Y���ǂ�ی삵�Ă����̂ł������B

��U���Ă͂��߂ĕ��������B�������Â������B

���̂��߂ނ��́A�G�p��葫���Ȃ������B������U������e������Č�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�������A�����L��Ƃ݂��āA�w偂ɂ��邮�銪���ɂ��ꂽ���̂��������B

�G�p�⑫�́A�͂��ꂽ�肵�Ă������A�w偂̎��ɂ���܂��Ă��āA�����Ă����B

�G�p�͂T�敪�ɕ�����Ă��āA���ꂼ�ꂪ���������B

���́A��[�̒Z���������Q�P�����Ȃ������B

�ӊO�ł������B

�i���̒��x���Ⴂ�̂ł��낤���B

2009.4.4

����͊ȒP�ɕ��������B�G�T�L�����L�c�m�J�����V�ł���B

���߂ނ��͏L���B�߂܂������Ȃ����V�ł���B

�Ȃ��L�邩�Ƃ����ƁA������тĂ����̂������̂ł���B

�ςݏグ���{�̂Ƃ��납��o�Ă����B

�킪�Ƃ́A�n�l�\�[���[�����Ă���B�����ɃK���X�łł����W�M�킪����A���z�̔M�ʼn��߂���C�������ɑ���̂ł���B

�g���Ă݂ĕ����������Ƃ́A��������������̂ł���B�~�͉�����͕K���i�ɂȂ����B

�ẮA�����̋�C��r�C���Ȃ��炨����������̂ŁA����܂��A��������B

�����ɖ��������V�͍Г�ł���B�����܂��ɂ��Ċ�����тĂ��܂��̂ł���B

���Ă��̂��߂ނ��A�n�[�g�̕��l�̂��钃�F�̟������ނ��ł������B�������Ŕ`���ƁA���F�Ƃ��Ƃ��F�N�₩�ł������B����ɁA�\�ʂ������Ȕ疌�Ŕ���Ă���A�тƂ����Ƃ�����������Ȃ��B

�Ђ�����Ԃ��ƁA���ׂ͍��L�тĂ����B�t���ςƂ��̉t���z���ɈႢ�Ȃ��B���a�ȃ��V�Ȃ̂ł���B

�������̂́A�����狹�ɂ����Đ�̐�����ǂ��L�����B��[�͓��������Ă���B�Y���ǂł͂Ȃ����Ǝv�����A�s�v�c�Ȃ��������Ă�����̂��B

�т��Ȃ����ƂƂ��A�����E�����ꂱ��L����̂ł���B

����Ƃ��G�p���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�z���ł����B��������Ă͂��Ȃ����낤�B

2009.3.31

�ԗ₦�ɂȂ��Ă��܂������A�[孂Ƃ͂悭���������̂ł���B

�~�̊Ԃ͒����������邱�Ƃ͂Ȃ��������A����Əo�n�߂��B

�g�����ƁA���������ȁA�H���Ƃ����̂��낤���A�ڂɂ��悤�ɂȂ����B

���̒��́A�S�~���o�����Ƃ��Ă�����A���S�~�̑܂ɂ��Ă����B

���傤�ǁA�v���X�`�b�N�̃r���������Ă����̂ŁA�������Ԃ����炤�܂��͂������B

�Q�ڂ��Ă����̂��낤���A�Ƃ낢���ł��߂܂���ꂽ�̂��B

2009.3.27

�b�����B�S�~���V�ƌ����炵���B

�����̂��̂������Ă����̂�߂܂����B���N�̉Ă̂��Ƃł���B

�����P�{���Ă����B�̂낢�����ŊȒP�ɕ߂܂����B

���͂̂낢�̂ŁA�f�����������͕̂߂܂����Ȃ��̂��B

2009.3.19

�@�������X�Y���o�`���B

�@�Q���Q�T���ɑS�g������B���̑���̒܂̕����ł���B

�@�S�O�{�Ō���ƌ��\������B

�@�ォ��̂Q�{�̒܂ƁA������̏_�炩����ᎂƂ������[���z�Ղ̂悤�Ȃ��̂ŋ��ݍ��ނ̂��낤�B

�@�ł����̂Ə_�炩�����̂Ƃ����Ɏg�������Ă���B

�@�S���悭�ł��Ă���̂��B

2009.3.14

�@�R���R���ɑ����āA�X�Y���o�`�̓���������`�����B

�@���ɕ��ׂ������̂�������B

�@���������܂��傫���B

�@��������ȉ傪����B

�@�������A�����̂��͓̂��̂��m��Ȃ��B

�@���̂悤�Ȃ��̂��������Ă��āA�Ȃ����A�߂̂���r��̂��̂��Q�g����B

�@���ׂ�ƁA�����͒���߂܂��邪�A�����H�ׂ�킯�ł͂Ȃ��A�c���̉a�ɂ��邻�����B

�@�����āA�c���̏o���̉t���Ȃ߂�̂��������B

�@���̋��낵���ȃX�Y���o�`�́A�������H�ׂĂ͂��Ȃ������̂��B

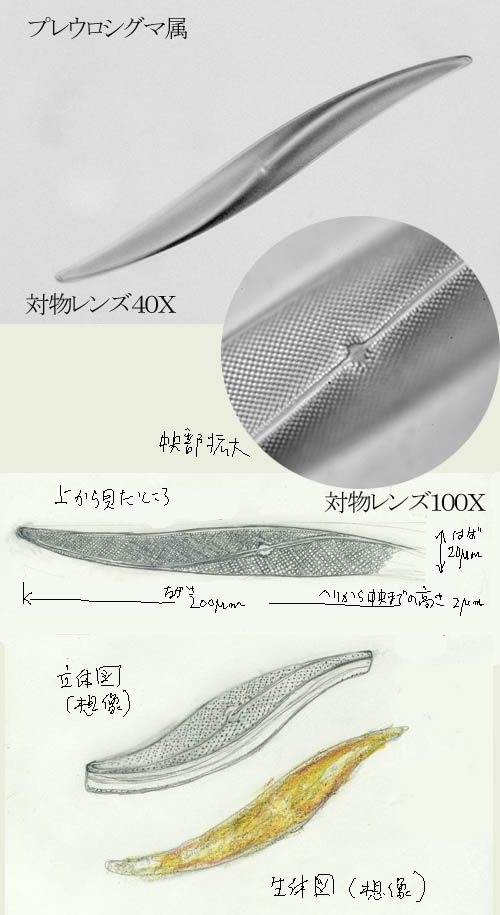

2009.3.7

�@�������͔`�����̂��Ȃ��Ă͕�̎�������ł���B

�@�~�N�����[���h�T�[�r�X���̔����Ă���]���v���p���[�g�́A��y�ɔ������̐��E���y���߂�B

�@�]���́A�ƂĂ��������P�זE�����ł���B�t�Αf�������Ă��āA������������B����Ƃ����鐅���ɁA�Q���Ȃ�����P�ƂŐ������āA��_���Y�f����荞��ŁA�_�f���Y�ݏo���Ă���B

�@�ǂ�Ȏp�����Ă��邩�Ƃ����ƁA�]�_�́A�܂�K���X���̌��̂���������ٓ���������āA���̒��ɂ���B

�@���ٓ̕������A�ω��ɕx��ł��Ċy���߂�Ƃ����킯�ł���B

�@�܂����Ă��A�ʐ^�ɂ��Ă��܂������A�C�ɂ���v���E���V�O�}���Ƃ����炵�����A�r���^�̑�^�]�����ώ@�����B

�@�ٓ����ɋ�����E��ƌ����炵���̂����A�߂̋ɂȂ��Č�����B

�@�O�p�ɐ���Ă���悤�Ɍ����邪�A�s���g�̓����ō������ǂݎ��邪�A�Q�ʂ������Ȃ������B�����Q�O�ʂ�������A�قƂ�Ǖ���ł���B

�@����Ȃ�ŗ��̐}��`���Ă݂����A�������Ă��邩�ǂ����͕�����Ȃ��B

�@�������̑���ǂ݉����̂́A�Ȃ��Ȃ�����B���ꂪ�������Ă����A�������̂���ł���B

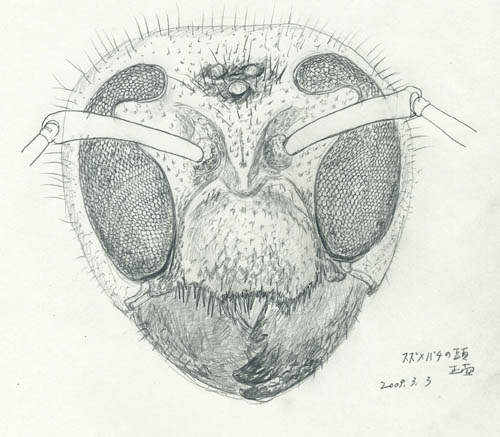

2009.3.3

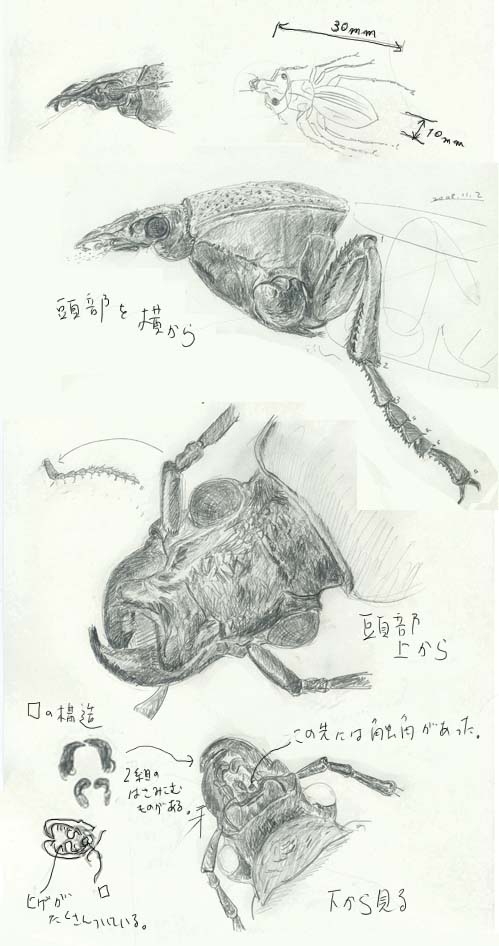

�@�X�Y���o�`�̓������M�ōז��ɐ��ʂ���`�����B

�@�Ȋw�҂ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ȑ��@��̔��͑����Ă��Ȃ��B

�@�������A�`�̐��m�����ʂ����Ƃ͐S�������B

�@�����̂P�O�{�͗L��̂ŁA�ׂ����Ƃ���܂ŕ`����B

�@����ł͊m�F�ł��Ȃ����̂ł��A���̌������Ŕ`���A���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ď���B

�@�G�͊������厖�ŁA�����ɏȗ����邩�Ƃ������Ƃ�����B

�@��M�őS�Ă������B

�@���m��ɂ́A�����������G������B

�@����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���A�������ƁA�ׂ����ׂ����`������ł������B

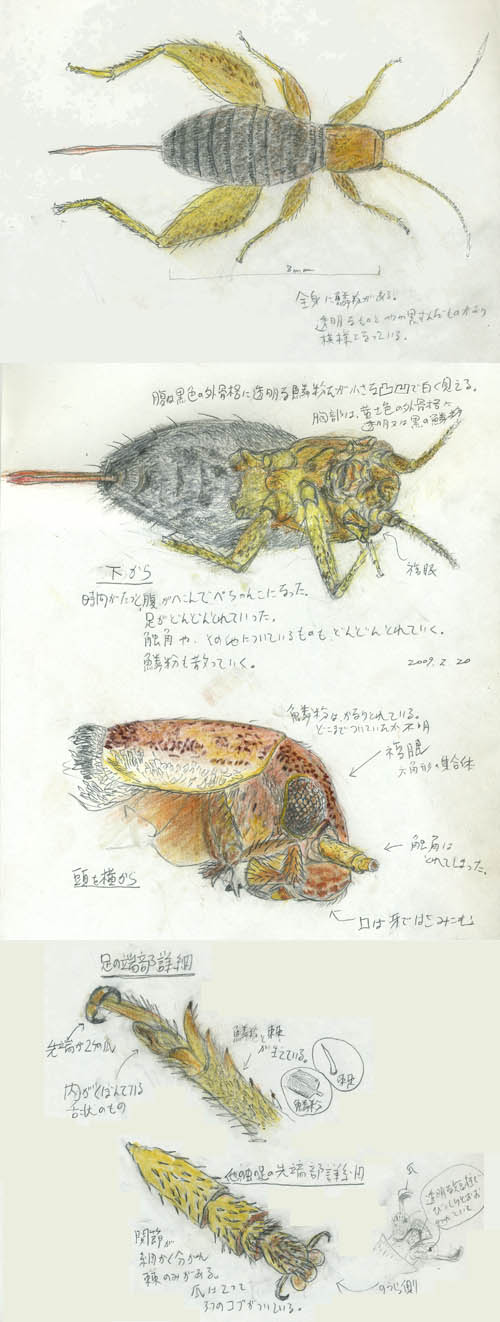

2009.02.28

�@�G���ʐ^�̂ق��������͂��L��Ǝv���̂ŁA����͎ʐ^�ɂ��܂��B

�@25���ɍ����̖��ɂӂꂽ���A�l�ԂŌ����A�ܑ̖����Ŏ��˂�Ƃ͌���Ȃ��B

�@�ʐ^���B�����Ƃ��͋C�Â��Ȃ��������A��ʂŌ���ƉH���������Ă����B���R�͌������B���̐������̉a�ɂȂ邱�Ƃ����邾�낤���A�����łȂ��ł��A�������Ƃ�����B

�@���������čl����Γ�����O�̂��Ƃł��邪�A�V�N�ȋ����ł������B�I舂Ȃ��Ƃł���B

2009.02.25

�@���܂ɂ́A�|�s�����[�Ȃ��̂��o���܂��傤�B

�@���̃X�Y���o�`�́A���N�̉Ă̏I���A�U���̓r���ɓ��̒��ɂЂ�����Ԃ��Ă����B

�@�����̃X�P�b�`������悤�ɂȂ��Ă���A�₯�ɖڂ��Ƃ��Ȃ��Ă���̂��B

�@�A���A���̎��ɏk���܂��Ă��������A�R���N�ɒ��s���Ō`�𐮂����B����ƁA���������Ƃɐ����Ă����B�킸���ɑ������邾���ł��邪�A�m���ɐ����Ă���B

�@�ق��ɂ��������Ƃ��������B�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ́A���A�����Ӗ����Ȃ��B�a���n�����Ȃ���A���͂���������Ă���̂��B

2009.02.22

�@���N�̉Ă̏I���A�U�����̌������ނ�Ɏ��˂����B

�@���̒����A�t���ς̏�ł����Ƃ��Ă����B

�@�傫���͂P�Z���`���Ȃ��B

�@���L���Ă��A�����Ȃ��̂ŊȒP�ɕ߂܂���ꂽ�B���������Ă����̂��낤�B

�@�J���J���Ɋ����������̂��X�P�b�`���Ă���̂����A�������ƁA�G�p�⑫���Ƃ�Ă����B

�@�����������̂ŁA�����Ƃ����Ԃɂǂ����ɍs���Ă��܂��B

�@����Ȗ�ŁA����Ȃ��Ƃ����A�Ԉ�����t���������Ă��邩������Ȃ��B

�@���O�͕�����Ȃ������B

�@�������A��둫�����ʂɑ傫���Ƃ��A���̊i�D���A�o�b�^�̂悤�ł���B

�@�H�����Ȃ��̂ƁA�S�g�ɗؕ����������̂��C�ɂȂ邪�A�傫���߂炦��A�o�b�^�̒��Ԃ�������Ȃ��B

�@��������`���悤�ɂȂ��Ă���A�����͞��Ƃ��т��炯�Ȃ̂ɋC�Â������A���ł��Ȃ��̂ɁA�ؕ������鍩��������Ƃ͋����ł���B

�@���̐���ς���Ă����B�܂��Ɨ����ē����̂�������Ă������A���̒��̂́A�_�̐�ɒ܂Q�����Ă���`�ł������B

�@���̂��͂��܂��܂ł���B

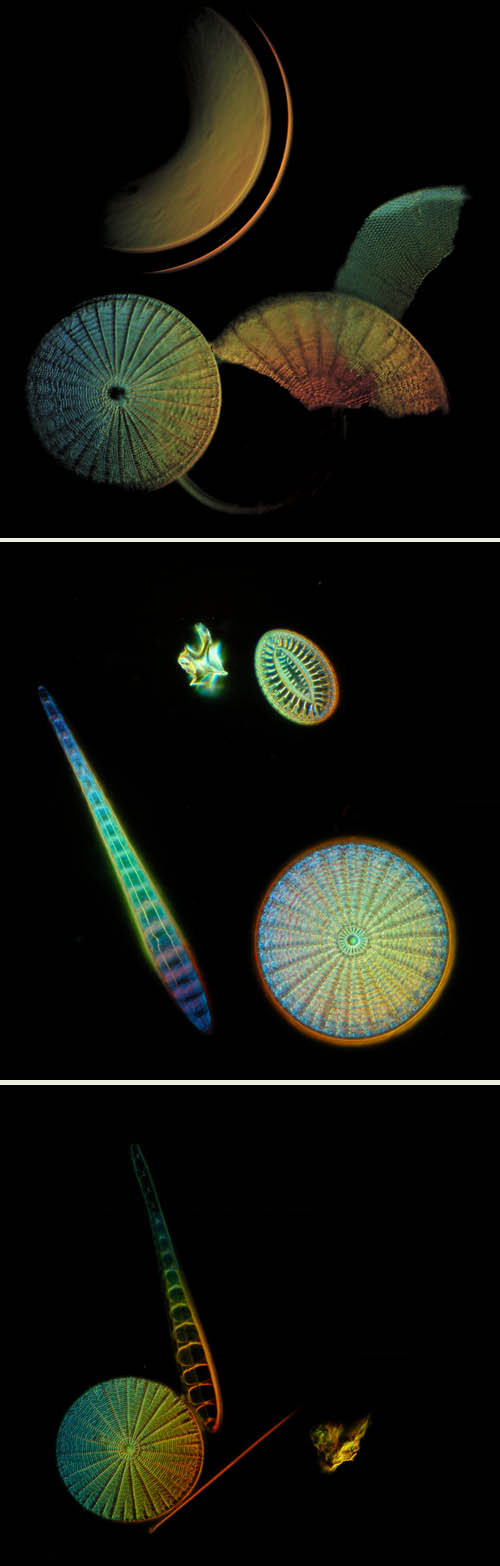

2009.02.19

�@����͉����H

�@�Î���ŎB�e�����C�Y�̌]���̎ʐ^�ł���B

�@�S�O�{�̐��E�����ł͂Ȃ��A�����Ɗg�傳�ꂽ���E���������Ȃ�A�������������w�����Ă��܂����B

�@�P�O�O�O�{�܂Ō���邪�A������̂��Ȃ��B����ŁA�l�b�g�Ń~�N�����[���h�T�[�r�X���]���̃v���p���[�g��̔����Ă���̂����čw�������B

�@���������E�������B

�@�ʐ^�͋ւ��肾�������A���܂ɂ͂������낤�B

2009.02.17

�@���ւ̍����Ŋ�����тĂ������B

�@�Ƃ��Ă��������B

�@����ł͓_�ɋ߂��B

�@���̌������͈̑�ł���B

�@���̐�Ȃǂ͍��܂ŋC�ɂ������Ƃ��Ȃ������B

�@���͎O�p�ŁA�����͒����ċ��ɂ҂����肵�Ă���Ƃ���Ȃǂ́A�Z�~�ɂ悭���Ă���B

�@�l�b�g�Œ��ׂ����A������Ȃ������B����������̂Œ��ו����H�v���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��낤�B

2009.02.09

�@���N�̉Ă̍������A�~�j�K�N�̗t�ɂ��Ă��A�ђ���߂܂����B

�@�̒�25�����̏����ȃ��m�ł������B

�@�`�͂ƂĂ����G�ł悭�킩��Ȃ��B

�@�G�ɂ���Ό`��ǂ��������邾�낤�ƁA�F���M�Ǝ������o�����B

�@�F�͓ŁX�������A�т���������ŁA�C�F�����������B

�@�������`���Ă����ƁA���킢���Ȃ���̂ł���B���̂���������́A�e�͂��������āA�Ԃ�V�̔��̂悤�Ȋ���������

�@���͂W�g�������B�O�̂R�g�ƌ��̂T�g�͑��肪����Ă����B���́A�z�Ղ̂悤�ɑȉ~�`�ɂȂ��Ă����B

�@�������G�ŁA��͒P�Ⴊ�P�Q���������B

�@��͂�A�`���Ă݂�ƁA���ꂱ����������B

2009.02.07

�@���ɁA��|���������B

�@���ւ̍�����@���|��������A�g�̂Ƃ���ɁA���������ȍ������A�������ɂȂ��Ă����B

�@�Ƃ̒�����o�悤�Ƃ��āA���邢�Ƃ���֖ڂ����Ĕ�̂��낤���A�K���X���������̂��B

�@�ƂГ�ł��邪�A�������ɂƂ��ẮA�E�E���A�`���ޗ����ł����ƁA�ق��ق��ł���B

�@�̒��T�����B�S���H�B�w���ɖ͗l�ƁA�Ȃ��Ȃ��h��ł���B

�@���O��������Ȃ��B���ł���̂��������Ƃ��Ȃ��B

�@�������āA�ڂɓ���Ȃ��̂ł���B

�@�ق��ɂ��A���낢�늱����тĂ����B

�@�����̎�ނ̑����ɋC�Â������B

2009.02.05

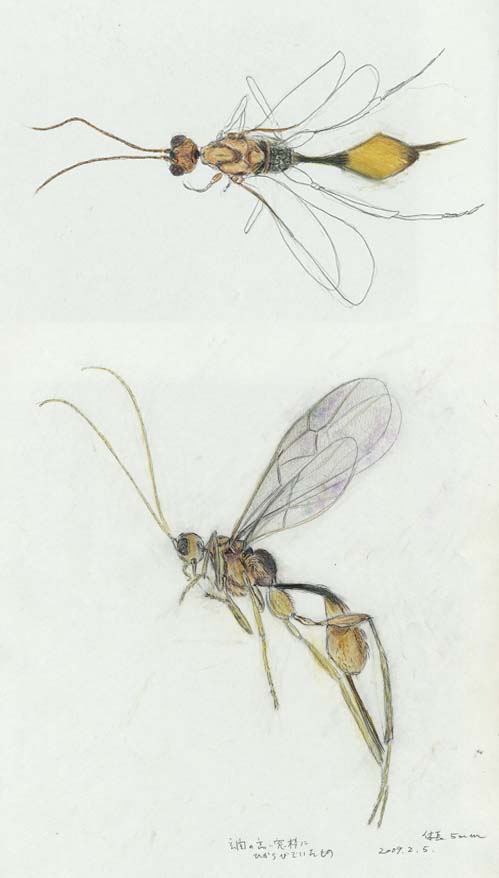

�@���̒���߂܂����͉̂Ă��B

�@�[���A��ɂ����Ƃ��A�ڂ̑O���ӂ�ӂ�Ɣ��ł����B

�@�y���͂����Ɨ������B

�@�Ⴉ�Ǝv�������A������B

�@�w���ɖ͗l������B

�@�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�L�C���z�\�K�K���{�ƌ����炵���B

�@�̒��P�S����

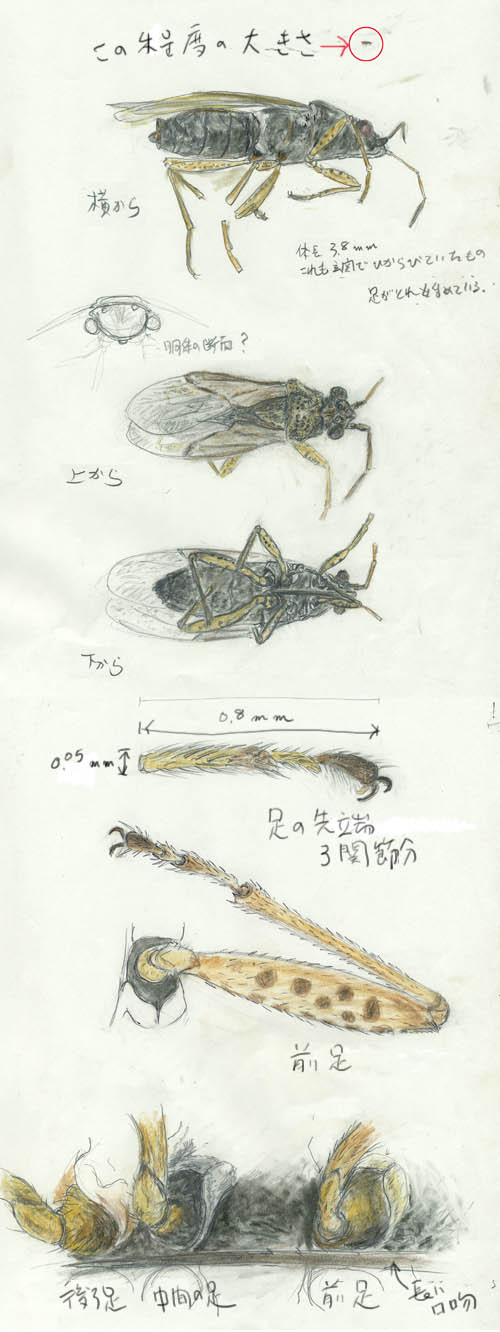

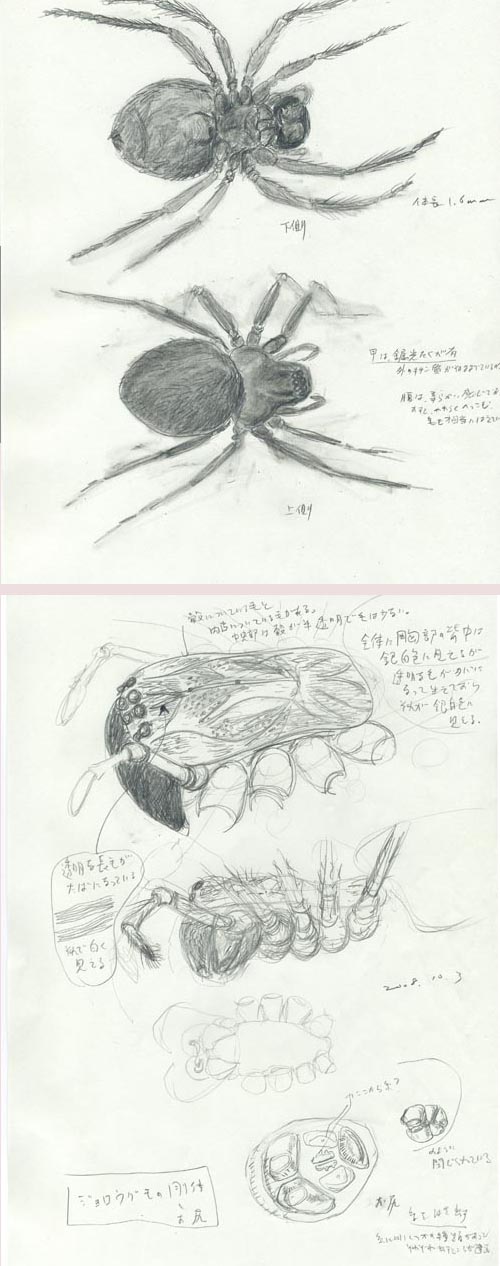

2009.02.01

�@���������ԈႦ�Ă��܂����B

�@�w偂́A�����ł͂Ȃ������B

�@�����W�{������B

�@���C�ɓ����Ă���ƁA���̒��ɁA�����_���ڂɓ������B���o�G�̂悤�Ɍ������B�X�P�b�`�̍ޗ��Ƃ���ɕ߂܂����B

�@�悭�悭����ƁA�w偂������B

�@�̒�1.6mm�����Ȃ��B����ȏ����Ȓw偂�����Ƃ́A�h���ł���B���̌������Ŕ`���ƁA���h�Ȓw偂ł������B�E�E������O���B

�@����́A�O��ɕ`�����w偂́A���Ƌ��A����ɁA���K�̒w偂̎����o���Ƃ���ł��B

2009.01.24

�@�G�̍X�V���Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��̂ŁA���ꂱ��A���X�Ɋ��������Ƃ̃y�[�W����邱�Ƃɂ����B�Ƃ肠�����A�������ō����̃X�P�b�`���͂��߂Ă���̂ŁA��������J���܂��B

�@���N�̔����ɁA�C���^�[�l�b�g�I�[�N�V�����Ŏ��̌���������ɓ��ꂽ�B

�@�V�}�Y�̌Â����̂ł��邪�A�ŋߐ����������̂Ƃ������̂ŋ��߂��B

�@�Q�O�{�ƂS�O�{�Ɋg��ł��邪�A�Ε������Y���Y�[���łȂ��̂ŁA�ڊ���Y���������Ȃ���g���̂��A�ʓ|�Ƃ����Ζʓ|�ł���B

�@�^�߂ɉz���Ă����Ƃ��A���F���w偂��ڂɂ����B

�@�q���̂���Ɍ����L������݂����������A���Ƃ͂Ȃ��ɁA�ڂɓ���Ȃ��Ȃ��Ă������A���������A�߂܂��Ĕ`���Ă݂��B�������B�����Ɍ��Ă��Ȃ������̂����������B

�@�Ⴊ�P��łW�����������B���ɍׂ����т���R�L��B�S�O�{�ɂ���ƁA�����ƍו��������B

�@���ʂ̌��̂Ƃ���́A��ɂȂ��Ă��āA����ɂ��т�����B���̉��̉��{�������J���ƁA�я�̑��ɂȂ������̂��o�Ă����B

���ׂ�ƁA��ŁA�l���ɓʼnt�Ə����t�𒍓����āA�n�����ċz�����ނ̂������ł���B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

���̃y�[�W�̃g�b�v��

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2009.12.31

�T�����̂��Ƃ������B��̎}������̗t���ɔ����`�̗������W���Ă����B

�����Ɏ����A������A�����ɁA�����Ȓ����z�����B���̏�������ۂ�Ɗۂ��蔲���Ă����B�O�p�`�̕������Ă������A�Ȃ�Ȃ̂��낤���B

�L���邩�Ǝv�������A���W�����܂܂������B

�����āA�E�炵���B�E�������͎̂n�߂Ă������B

�傫���͔{���炢�ɂȂ����Ǝv�����A�L�^������Ă��Ȃ������̂ŁA�͂����肵�Ȃ��͎̂c�O���B

�E�炵����́A�����̊������傫���Ȃ�A�p��̂��̂��ڗ������B

�l�b�g�ŗc���}�ӂȂ���̂�����B�ђ��A�𒎂̂����������C���ł��邪�A�J�����V�̗c��������B

�����������A�N�T�M�J�����V�́A�P��ƂQ��̗c���������B

���̗t���ς�V���������肵�����A���̒E��܂Ő������炦�Ă���Ȃ������B

�����������͓̂���B

2009.12.25

�S�}�_���J�~�L���̕������R�X�P�b�`�����B

���ɂ���ƁA�ׂ����Ƃ�����`�����Ƃ��ł���̂ł���B

���̕����ɓ���āA�g�ݗ��ĂȂ������̂��A�����猩�グ���悤�ɕ`�������̂ł���B

�������Ȃ��̂́A�ώ@�ƍČ��͂̕s���Ȃ̂����A���̕s�����������āA�Ȃ��A�������Ȃ����̂���Ƃ����̂��A�G�̖��͂ł���悤�ȋC������B

�����̃A�T�q�J�����ɎR�I�M���m���q����B�����̂��łĂ��邪�A�I�M�̌��t�ɁA���������������̑O��ɗǂ��V���b�^�[�`�����X������Ƃ������B

�v���ɁA�҂���ƌ`�����܂�O��ɁA�l�Ԃ̗h�ꓮ���Ă���C�������łĂ���̂ł͂Ȃ����낤���B

���ꂪ�A���[�����̂Ɍ��т��Ă���悤�ȋC�������B

2009.12.21

�^�߂̓~�J���̎Y�n�ł���B

���̒��́A�b��(����)�ڃJ�u�g���V���ڃJ�~�L�����V�ȃt�g�J�~�L�����ȃS�}�_���J�~�L���ƌ����炵���B

�c���̓~�J���̐���H�ׂ�̂��������B

�y�n�̐l�́A���̒���������ƁA�G�C�Ɠ��݂Ԃ������ł���B

2009.12.16

�`���E��(������)�A�Q�n�`���E�ȃA�Q�n�`���E���ȃW���R�E�A�Q�n�E�炵���B

�Y�͍������A���́A���D�F������������A���ŊԈႢ���������낤�B

�����L����ƁA�����P�P�Z���`���[�g���������B

����́A�X���P�V���ɗX�ǂɍs�����A��ɁA�����Ŕ�т���Ȃ��̂��A�ԓ��ł����Ă����B

�c�ɓ��̂��ƂŁA���������ĕ߂܂��āA�X�ǂ̕�����j���āA���ݍ���Ŏ����A�����B

�����Ԃ������ċ삯���ȂǂƂ������Ƃ����Ă��Ȃ����A�����ɊS�������Ă���A�����������߂܂�����̂���ɓ���B

2009.12.12

���Y�w偂ł���B���̎����ł��A���ԂƂ��̂͂܂��Ԃ��Ă���B

�n�߂́A�ė��݂����Ȃ̂��E����J��Ԃ��āA���X������̂ɂȂ��Ă���B

�����c�������J�����낤�B

�X�P�b�`�����̂́A�̒��Q�Z���`���[�g���A���������ƁA�U�Z���`�͂��邪�A�����藧�h�Ȃ̂���������B

���͌���̎ʐ^�ł���B

�Y�͎��ɔ�ׂ�ƁA�ƂĂ��������B�s���g���Â��ʐ^�ŋ��k�����A���̎ʐ^�̏㕔�ɏ������ڂ��Ă���̂��Y�ł���B

�Y�́A����ɂ���G���ɐ��t�����ߍ���ŁA���̋��ɂ��鐶�B�E�ɁA���t�𒍂����ނ̂������ł���B

�������肷��ƐH���Ă��܂��̂ŁA�����������������A�ʐ^���Ƃ������́A�Y�́A�������߂Â��Ă����āA���̕��̏�ɏ�������A����͂����Ƃ��Ă����B

�߂Â��Ƃ������}�𑗂����̂��낤���B

2009.12.4

�o�`���łɁA�o���ɂ��Ă����A�u�����V�̘b�����悤�B

��~�ʂ̂܂ɂ���̂����̃A�u�����V�ł���B

�o���̉Ԃ��悭�悭������A�A�u�����V�����Ă����B���炭���Ă��Ă������Ȃ��B

�����t���ςɁA�҂�������Ă���悤�ɂ�������B

�G���Č�����A�т��Ƃ����Ȃ��B����������Ă����B

����T���Č�����A���K�ɂۂ����茊�̋Ă���̂����C�����������B

�t���ς��Ǝ���Ă��āA�������Č�����A���������ۂ����������Ȃ��Ă����B

����ɃA�u�����V�̊k�����ƁA�Ȃɂ��̗c�����̈�t�Ɋۂ��Ȃ��ē����Ă����B

���̎��́A�̓��Ɋ��邱�Ƃ��������Ă��Ȃ������̂ŁA���������s�v�c�ł������B

���܂������A�c�������ŃA�u�����V�̑̓��ɓ���A�A�u�����V�������Ă�����ɁA����j���āA�t���ςɒ蒅�����ɈႢ�Ȃ��B

�̏W���������́A�P�O�O�~�V���b�v�ŋ��߂������ɕۑ����Ă���̂����A���������������̂��̂́A�J���߂��Ă��邤���ɁA�ǂ����ɍs���Ă��܂��̂�����B

���̗c�����s���s���ɂȂ��Ă��܂����B���ܕ`�����Ƃ��Ă��A�L���̂��Ȃ��ł���B

�N�͂Ƃ肽���Ȃ����̂��B

2009.12.1

�O��̊o�`���A�X���C�h�O���X�̏�ł��ɂ��āA���ƉH���ɃJ�o�[�O���X��킹���B

���A���╠�͌��݂�����̂ŁA�J�o�[�O���X�̘e�ɒu���āA�����������Ŋώ@����B

���̃n�`�́A���Ⴊ�̂̊��ɋ���ł������B��ɂ́A�O�̒P�Ⴊ����̂͂����̂Ƃ���B

�G�p���A�̂̊��ɂ͑傫���B�Q�~���ɖ����Ȃ��傫���̂������낤�B

�H���́A�������Ƀ��x�b�g��ł悤�ɑS�ʂɎh�т�����B

�����͊ǂɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������B�ʂɂȂ��Ă�����A�܂�d�˂Ă���悤���B�_�o��̉t�͒ʂ��Ă��Ȃ��悤���B

�h�т͗��\�ɂ���̂ŁA�����̃s���g�̂���Ō��݂𑪂����Ƃ���A�S�}�C�N�����[�g���������B

�O���̒����͂P�Q�O�O�}�C�N�����[�g������̂ŁA�����ɑ��ĂP�^�R�O�O�̌��݂����邱�ƂɂȂ�B

������A���łP�O�O�{�̑傫���ɍ�����Ƃ���ƁA�����P�Q�Z���`�����O�D�S�~���ɂȂ�̂ŁA�t���������߂̎���蔲���悢�B�{���̍����͕�����Ȃ����A���ł͍���̂ŁA������x�̌��݂��K�v�Ȃ̂��낤�B

���Ȃnj��݂̂�����̂�����̂͑�ςł���B

�Ƃɂ����������̂ŁA�������ʂ���ɂ���̂��e�Ղł͂Ȃ��B

����ŁA�^�ォ��`�����Ǝv�������ł��Ȃ������B�����������������ڂ����B

�����ƕ����́A������тĕό`������ɁA�p�x�����Ă���̂����āA�������̊G�ɂ���̂�����A���Ȃ�z���������Ă���B

���m�Ȍ`��`���͎̂���̋Z�Ȃ̂��B

2009.11.27

�X���̂��Ƃ����A���̎U���ŁA�I���̉Ԃ̍炢�Ă���Ƃ����E�܂�ł����B

���Ŕ��ׂ�����������A���b�v�ŊW�������B����ԂɂȂ�̂ŁA�Ȃɂ����Ă��������Ȃ��B

�������āA�������蒲�ׂ���A����ł͕�����Ȃ��������A�A�u�����V���召���������Ă����B

������������A�H�����S���̂������������Z������������Ă����B

�X�P�b�`�����̂͂P�P�������A���̂Ƃ��́A�I���͌͂�Ă��܂��āA�A�u�����V�́A������тĂ������A�������̂��E�炵���k���������B

�S���H�̒��́A�S�C�ɑ����Ă����B

�����炭�A�o�`���낤�B

�A�u�����V�̑̓��Ɋ����ɂ������Ȃ��B

�����v���āA�t���ςJ�ɒ��ׂ���A���K�Ɍ��̋��A�u�����V�����������B

�O�k�������c���āA�S���H���Ă��܂����̂ɈႢ���Ȃ��B���g�̂���̂́A������тāA�����Ⴍ����ɂȂ��Ă��邪�A����́A������Ƃ����`���c���Ă���B

�A�u�����V�̑̓��ɁA�c���œ������Ǝv�����A���͂ǂ��ɐ���ł����̂��낤���A���ꂱ��A�^�₾�����c��B

2009.11.21

���̌]���́A�̂���A�������̐��\���m�F����̂Ɏg���Ă���̂��������B

���w�������̉𑜗͂̌��E�́A0.2�Ƃ�0.3�}�C�N�����[�g�����x�������ł���B

���̌]���̏����10�}�C�N�����[�g����40�{�������B(�ǂ̌ő̂ł��Ԋu�͈�肵�Ă��邻�����B)������������E�ɋ߂��̂ł���B

�����͍��܂ł́A�@��A�̂悤�ɁA���낤���ď�������邩������Ȃ����x�ɂ�������Ȃ������B�������Ƃ̂��ƂŇB�̂悤�ɁA��������邱�Ƃ��ł����B

������ǂ������̂ƌ�����ƁA�ǂ��ł��������Ƃł͂��邪�A�P���Ɋ������̂ł���B

�������Ō]��������ƁA�����ȕ��̂��A��������ĂĐ^�ォ�猩�邱�ƂɂȂ�B�s���g�̂����͈͂������B������A����Ō�����傫���ɂȂ������̌`������悤�Ȃ킯�ɂ͂����Ȃ��B���ۂ̌`�͑z�����邵���Ȃ��̂ł���B

���ꂪ�A���͂Ȃ��Ȃ��ނÂ������B�z���}��`�������Ƃ͉��x�����邪�A���������A���̑z���}�̂悤�ɂȂ�B����͐������̂��킩��Ȃ��܂܂ɂ������A�d�q�������̉摜���A���������l�b�g�ɏo�Ă���̂ɋC�Â����B

����ɂ��ƁA�]���̕\�ʂ͂��Ƃ��Ă��āA�ׂ�����ڂƁA�ׂ���������R�ɂ���B�������A���R�ƋK���������Ȃ��ł���B

���w�������̑�����͑z�����ł��Ȃ��`�������B

2009.11.17

�l�v�r�̌]���v���p���[�g�ł݂����E�ł���B

�ʐ^�̎�ނ́A0.1�~�����Ȃ��悤�Ȃ��̂ŁA���g��n�����ăK���X���̊k����������悤�ɂ��Ă���B

�����Ȃ��̂��A�㉺���ɂ��āA������̌��Ō��Ă���̂ŁA���ۂ̌`�͑z�����邵���Ȃ��B

�K���A�l�b�g�ł͓d�q�������̉摜�����J����Ă���̂�����B

������݂�ƁA�����Ă��̂��̂́A�k�̕\�ʂ͕���ŁA�����ɍׂ���������A�܂��A�S�̂ɏ��������������Ă���B

���̃q�V�K�^�P�C�\�E�́A�������ł́A�����ɑ����a������悤�ɂ݂���B

�������A���ۂ́A�\�ʂ�����ŁA�a�ƌ��������̂́A�����������Ȃ��Ă���炵���B

�]���̐��E�ł́A�̒�0.1�~���͌��\�傫���B�����I�Ɍ������āA���x�𑝂��Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�k���y������ɂ͂����Ă����ł���B

2009.11.13

�A�u�����V�͂����������B�P�A�Q�~���ʂ������Ȃ��B

���ꂪ�ł܂��āA�G���ƌĂ��l�ȑ��ɂ������Ă���B

���̎G���̓��̂Ƃ�����������Ă���ƁA��������ώ@�ł���킯���B

�������Ȃ��悤�ɁA���b�v�ł����Ŏ��̌������Ō��Ă�����A�т�����ł������B

�Ȃ�ƁA�H���̐����������̂��K�ɁA�Ȃɂ����Ԃ炳�����Ă���B

�悭�悭����ƁA�Ԃ��_�����邵�A�����{������B

���炭���Ă�����A�G�p�⑫���L�тĂ����B

�q�����Y��ł����̂ł���B

�A�u�����V�́A�������ŁA����̓��śz���ĔN�ɉ�����o�Y���邷��̂��������B

�������Đ��܂ꂽ�q�́A�����ƂȂ��ĊO�G��h�����������邻�����B

�����āA�~���}���A�Y�Ǝ�������������Y��ŁA���œ~���z���̂������ł���B

���ア���Ƃ͂����A�������т�m�b�͂��炵���B

2009.11.4

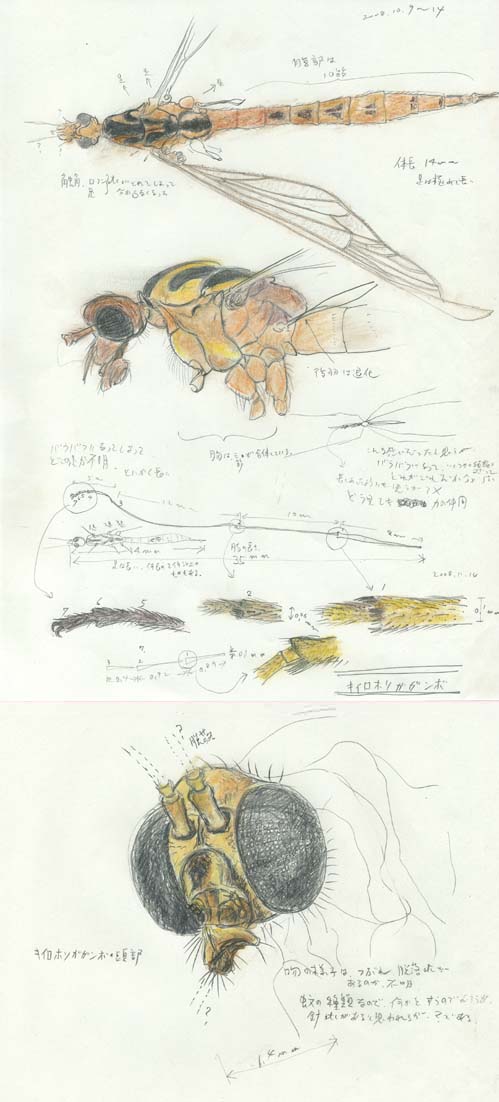

10��27���̃o�b�^����قǏ������B���������̐�܂łłS�Z���`���x�ł���B

���Z�ɓ��w���Đ}�����ɗǂ��ʂ������A�t�@�[�u���̍����L�͈�ۓI�Ȗ{�ł������B���^�̗ΐF�̌ł��\����10���������B�����������ŁA�������F���ϐF���Ă����̂ŁA��シ���̏o�łł͂Ȃ����Ǝv���B

�����̐��Ԃ��ڍׂɋL�^����Ă��邾���łȂ��A���������Ȃ肵�Ă���B�Ⴆ�A�𒎂�c���̉a�ɂ���n�`�̏ꍇ�́A�𒎂��}�q�����đ��ɒ����邪�A�����鐔�͌��܂��Ă���B�����Ă���r���ň𒎂�����Ă��܂��Ă��A�n�`�͎��ꂽ�s�������[���Ȃ��B

���̂悤�ȗ��ςݏグ�āA�����̍s���́A���ׂĐ��܂ꂽ���Ɍ��܂��Ă���Ƃ̌��_�ɂ������Ă���B�܂�A�����̍s���͖{�\�Ɏx�z����Ă���B�������A���܂�ɂ������ɍ���Ă��āA�i������]�n���Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�����͐i���̉ʂĂɂ��铮���Ƃ����C���[�W�����̓��ɍ��݂��܂ꂽ�B�Ƃ͂����A�������i���̒i�K��ł���B�o�b�^�́A�s���S�ϑԂ�匂ɂȂ�Ȃ��܂ܐ����ɂȂ荩���Ƃ��Ă͂��܂�i�����Ă��Ȃ��������B

�����̎�ނ���̂����̌`��Ō����ꍇ������B�o�b�^�͒����ڂƌ����̂ŁA���O�̗R���ׂ����A�͂����肵�Ȃ������B����������ƁA���������ɕn��ŁA�قƂ�ǐ^�������ɂȂ��Ă���B����ŁA�����ڂ��낤�Ǝv�����B

�O���������������čL���B�O���ׂ͍������ʂ����Ă��邪�A���x���������邽�߂��낤�B�����͑O�̈ꕔ�ɉ��ʂ����邪�A���͕n����������������ł������B����ł́A�f���������I�ɔ�s�͂ł��Ȃ����낤�B

����ȂƂ���ɂ��A�i���̓r����������Ă���̂��낤���B

2009.11.1

���[�ɂ����������G���������Ă����B

���ɐH���Ă����̂ł������ė��Ԃ��ƃA�u�����V�����C�����Ă����B

�^���ԂŁA�C�F���ł������B

�������Ŏq�ׂɌ���ƁA�n�_�j�܂ł��Ă����B

�������́A���̒��ɂ�����B

�Q���P�V���ɕ`������������B

���O�͂�������炸������Ȃ����A��ނ͕�����悤�ɂȂ����B�i���ł���B

����͕��ɁA�O���̔������d���Ȃ��Ă���B

�����ڂŁA�Z�~�A�J�����V�̒��Ԃł���B

�G�p���l�߁A�G�ł͕�����Ȃ����A�̂̕\�ʂ��������E�ۂɔ���Ă���B

����́A�J�����V�̓����ł���B

2009.10.27

���̃o�b�^�͑傫�������A�Y����(?)�̐�܂œ����ƂV�Z���`������B

�Ƃ̋߂��ł͂܂�������Ȃ��B

�܂蒿�����o�b�^�B

�ق�Ƃ͂����ł͂Ȃ��Ǝv�����A�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�L���M���X�ȃJ���L���Ƃ����炵���B

�^�߂͎��R���L�x�ɂ���͂������A�ǂ��ł��A�����̎p�͏��Ȃ��B

���̐��̂���������������Ă���̂��낤���B

�������A���̃L���M���X�N�̂Ȋ�����Ă�����̂ł���B

2009.10.23

���̃o�b�^�́A�Q�Z���`���炢�̂��̂����A���ނ�ɑ��ݓ����ƁA�s�����s������яo���Ă���B

�h���Ă����ނł���B

�܂蕽�}�ȃo�b�^�B

���炭�T�{���Ă��܂����̂ŁA��Ȃ̂��o�������Ƃ��v�������A��������ӂꂽ�̂ɂȂ��Ă��܂����B

���X�}�X�Ȃ̂��A�܂����l�L��ł���B

2009.9.26

��@����̐�[����Ɋg��B

�@��̐j�́A�h�����ɐ�Ƃ���A�����z���Ƃ���A���t���o���Ƃ���A����ɕ����̕�������Ȃ��Ă���炵���B�����̕����͏オ�J���Ă��āA�j���h���ƁA�����́A���̎��`�ɋȂ����āA�j��z���Ǔ��������h��������̑̂ɓ���̂������ł���B

�@�����炵�Đj�̕�����������R�ɕ����ꂽ�B�ʐ^�̂ǂ����ǂꂾ�������ł��Ȃ����A�قƂ�Ǔ����̕����͐�Ƃ��낾�낤�B�s���ȓ��ɔ����h�~�������悤���B�S�����������B

�S�g�̉Ⴞ���́A�C�G�J�ő��̕����̓V�}�J�ł��邪�A�����悤�Ȃ��̂ł��낤�B

(�NjL)

�l�b�g�̌����Łu��ƌ���v�̏�ʂɂ������o�Ă����B

�C�ɂȂ��Ă������҂��ł����̂Ō��Ă��������B�����B

2009.9.19

�}�_�j���̂Q�@�w�ʂ���B����̐�[����Ɋg��B

�܂�Ńh�����ł���B�H�炢�����疞������܂ŗ���Ȃ��Ƃ��B�����Ɏ��ƁA����͂�����āA�H��������Ɏc���Ă��܂��������B

2009.9.10

�}�_�j�Ƃ��̑���A����ь���(������ʁA�E������)

�����E�E�E��B�������B

2009.9.4

�m�~�Ƃ��̋C��܂��

�@�@���������B�E�E�E�Ǝv���܂����B

2009.8.27

����́A���f�[�^�̂܂܂Ƃ��܂��B�n�߂́A����ł̍̏W�L�^�A�Q�A�R���߂͐����������ł̊ώ@�L�^�B

2009.8.19

�킽���͉��l�ł��B

�Ƃ����悤�Ȋ�������Ă���B

�Q�Z���`���Ȃ��悤�ȁA�����ȃo�b�^�ŁA

���ɂ������Ă��鎞�͔w�����������Ȃ��B

��Ɏ���ėǂ��悭����ƁA

�ʔ���������Ă����B

���̌������Ŋg�傷��ƁA�܂��܂������������B

�O�r�������ƁA�l�̂悤���B

2009.8.12

�X�Y���o�`�͂ƂĂ��߂܂����Ȃ����A�Ƃ��ǂ��A���H�ɓ]�����Ă���B

�_�j�����Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA�M�����ł����B

�G�p�̈�{�A���̎O�{���Ȃ��A���ƁA�����ɑ傫�ȋT�������B

�����ɏP���Ď��̂��낤���A���ꂽ�����������̂ŁA������Ƃ��v���Ȃ��������A�O���͌`����������x�ɂ͎c���Ă����B

����́A�������͂�����m���߂悤�ƁA���ɂ��Ă݂��B

�܂������ł���B

�����͎O�߂���Ȃ��Ă���̂ŁA���̂���ł݂Ă�����A�H���̉��ɁA�����������Ă����B

�a�̓����ł���B

���������n�`���a�������ڂł������B

���ׂ�ƁA�����ɕ����̑��߂����̂��Ă��邱�Ƃ����������B

�O�L���߂ƌ����������B

������傫�����邱�ƂŁA�H�������ؓ����A���������Ȃ�A���ė͂��傫���Ȃ�킯���B

���ƉH���̕t�������������Ă����B�������߂ɑO�r�A���߂ɒ��r�ƑO���A��O�߂Ɍ�r�ƌ����ł���B

�����ɏڂ����l�ɂƂ��ẮA�o�J�݂����Șb�����A����ƕ��������B

�̂낢���Ƃł���B

���́A���ł���B

�����̌��́A����ƌ����炵�����A�����Ȍ`�����邤���ɕ��G�ł����ς�v�̂������Ȃ�

����ŁA�g�債�ăX�P�b�`���Ă݂��B

����́A�t�������W�܂������̂��������B

�m���ɁA�r��̂��̂�����������Ă���B

���ׂ�ƁA��[�ɗL��n�T�~�̂悤�Ȃ��̂́A�傠���B

���̉��ɁA�������A���������B

���O�A���O���B

�H���������Ă����Ƃ�����Ə��������A����͐��m���ǂ���������Ȃ��B

�����́A�H����������Ƃ��āA�݁A�����ւ����Ŕr�o����̂��낤�ƁA����ɑz�����ĕ`���Č����̂���ԉ��̐}�ł���B

2009.7.31

���炭�a���������̂ŁA�n�G�ڂ܂��̖��͑o���ڂɂ����B

�F�̔h��Ȃ̂́A��Ŷ����˹�Ŷޱ�Ŷ���������ױ�Ŷ���Ƃ����炵���B

�̒��U�~�����[�g���A�ΐF�̋�������ŁA�t�̏��Z������щ���Ă����B

�n�G�Ɩ��Â����Ă��邪�A匂��A���Ɋ����̂ŁA���Ԃ̒��Ԃ�������

�F�̒n���Ȃ̂́A���̕s���N�̂܂܂ł���B

�������A�H���������Ȃ����A����͋���ŁA�G�p�͒Z���ڂ̂悤�ł��邵�A�[�̂悤�Ȍ��ȂǁA�n�G�ڂ̓����������Ă���̂ŁA�n�G�ڂɂ͈Ⴂ���Ȃ��B

�n�G�ڂ��������Ŕ`���Ɣw���̑��������т��ڗ��B

����������_���ɐ����ĂȂ��Ď��ɋK���������B��ނ̓���ɂ��g���Ă���炵������A����ɐ����ĂȂ��̂ł���B

�ǂ�ȈӖ�������̂��낤���B

2009.7.18

�Ƃ̒�Ńq�}�����̗t�𗠕Ԃ�����A�a�������B

�̒��P�Z���`���炢�̒��̍��������F�̔������̂ł������B

���̌������ł݂�ƁA���������ƂɁA�H���̍������c���Ă����B

���̉�����Əォ��̊G�́A��A�p�\�R���Ɍ������Ă���ƁA��ʂɔ��ł������̂�߂܂������̂ł���B

�̒��U�~�����炢�ŁA���������̂����A���n�̐F�̋a�ł���B

�a�͉H�����މ��������̂Ǝv���Ă������A��ԈႢ�ŁA�����A���ɂ��邽�߂ɁA���a���h�{�s���ł����Ă��̂ŁA�H���������Ȃ������̂��������B

�h�{���\���ɗ^����ꂽ���a�ƗY�a�͉H��������A�����яo�ŁA�Ō�����邻�����B

���a�́A�Y�a�ƌ�����A�ꐶ���̐��q�������킦�āA�H���𗎂Ƃ��A�V�����������A�����a�ɂȂ邻�����B

�����a�́A�ŏ��͂P�O����Q�O�C�̗��݁A�Ȃ�ƁA�����̉H�������Ă����ؓ���n�����đ��t�ɂ����a�ň�Ă�̂��������B

�����āA���߂̎q���������������āA�������Ɖa���W�߂āA�����傫���Ȃ�Ƃ����킯���B

�a�̐��E�����[�����̂��������B�����Ƃ��A���̑��̐��������Ă���a�����邻��������A���G���͂܂��܂������炵���B

�a��`���n�߂���A�a�̋����ׂ����Ԃ�m�邱�Ƃ��ł��A���X�ƕ`���ޗ����o�Ă����̂ɂ́A�Ȃɂ��s�v�c�ȗ͂��������B

2009.7.14

�O��̋a��}�ӕ��ɕ`���B

����Ȃ��̂����A���Ԃ͂�����B������������Ă��܂����B

���̌������̂S�O�{�̐��E�Ȃ̂ŁA�ׂ����Ƃ��낪���ꂱ��킩��B

�����́A���A���A���̂R��������Ȃ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��邪�A�S�ɕ�����Ă����B

���ׂ�ƁA���ƕ��̊Ԃ̎O�p�̂ł��ς�́A�����ƌ����������B���̑��߂ɂ�����Ƃ̂��ƁB

�ł́A���߂͂ǂ��ɗL�邩�ƌ����ƁA���ƍ��̂��Ă���̂��ƁB

���[��Ƃ��Ȃ��Ă��܂����B��ؓ�ł͍s���Ȃ��B�ǂ������i���̓������ǂ����̂ł��낤���B

2009.7.9

����͒N�ł����Ȃ��݂̋a�ł���B

�a���A���낢���ނ�����炵�����A�����̂悭�݂Ă���̂́A���F�Ō�낪���̂���A�������������̂ƁA���傫�߂̍��F�̃X�}�[�g�Ȃ��̂ł���B

�`�������̂́A������肸���Ԃ�傫���āA�P�Z���`�ȏ゠�����B���܂茩�����Ȃ����A�n�߂ĕ`���a�́A�傫���Ĕ��͂̂���̂ɂ����������̂��B

��Â��݂ȑ������ł���̂ŁA���߂��˂�`���Ȃ���A�n�ƕM�ŁA�`�����Ƃ�������B