| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

�@���ꂱ��A���X�Ɋ��������Ƃ������Ă����܂��B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

2012.06.30

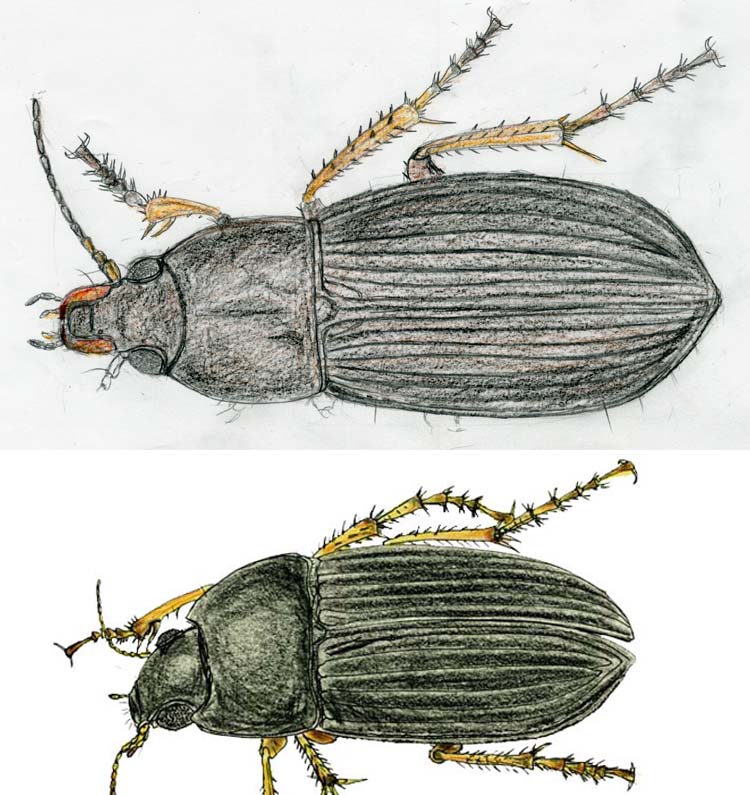

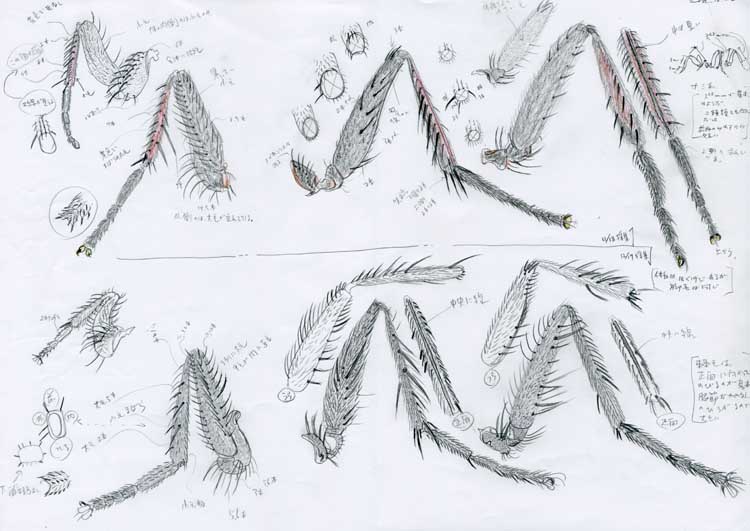

�A�������낢�낢��B�O�X��ƈقȂ��ނ̔��\�������ڂɂ����悤�B

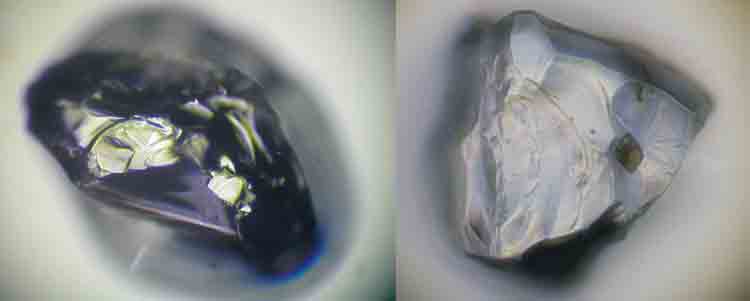

�̎B�������̂ŋL�����L�^���Ȃ��̂ŁA�͂ĂȂł͂��邪�A���F�̂����������A�����Ǝv���B

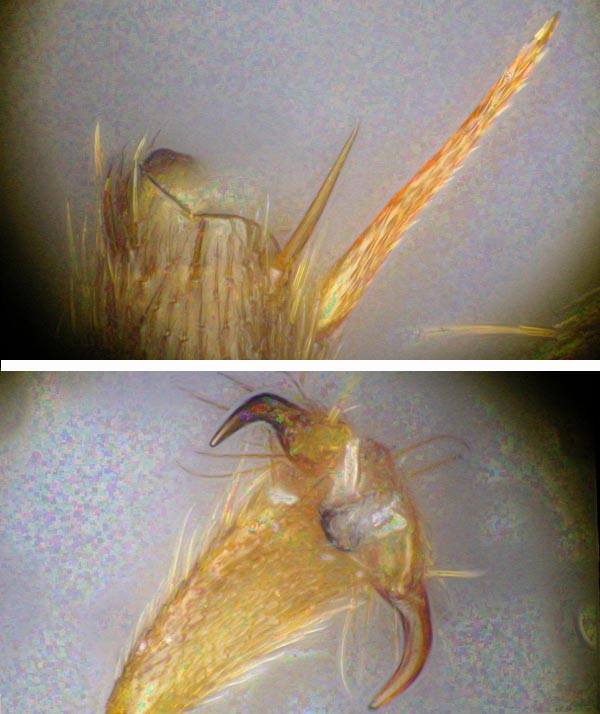

��i�͜l�߂̐�[�ŁA�O�X��̑ڐ߂����߂̊߂��͉��̕����ɂȂ�B

���i�͕��߂̐�[�ł���B

�ܓ�ƁA�n�G������Ձi2011.04.15�f�ځj�ɂ�������̂������Ɉ����B��������������Ƌz�Ղ̓���������̂��낤�A�K���X�ł��Ԃ牺�����B

�̐S�ȂƂ��낪�ڂ��Ďc�O�����A�����Ă���Ƃ��̃L�`���Ƃ����`���B��̂͋ɂ߂ē���̂ł��B�Ƃ��������Ă����܂��傤�B

2012.06.25

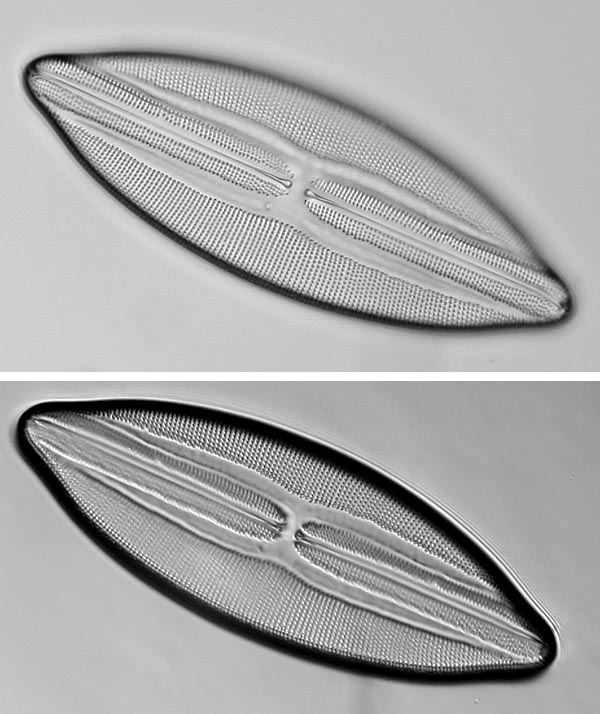

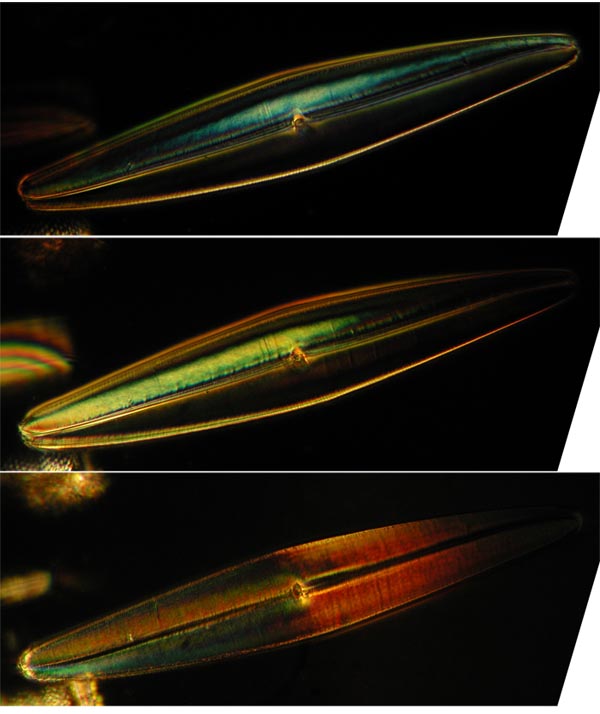

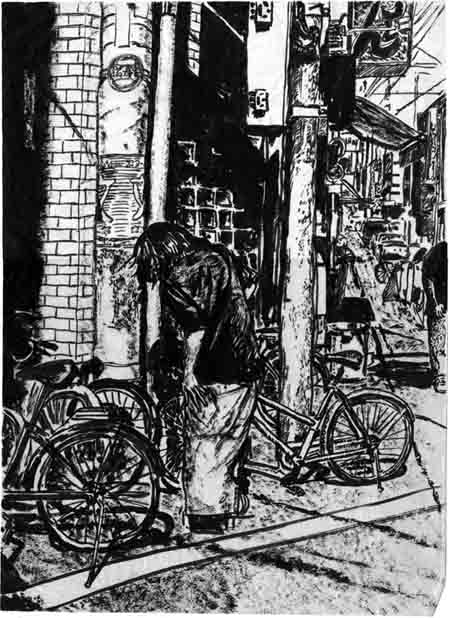

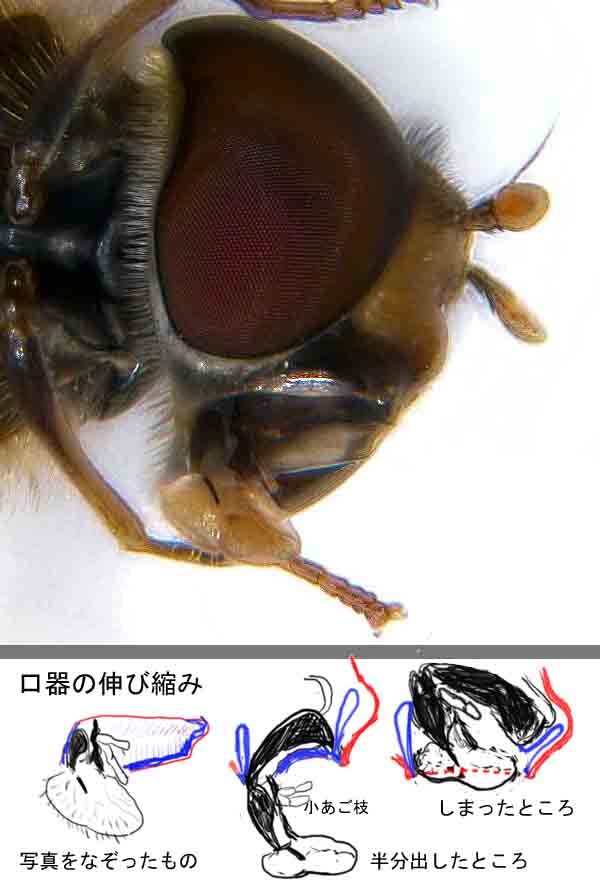

�n�G�ڂ̃C�G�o�G�̈�킾�Ǝv���B�̒��P�Z���`���[�g���B

�����ɕ߂܂��A�v���P�[�X�ɓ���Ĉ���O�o�����B�����̋������ł��Ȃ������킯���B

�A���Č����瓮���Ȃ��Ȃ��Ă����B�r���s���Z�b�g�ŐG��ƃX���[�Y�ɓ������̂ŁA��������L�����B��������t�ɃX�P�b�`�������̂��B

�悭����ƁA���̒[�͒ɂ�ł������A�т��܂�Ă�����̂�����ꂽ�B���Ȃ萶���Ă����̂ŗ]���͂��܂�Ȃ������̂�������Ȃ��B

�Ƃ͂����A���̃n�G�͓����Ȃ����A�r�̓X���[�Y�ɐ��`�ł��������k���n�܂��Ă��Ȃ������̂ŁA���̑���Ԃ������̂�������Ȃ��B

2012.06.20

�]���̊y���݂͖E��Ȃǂ̔��\�����Ǝv�����A���������ĕ����Ă͂��Ȃ��B

���Ԍ������ő̂̎d�g�݂����Ď�ꂽ�̂��������������A�����������łS�O�w�ɂ��Č����Ƃ��́A�������̂��̂������B

�������A���̂ɑΕ������Y������Ƌ߂Â��Ȃ��ƌ����Ȃ����A�s���g�̂����͈͂�����߂ċ����B�H�v���Â炷�K�v������킯���B

�ʐ^�̓N�����}�A���̑傠���ƌ�r�̑ڐ߂����߂̊߂̂Ƃ���ł���B��x�ɂ���������킯�ł͂Ȃ����A�s���g�����炵�Ȃ��牽�����B��[�x�������Ă���B���ꂾ�Ƃ��Ȃ�`���킩��B

�A���̊O���i�͕������Ǝv�������ԈႢ�ł������B

�r�ɂׂ͍������т��т����肠�邪�A�O���i�̓ʉ��̂��A�Ő^�������Ȟ��тł��r�ɂقڕ��s�ɕt���Ă���Ƃ����킯���B�@�@�@�@�@�@�@�iNikon OPTIPHOTO 40X�j

2012.06.15

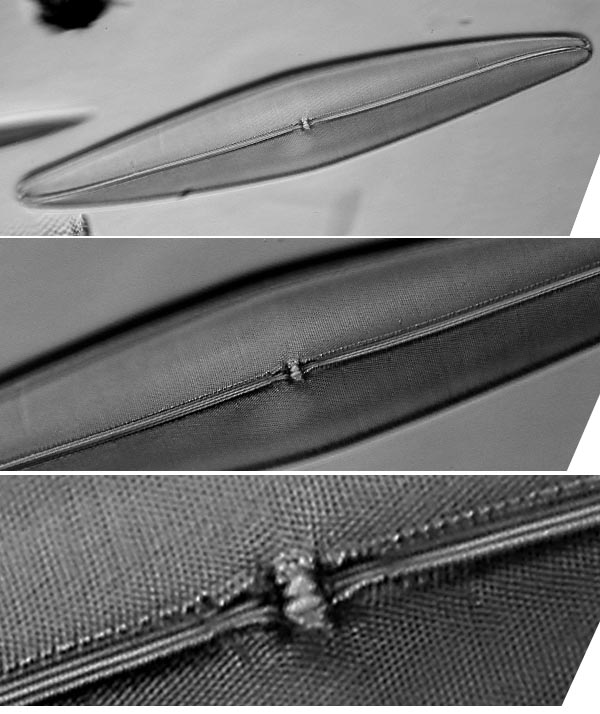

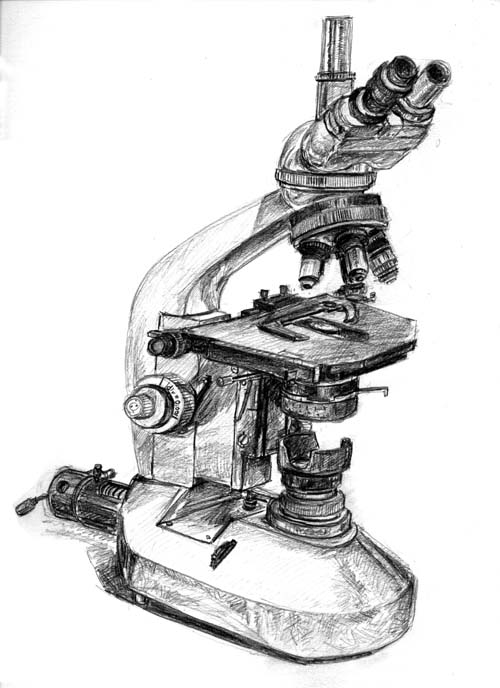

�l�v�r�̊C�Y�̃v���p���[�g�iEM-1�j�ɓ����Ă������̂�������킨�������悤�B

�����̈Ⴄ�摜�ł��݂Ă��ق�ڂꂷ��{�Ƃ̉摜��������6��8���ɂ���B

�����������̍��{���̓s���g�̂����͈͂������B���̌]�����킸���ɌX���Ă���̂����Ď���B

���i�̂��͎̂ߏォ��̌��Ȃ̂ŁA�e�̏o�������݂�\���Ă���̂��낤�B

���͂͘g�ɂȂ��Ă���A�������͂g�^�̌�����Ȃ̂��z�肳���B

�������̔�����������炪�A��������Ǝx���Ă���̂ɈႢ�Ȃ��B

���Ȃ��ޗ��ōő�̌��ʂ������Ă���̂��낤�B���R�͑f���炵���Ɗ�����u�Ԃł���B

(�I�����p�XFHA�A�������YFL40X)

2012.06.10

5��30���̌]���͖��O�͕s���ł��邪�l�v�r�̊C�Y�̃v���p���[�g�iEM-1�j�ɓ����Ă������̂��B

���̕����ɂ���ĐF���ς�����̂�����A�E��̑傫���Ƃ����ѕ��Ɍ���������ɈႢ�Ȃ��̂Œ��ׂĂ݂��B

�f�W�J���ŎB�e���p�\�R���Ŋg�債�Ă݂�ƋK����������������ł���̂��m�F�ł����B

�]���̒�������ƒZ�ӕ����̖E��̊Ԋu�̈Ⴂ�͂P�����炢�̂��̂������B���̒��x�̍��ł͐ƐԂ̈Ⴂ�͂łȂ����낤�B

�Ƃ���ƁA�߂ɂ���Ȃ������ł��邹���ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ܂ł͍l���������̐�͈⊶�Ȃ���ڂ瓪�ł͂ǂ��ɂ��Ȃ��B

���̊��𐔎����g���Ė����ɉ𖾂ł��铪�Ȃ�A�����Ƃ͐��̖��ɗ��l�ԂɂȂ��Ă�������������}�Ȑl���������̂��ނׂȂ邩�Ȃł���B

2012.06.05

�b��(����)�ڃI�T���V���ڃI�T���V�ȃ}���K�^�S�~���V���ȃ}���K�^�S�~���V�ƌ����炵���B

�̒�1�Z���`���[�g���B

���i�̊G�͈��N�̍����`�������́A��N�̐i������������̂����A�ǂ����낤���B

����̑傠���͏d�v�ȃ|�C���g���Ǝv�����A��N�O�͈ӎ����S���Ȃ������̂ŁA������ƌ����Ă����͂��Ȃ̂Ɍ����Ƃ��Ă���B

���ꂪ������悤�ɂȂ����̂Ŋώ@�͂͏オ���Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B

2012.05.30

�I�����o�X�e�g�`�̂����Ƃ���͕ΎΏƖ����ł���ƑO��ɏ��������A�Î���ɂ��Ȃ����B

�O��̊G�ŃX�e�[�W�̉��ɂ���̂��R���f���T�����AL�����ɂ����悤�Ȃ܂݂��o�Ă���B�������i��ɂȂ��Ă��ē��ˌ��̒��߂����Ă���̂����A�܂݂������Ĉ����o�����Ƃ��ł���B

�i����ŏ��ɂ��Ėڈ�t�����o���Ɛ^�����ʼn��������Ȃ����A���X�ɍi����J���Ă����ƌ���P���]��������Ă���ƌ����킯���B

�i��͉�]���ł���̂Ō��̌������ς��B�ʐ^�͇@�]���̏ォ��A�߉�����B������̏��ɕς��ĎB�e�������̂��B

���R�͐����ł��Ȃ����A���\��������ƐF�����悤�ł���B����Ԃ��̐F�̈Ⴂ�����邪�A���قǁA�����\��������Ƃ������Ƃ炵���B

�a�g�Q�ł��ʂł͌��Ă����͂������A�A�����Ă݂Ă��Ȃ������̂ŋC�Â��Ȃ������̂��낤�B�e�g�`�̗D����̂̃R���f���T�̂������ł��̕ω��ɋC�Â����Ƃ����킯���B

(�I�����p�XFHA�A�������YFL40X)

2012.05.25

���̌Â������������̓I�����o�X�e�g�`�ł���B

�莝���̃I�����p�X�a�g�Q�͓��Ȃ̂ŎB�e�ɕs�ւł���B�O��̂a�g�Q�̋���l�b�g�I�[�N�V�����ň����ɓ���ł��Ȃ����ƁA���X�̂����Ă��邪�A���\�Ȓl�i�ɂȂ�̂Ŏ肪�o�Ȃ��܂܂ł���B

����Ȓ��ŁA�a�g�Q�Ɠ����ɂ��̂e�g�`���o�i���Ă���l�������B��͂�a�g�Q�͎肪�o�Ȃ��Ȃ������A�������̓W�����N�����Ŕ��Ɉ����Ȃ܂܂������B�v�킸���D�����痎�D���Ă��܂����B

�����̂͐ڊ���Y�Ɠd���ŁA�B�e�p�͂V�w�̃����Y���t���Ă����B

�X�e�[�W�㉺�̔����������Ȃ�������A���������������肵�Ă܂Ƃ��ł͂Ȃ��������A���w�n���Y��Ȃ悤�������B�Ƃɂ����A�Ɩ����Ȃ�Ƃ����Ȃ��ƌ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂̍��͂k�d�c������̂Ŏ�����ȒP�ł���B

�^���O�X�e���������̓��ɑ��U��������ŁA�f���������̂��t���Ă����̂ŁA�K���X�������ĂP�O�ӂ̖C�e�^�k�d�c���t�B�������g�̑���ɂ��āA�l�v�r�̌]���v���p���[�g�������Ƃ��낫����ƌ������B

���w�n�͖����������̂ł���B

�X�e�[�W��R���f���T�͕������ăO���[�X��V���������̂ŃX���[�Y�ɓ����悤�ɂȂ������A�����������Ό������ƂȂ��ł���B�́X�̋@�B�ł���B����Ȃ��Č��X�A������͎̂��ɂ��̂����B�G��`�����������Ɗy�����̂ł͂肫���Ē��킵�悤�B

�e�g�`���������ĕ��������̂́A�a�g�Q�������ɗD��Ă��邩�ł������B��ʂ͍L���Ĉ��肵�Ă��邵�A�Ɩ����u�͓������꒲�����ȒP�ł���B����������������Ȃ��Ă��A�R���f���T�̒����ƌ��̂̈ړ��ƃs���g���킹���ȒP�ɂł���B�e�g�`�̖��ʂȓ���������������P���Ă����B�I�[�N�V�����ŗǂ��l���t���킯�ł���B

���肵���e�g�`�ɂ������Ƃ���͂���B�R���f���T���ΎΏƖ����ł���^�C�v�������B�������A�A�v���i�[�g�@�A�N���}�[�g�P�D�S�̍����i�ŁA�a�g�Q�Ɏg����Ί������̂ł��������A���t�����@���قȂ�̂Ŏg���Ȃ��͎̂c�O�������B

2012.05.20

�o���`���X�̊G�͓��R�Ȃ��玞��ɂ��ω����Ă���B

�O�������̖͎ʂ��P�X�R�V�N�̐���ł���B

�o���`���X�͋�̂̌`��`���Ă��邪�A���Ȃ�ό`���Ă�����̂������B���������͂��Ǝv�����A�P�X�R�V�N���͂��Ȃ萳�m�ȕ`�ʂ̂悤���B

�����́A���̐��m�ȕ`�ʂɎ䂩��Ė͎ʂ����Ă������A���A��W�ƌ���ׂĂ݂āA���܂�̕s���m�Ȗ͎ʂɜ��R�Ƃ���B���Ƃ��A���̌��̊G�ł͏��̎q�̓��͂����Ƒ傫���āA�����ɂ��c�������ł���B

���̗c�����̎q�ɃG���`�V�Y�������ӂ�Ă���̂����̊G�̊�ڂ��낤���A�̐S�ȂƂ����������Ɩ͎ʂ��Ă��Ȃ��̂���R�Ƃ��Ă���B�Ƃ����̂��A�����C�Â��Ƃ����̂�т肳�ł���B

2012.05.15

�o���`���X�̖͎ʂ��a���ƕM�ł��Ă������Ƃ�����B

�ނ���W����ł��邪�A�{�����݂��̂́A�P�X�W�S�N�ɋ��s�ŊJ�Â��ꂽ��K�͂ȓW����ł��邪�A������ۂ��������B

ꡂ��̖͎̂ʂŁA�ǂ��������肾�����̂��m���ȋL���͂Ȃ����A�o���`���X�̍\�}����������ŕ`�����悤�Ɏv���B

���t�Ȗ͎ʂł��邪�Ȃ��Ȃ��`���Ƃ�Ȃ��ċ�J�����̂��v���o�����B

2012.05.10

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃn�i�o�G�ȃN���I�r�n�i�o�G�Ƃ����炵���B

�̒�0.6�Z���`���[�g���B

�n�G�͑�ӂ��������悤�ŁA�����߂�ƕ�������ɂȂ藂���ɂ͎���ł���B����ŁA�I�������X�|���W�Ɋ܂܂��ė^���邱�Ƃɂ����Ƃ��낵�炭�͐������т�悤�ɂȂ����B

�X�|���W�Ɍ�������ċz���Ƃ�����A����łȂ��g�債�Ă݂�̂Ō���̓������悭�������B

�̂͂��܂蓮�����Ȃ��ŁA���킾����ɓ������A�ʉ����Ă���X�|���W�̖ʂɂ҂�������Ă����B�����ׂ����݂��ł���B

�ق�̏����̖I�����ł��邪�A�n�G�ɂ͑��������̂������ُ�ɖc��ނ��炢���B

���ɂ͈��݉߂����̂��A���ɐ��ʂ����킦�Ă����̂ɂ͋������B

2012.05.05

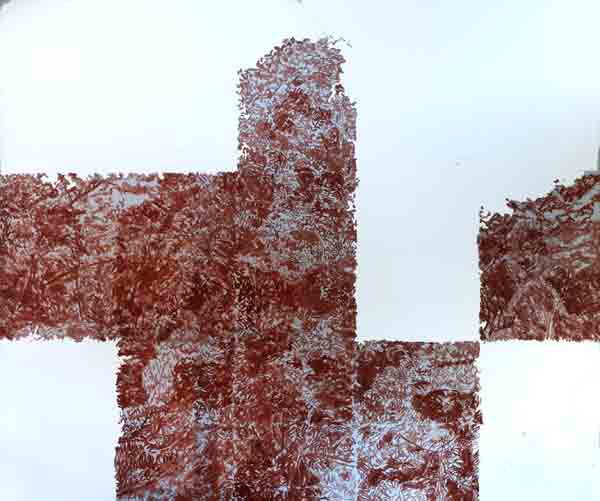

�X�R�哹�̖͎ʂ�������������B

�哹�̎ʐ^�́A��ʂ̒��ɒ��S�ƂȂ���̂������A�������������B������Ǝv�����A����͉�ʑS�̂������ɂȂ��Ă���Ǝv���B

�ǂ���̂����ł��A�������̂͂����ƌ������Ƃ��낤�B

�G�������ł���B�Ȃɂ��ǂ��`�����ŔY�ނƌ������Ƃ��B

2012.04.30

�X�R�哹�̓A���u���̑�Ƃ����A�͎ʂ����̂��R���g���X�g�̋������̂������B

�͎ʂ��₷���Ƃ������邪�A�͎ʂ����ŋC�ɂ����͍̂\�}�ł���B

�l���̔z�u�Ɣw�i�̊W�����Q���Ǝv���B

�l���͐^�������ɗ����Ă���̂ɔw�i�͌X���ł���A�������A�����̐l���͈ٗl�ȍ��߂��˂����Ă���B

����ȏ�i���A����Ⴂ���܂Ɏʂ���̂́A�����҂ł͂Ȃ��ƌ������Ƃ��B

2012.04.25

�ǂ��ł��B���͂���ł��傤�B

�Ǝ������܂������A�c�O�Ȃ���A�`�����͎̂��ł����A�X�R�哹�̎ʐ^��͎ʂ������̂������B

���������Ɖ���Ȗ͎ʂł������Ƃ����킯���B

�����ԑO�̂��̂����C���̍��A�a���ɕM�Ɩn�Ő���ɖ͎ʂ����Ă����B

�D�ꂽ��i�̂����ڂ�Ղ��悤�Ƃ��Ă����킯���B

2012.04.20

�l�Ԃ̖ڂƎʐ^�@�̖ڂ̈Ⴂ�����������A�f��������Y�̑I���ʼn�ʂ��ς�邻�����B

�X�^�����[�E�L���|�u���b�N�́uA LIFE IN PICTURES�v�ɂ��Ɓu�����ɑ̂�v�̎B�e�J�n���̃J�����}���Ƃ̂����������o�Ă����B

�L���|�u���b�N�͂Q�U�̐V�i�ēA��������w�̃J�����}���@L�E�o�N�[�h�ł͊i������Ă����B

�L���[�u���b�N�͂R�Tmm�̐ݒ�����ăo�N�[�h�Ɉ����p�����Ƃ���A�o�N�[�g�̓L���[�u���b�N�̎w�������ʒu���������ăJ�������Z�b�g���āA�u�����͂T�Omm���g���A���̈ʒu�ŌN�̎B�e�Ӑ}�͕ς��Ȃ����A�T�Omm���g������Ă���̂Ŏd���������B�v�ƌ������������B�L���[�u���b�N�́A�u����ł͉��ߊ�������Ă��܂��A�w�������ʒu�ɂ��ǂ��A����Ȃ��߂Ă�����Ă����\���ƁB�v�Â��Ɍ����A���炭�ɂ�ݍ����Ă������������A�o�N�[�h�̓J�����ʒu�����ɖ߂��A����Ȍ���ߎ��͂Ȃ����������ł���B

�̂̂��ƂŁA�R�I�M���B�����Ȃɂ��̃R�}�[�V�����������Ǝv�����A�����������Ă���Ɣw�i���ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă����s�v�c�ȉ�ʂ��������B��𖾂����Ă��炤�ƈĊO�ȒP�Ȃ��Ƃ������B

�l�Ɣw�i�͓����Ȃ����A�J��������ނ�����̂ł���B�����āA�����Ȃ�قǃ����Y���ǂ�ǂ�]�����ɕς��Ă����A�l�̑傫���͈��ŁA�w�i�������ǂ�ǂ�傫���Ȃ�Ƃ����킯���B

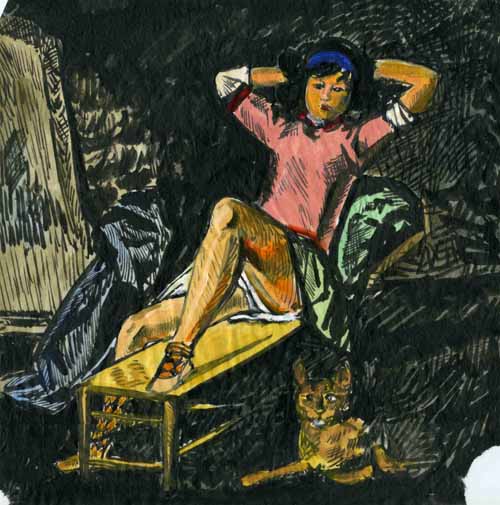

�G�́u�����ɑ̂�v�̃����V�[����͎ʂ��܂����B�������ꂪ���̃J�b�g�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

2012.04.15

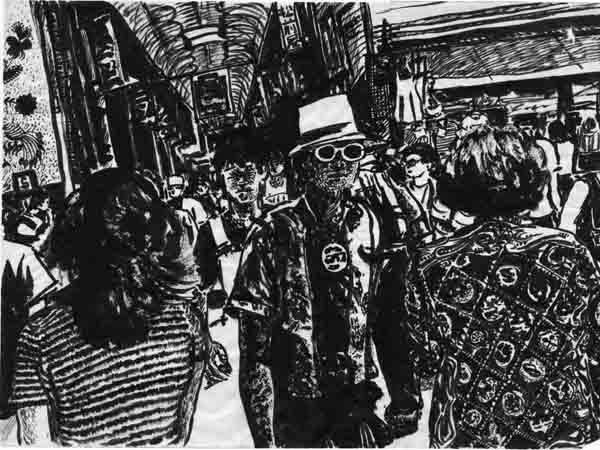

�̘̂b���������łł���B

1982�N�̋��s����꒡�ɂ����ڂɂ�����B

���p���̐�y�����܂ꂽ�d�����������A�y����͋��Ȃ̂ő����ĕ`���Ă���Ɨ��܂ꂽ�B

�z�C�z�C�ƈ����āA���n�ł̃X�P�b�`�����Ɏd�グ���n�߂����ו��ōs���l�܂��Ă��܂����B

����Ŏʐ^���ʂ��ɍs�������A�����J�b�g�ł��̊G�̂悤�ɂ͎��܂�Ȃ������B

�l�Ԃ̖ڂƎʐ^�@�̖ڂ͈Ⴄ�̂�g�ɟ��݂Ċ������킯���B

����ɂ�������炸�A�����̎d���̒��S�͎ʐ^�����̂܂܊G�ɂ��Ă����B��R�B���������炢���ɑI�яo���������ł������B

����ł͂܂����B�ƐS�̂ǂ����ň����������Ă����悤�ȋC�����邪�����ʂ��Ă����킯���B�����̊G���Љ�āA���̕��͂������Ȃ���l�������߂Ȃ��Ă͂��̐�͂Ȃ��Ǝv���Ă����B

2012.04.10

�x���[�Y���Ȃ��Ƒ傫���B���Ȃ��Ƃڂ₢����A�F�l���^���X�̔�₵��Ԃ�����ƃj�R���o�a�|�S�𑗂��Ă��ꂽ�B

�S�O�N�O�̏��i�����A�j�R���̓}�E���g��ς��Ă��Ȃ��̂ŁA���s�̃f�W�C�`�ł��g�p�\�ł���B�Â��Ƃ͂����A�X�C���O���V�t�g���ł��āA������B�e���ł���D����̂ł���B

�F�l�͙{���ʂȐ��i�Ȃ̂Ŕ��͂������g�p����������������ۊǂ���Ă����B���͋��F�ł��邪�A�l�i�[�������x���ŁuNikon�@\20,000�v�Ƃ������蒣���Ă������B

���̓~�͍����Ȃ����A�����͍����������B�����̖��m�ȋL���͂Ȃ����A���N�O�ɂ����鏉�C�����R���S��~����������A�����̔������炢���������낤�B

�����̓J��������ɓ����̂���ς������B�����߁A�{�[�i�X�ŕ���ăj�R���e�����Ƃ��Ȃǂ͂��ꂵ���Ă��傤���Ȃ��������̂ł���B

���������A�N�����}�A�������낼��łĂ��Ă���̂Ŕ�ʑ̂ɂȂ��Ă�������B

���Ⴞ�Ɛ^�����������A�g�傷��Ƃ��Ԃ��ۂ��Ȃ�B

�F�͕s�v�c�Ȃ��̂ł���B���w�����߂��l�Ȃ�ȒP�ɐ����ł���̂��낤���A������̐l�����猻�ۂ������������B

2012.04.05

�n�G(�o��)�ڂ̃}�N���B�e�ł���B�x���[�Y�Ȃǂ��g��Ȃ��ƁA����ȏ�͑傫���B���Ȃ��͎̂c�O���B

���o�G���������ς�킩��Ȃ��̂�ᛂ̎�ł���B

�O������肪�ʂ��Ă���̂āK�A�e�[�v�łׂ��ׂ��Ɠ\��t���Ă���̂��킩�邾�낤�B

��ۂ������āA������d���ɂȂ��Ă��܂��̂𔒏Ă���킯���B

�������A����ł͂������C�Â��Ȃ����A���̃n�G�̕���͋�������̐ԓ��F���Y�킾�����B���̎ʐ^�ł������͏o�Ă���Ǝv���B

2012.03.30

���C���̃p�\�R�����_�E���B

���ڂ��M��ڂŁA���ׂ������Ă��܂����B

����Ȃ킯�Ō|���Ȃ��莝���̎ʐ^�����̂܂܂��ڂɂ����܂��B

�K�K���{���A�O�ʂ��X���C�h�O���X�ɂ������e��ɓ���ă}�N���B�e�������́B

�������X�A�����ɂ����B�c���������ɂ��āA���C���̔r��������o�Ă������̂��낤���A���G�O��ł͂Ȃ��̂��낤���ƕs�v�c�������B

2012.03.25

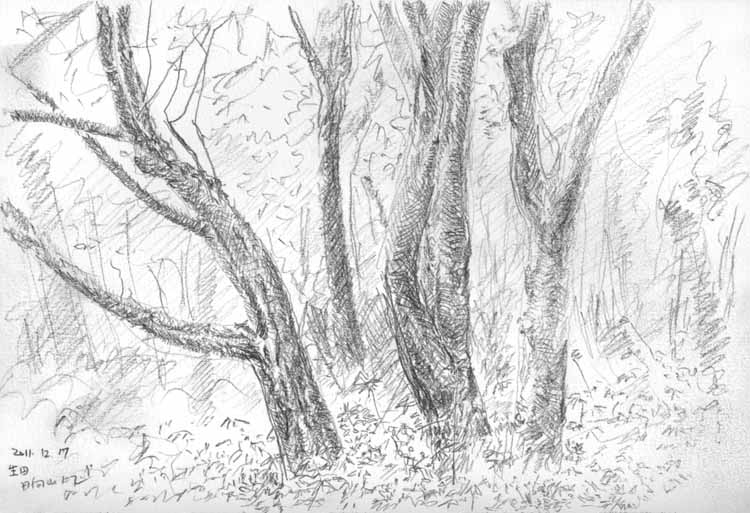

�ޗnj����R�t�ߌ����n��̐����Q�B

�ǂ���������������ŎB�e�������́B

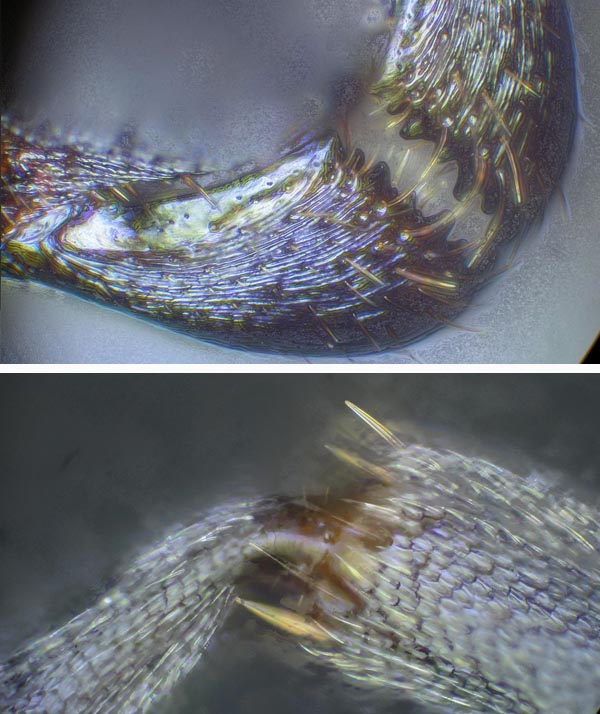

���͐^�ォ��̏Ɩ��̂݁B�����ʂ͔�������P���A�߂̂Ƃ���͍����Ȃ�B�����_�C���̂悤�Ŕ������B���Ƃ��Ƃ͓����̂��̂����A����ȑf�U��͂����Ƃ������Ă���Ȃ��B

�E�́A������̌��ł���B�[�x�������Ă���B

������́A�v���`�i�H�̂悤�Ȏ����ŁA�_�炩����i�Ȃ��������������B

�I���[�u�F�̏��������ɓ����Ă���B ��S���낤���B

���̂��Ƃ͌����ɂ���Ďp��ς��Ă��邻���ȁB�����ȕ��̂����ɂ���Ďp��ς��Ă����̂��B

2012.03.20

�t�G�V��ƓW���I����Ă������ɂP�X��W������Ă���B

�Q�N�Ԃ�̓s���p�قō�i�͑�^�ɂȂ�B�ŁA�����珀�����n�߂�B

���͕s�{�ӂȏI���������Ă����̂ŁA�Ē���ł���B

�L�����o�X�Ɏ����c���ɒ����ĂP�T�����ɂ���B���}���P�T�������Ă`�S�T�C�Y�P�T���Ƀv�����g����B

�}�X�ڂ��ƂɎʂ���Ƃ�����킯���B

�v���W�F�N�^�[���g���Ē��ڎʂ����@������B�����Ɗy�ł���B�������A�����Ƃ��炦�ċ@�B�̐��b�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B

2012.03.15

2011.12.15�ɍڂ����A�ޗnj����R�t�ߌ����n��̓V�R�T�t�@�C�A�̑��e�ł���B

�����Ȃ��̂��������Ō���킯�����A�ǂ�ȍ\�������悭�킩���B

�ڂ�����悤�����A�S�̂������Ȃ��̂ɕ����Ă�����悤���B

�s���g���������ς��Ȃ���A��������ʐ^���B��[�x���������B���̏�ɉ摜�����\�t�g�Ŕw�i���Â����ċ��E���ڂ������B

2012.03.10

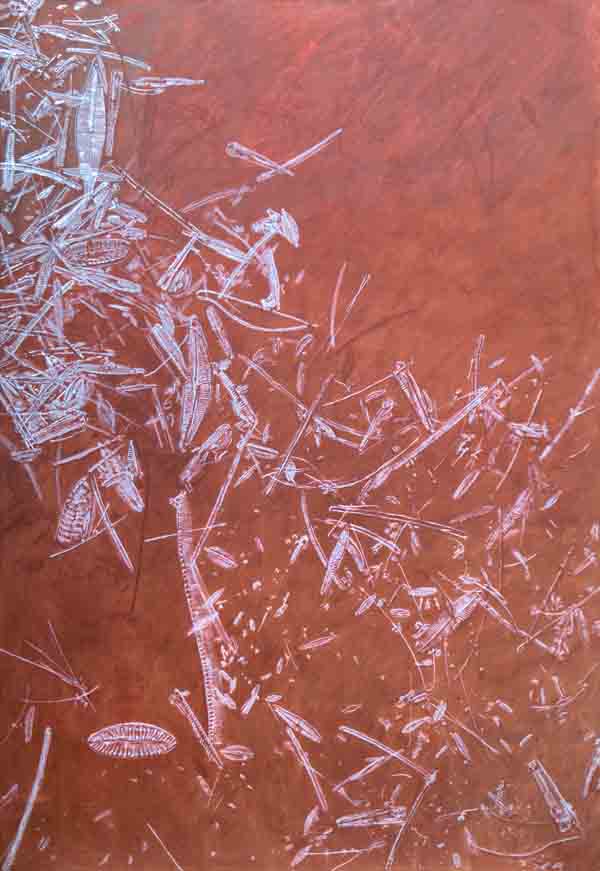

�S�~���炯�̎��Ɛ��v���p���[�g��f�ނɂ�����i�́u�c��v�Ɩ��t���ĂQ���`�����B���ꂼ�ꉡ�����Ȃ̂����A觓W�ɏc�����̑g�ݍ��킹�������̂Ƃ��ďo�i�����B

���{�I�ț����d���Ă̂悤���Ƃ̊��z�����B

���X�Z�b�g�ōl���Ă����̂ł͂Ȃ��̂����A���܂��Ȃ������B

�K�^�̏��_������ł��ꂽ�̂��낤�B

2012.02.29

�q���^�A�u�̌���͓��̉��̍ג����J������o�Ă���B

�����}�̐Ԃ��g�������ł���B

��������A���i�͂��傱���Əo�Ă��邾�������A�̐S�ȂƂ��ɂ́A�X�b�Əo�Ă���̂ł���B

�J��������Ƃ����Ă��A�ʐ^�Ō����Ă���悤�ɏ������ڂ�ł��邾���ŁA�����[���J���Ă����ł͂Ȃ��B

�J���̎���ɂ͐}�̐̂悤�ɁA�Ԃ̊O���i�ƌ�����Ȃ��ł��閌��̂��̂�����B

�_�炩���ĐL�яk�݂����ɐ܂肽���܂�Ă���悤�������B

���킪�L�тĂ����Ȃ��Ƃ����킯���B

����Ȃ��Ƃ͍��ׂȂ��Ƃ����A�C�Â��Ƃ��͎��R�̎d�g�݂͂������Ȃ��Ǝv����u�Ԃł�����B�������ώ@����y���݂̌��ł���B

�}�͑z���ł��B�m�F�����킯�ł͂���܂���B�O�̂��߁B

2012.02.20

�n�G�i�o���j�ڂ̃q���^�A�u�̈��ő̒��P�Z���`���[�g���B

�����傫���̂ƕ������������Ē����̂��������Ǝv���B

�n�G�ƈ���Ă��ꂢ�Ɋ����邪�A����͓����ł���B

���̑O�����ŁA���̒��Ɋi�[����Ă������̂��A�a���z���Ƃ��ɃX�b�Əo�Ă���킯���B

���i�ʐ^�̏㕔�ɂ��傱���ƌ����Ă���̂��������}�ŁA2��15���̂��̂͊O���ɂǂ�Əo�Ă��āA�����������ɑ傫�����킩��B

�n�G�͑���Ɋ��o�킪�����ĉa���������Ă���炵���̂ŁA�q���^�A�u�����l���낤�B2��15���̓z�͏������}�Ŋm�F���Ă���̂Ŕ��ɒ����̂ł͂Ȃ����B�Ȃǂƍl�����B

2012.02.15

���������������������܂��B

���N�̂P�P���ɋߏ��ŕ߂܂����n�G�i�o���j�ځB���ʂ̔����Ƃ͑�Ⴂ�̓z�������B

�̒��P�D�Q�Z���`���[�g���ŁA�ł����̍ג������Ŕ��̒��Ԃ��Ƃ͎v��Ȃ��������A�������Ō���ƁA���������Ϟ��ɂȂ��Ă���̂Ńn�G�i�o���j�ڂ͊ԈႢ�Ȃ��B

���͕��Ⴊ�Ƃт����Ă��邤���ɍג����̂Ŏւ̂悤�łȂ�Ƃ��C�F�������A�z�����̌���̗��e�ɂ͑傫�ȏ������}�����Ă��ăO���e�X�N���͑�������ł������B�r���O�A���A���Ƒ傫���قȂ��Ă���A���͒���ł���A�O�����߂̐悪��҂ɂȂ��Ă���ȂǓ����I�ł������B

�n�G�ƈ���Ɍ����Ă����낢�낢��킯���B

2012.02.10

�����̓��������������܂��B

�����ۂ������C�߂܂������A�傫������������Ă����B�����Ƃ��듯���悤�Ȋ����Ȃ̂Ō̍����ȂƂ��v�������A������ƌ��Ă݂�ƈႤ�킾�����B

�����͓ǂݎ��Ȃ��̂ŋ��k�ł����`���������Ă��������B������O�r�A���r�A��r�̏��ŁA��i����⏬�������̂��́B

��i�̂��̂͏����F�������Ă����B�͂����肵���Ⴂ�͒����đ������т̔z�u�������B����͓���ł͑S��������Ȃ��B�������̂������ł���B

2012.02.05

���W�����]���̊G�͓D���ɓ��荞��ł��܂����B�x�X�Ƃ��Đi�W���Ȃ��B�͈ȏ�̂��̂Ɏ�����邹�������A�����Ƃ�����Ȃ��ł܂�����Ă��܂����B

�Ƃ����킯�ŁA�������ʐ^�ɂ��Ă��܂����B

�Q�~�����炢�̏����Ȕ��ŁA�r���[�h�̂悤�Ȏ������������B�����������Ńs���g���͂��ɂ��炵�Ȃ���B�e���A�C�O�̃t���[�\�t�g�uImage J�v���g���āA�[�x�����������B���̌�̓t�H�g�V���b�v�G�������g�ňꖇ�ɂ܂Ƃ߂�B

�����������̂Ő����Ă���Ƃ��̂悤�ł͂Ȃ��B��������Ďʐ^�ɂ��Ă݂�ƁA��r������Ȃ̂ɋC�t�������A�ǂ������Ӗ�����������̂��낤���B

2012.01.30

���`���Ă���G�̈ꕔ�������̎ʐ^�ł��������悤�B

�E�̐O�^���L���x���@(�����т�)�@�]���łO�D�P�~�����炢�̒���������B

�召�̌]�������g�������������Ċk��������R�W�܂����ƌ����킯���B

����Ȃ̂��V�R�V�R�ƕ`���Ă����킯���B

2012.01.25

24���ɖڊo�߂ĊO��������Ⴊ�ς����Ă����B�v���Ԃ�̐�ł���B

�������~���Ă��鎞�Ԃ����������A�n���Ă����������������B

�^�߂͔����R�����ɔw�����Ă���̂����A�Ⴊ�~���Ă��n����̂������B

�C����̕��̉e�����낤���B

2012.01.20

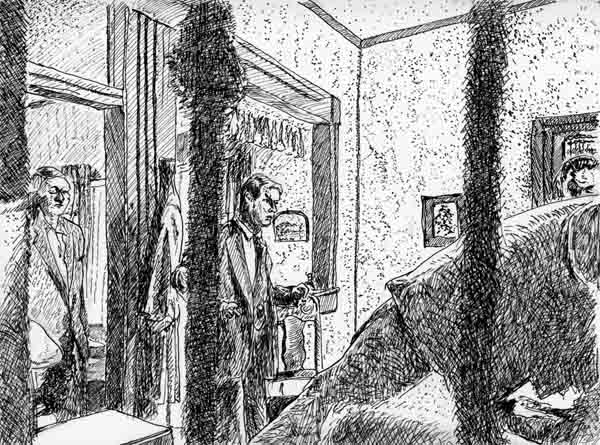

�����ł����G�ɂ������Ƃ͂����Ǝv���Ă���B

���i��������������Ƃ�����B

�ז��`�ʂŕ`���Ă����̂ŁA���ł����R�ז��`�ʂ̂���Ŏn�߂����肪�Ⴄ���������n�߂��B

���G��������ƕ`���T�d�ɐi�߂�K�v�����邪�A���t�ȕM�̓����ł��������ςɕ`���n�߂Ă����B

�܂��A���Â����������ςɂƂ�A�ڍׂȍו���ςݏグ�Ă�����̂����G�̓����ł�����̂ŁA���t�Ȏn�ߕ��ł������킯�ł͂���B

�������A�����͂Ȃ�Ȃ������B�Z�p�͂̕s���̂������낤�Ƃ��v�������A�u���̓^�b�`�ŕ`�������B�v�Ƃ����v�����[�����݂���ł���悤�ȋC�����Ă����B

�_��ɂ��킭�A�l�Z�ɂ��Ęf�킸�Ƃ��邪�A�Z�Z���ĂȂ�f���Ă���̂͂ǂ��������Ƃ��낤���B

�Ƃ͂����A�Ȃ�悤�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂�����C�y�ɂ������B

2012.01.15

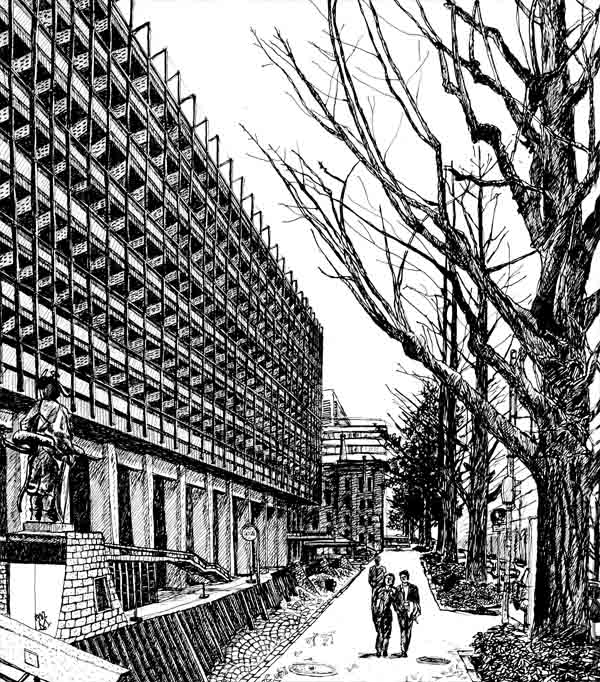

��N�̕��ɐ��̐��c�ɍs�����B

�����u�˂̈�p�ł���B�J�Ԃ����c�}���������Ă���B�䂪��Z�͂��̋u�˂̏�ɂ���B�ʂ��Ă����͔̂����I�O�܂ł͂����Ȃ����̂́A�債�ĕς��Ȃ����ゾ�B

�v���Β������Ԃ��Ă������̂ł���B

�ʊw���Ă����Ƃ��͎R�̒��̈�ۂ��������A���͊J������s�����Ă��銴���������B

�ʐ��n�́A���̒��Œn���̐l�����̓w�͂Ő��c�Βn�Ƃ��Ďc�������̂ł���B

�~�̎G�ؗт͗��t�����ؗ��������������B

2012.01.10

�V��Ət�G�W���R���ɂ���̂ŁA���N�̕�ꂩ�琧����n�߂�B�o�T�O���ł���B

�����܂ŗ���̂ɉ��ׂW�����������Ă��܂����B

�ޗ��͂l�v�r�̋���p�v���p���[�g�d�o�|�P�̈ꕔ�ł���B�����̌]���������߂ɕ����Ă���̂Ő�����ꂽ�Ƃ���͑������d�Ȃ邱�ƂɂȂ�B

�`���Ă݂�ƃL���x���A�i�r�N���A�S���t�H�l�}�A�t���X�c���A�Ƃ��낢��Ȍ]��������̂�������B�d�Ȃ��Ă���Ƃ���̓s���g��ς��ĉ������ʐ^���B���Ă���̂ŁA�v��ʌ]�����B��Ă����肷��̂����������B

�����̂Ƃ���͊y�������̂ł��邪�A�����Ȍ`�Ő��m�Ɏʂ����Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����B�M�͐i�܂Ȃ��A���Ԃ͂��ŗ\�z���Ă������Ƃł͂��邪�A�D���ɓ��荞�S�������B

2012.01.05

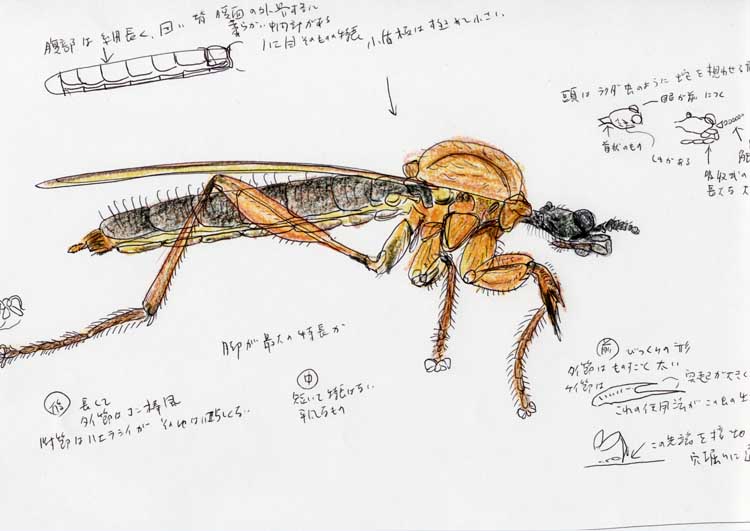

�n�`(����)�ڍ����ڃA���ȃ��}�A�����ȃN���I�I�A���ŊԈႢ�Ȃ����낤�B�̒��P�Z���`���[�g���B

�A�������낢�낢�邪�A�I�I�N���A���͑傫���āA�X�}�[�g�ȑ̂����Ă���B

�����Ă���̂����̌������ł����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ŁA���낢��Ȏp�Ԃ����邱�Ƃ��ł���B

���ƐG�p�̃t���t��������A�r�̎��݂��ɁA�����̏グ���낵�Ȃnj��Ă��ĖO���邱�Ƃ��Ȃ��B

������Ǝ~�܂��č\���Ă���Ƃ����`���Ă݂��B�����̐�����������t�ɕ`���Ă݂����ǂ����낤���B

�ߋ��̂��ꂱ��͉����̂���ԍ�����

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

���̃y�[�W�̃g�b�v��

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2012.12.30

�����̌ċz�͋C�ǂ��S�����Ă��āA�̂̌��Ԃ𗬂�Ă���̉t�i���t�j���h�{�⋋�����Ă���B�l�Ԃ̂悤�Ȍ��ǂ͂Ȃ��B

�����܂ł͑��������Ɋw�тȂ�قǂƊ��S�������̂����A�n�G����U���Ă݂ĉ��������������ς蕪���炸���͉����������Ă��Ȃ������̂��g�ɟ��݂��B

����ł��ۑP���o�ł��Ă���u�����ݔ����قQ�@�����̂��炾�v�Ȃǂ��Q�l�ɂ��ꂱ�꒲�ׂĂ����Ƃ���`�ɂȂ��Ă���B

���ǂ͓�����K�܂ł����āA���ɂ��镔���͐S�������˂Ă���B���̐S�����L�k���V�p������菜���h�{���������̉t���A��C�ɓ��܂ő��荞��ł���炵���B

���ꂩ�珇�J��ɑ̂̋��X�܂ōs���n�点��킯�����A�ג����r�ȂǕs�v�c�Ȍ���ł��邪�A���ƕ��̐ڑ������i�荞�܂�Ă���̂ɔ閧������悤���B�������A��C�𗭂߂�C�X��A��荞�H���𗭂ߍ��ݏ�������f�X��ӔX�����镠���̑O���͖����͂��ĉI���āA�h�{���z�����Ă��钆���ƘV�p������荞�ރ}���s�[�M�ǂɓ����Ă���悤�ł���B

�̂�т肵�����݂��������̒m���������āA�ǂ��܂Ő��m���ۏ̌���ł͂Ȃ����A�̂̂����݂������܂ōl������悤�ɂȂ����B

2012.12.25

�����i���̑����i�K�ŋ��������ƐV�������ɕ����ꂽ�͍̂����w�Z�̐����ŏK���Ă����B���������ɂȂ����V�������̔w���͋��������̕��ɂȂ�̂����Ԃ��ɂȂ����������B

���ꂪ�ǂ�ȈӖ��������͍l�������Ƃ��Ȃ��������A�������߂Ĕ]�̐^��H�����ђʂ��Ă���̂��������ċh���V�����B

�]�Ɛ_�o�̊Ԃɒ�������̂ŐH�������݂��܂Ȃ��Ƃ����Ȃ��炵���B

����ł͂܂����Ƒ̂ɂ����̂��ǂ����͒m��Ȃ����A�����⍩���Ŗc��Ȏ�̐����ւ��Ĕɉh���Ă��邵�A����͐l�ނƂȂ�n�����x�z���Ă���B�ǂ�������������Ƃ�����̂��낤���A�]�̔��W���K�v�Ȓm���Ƃ������̂͐V�����������ɗ^�����Ă����悤�ɂ��v���̂��B

2012.12.20

MWS�]���i�����j�v���p���[�gARK-01�Ƀj�b�`�A�͑�R�����Ă���B�ג����Đ��̂悤�ł͂Ȃ����A�Í��ɖ��邭�P���̂͂������ɔ������B

�Î���p�̃R���f���T�͎����Ă��Ȃ����A�����Ɍ��������Ȃ��悤�ɂ�������̂Ō����ō������������R���f���T�̉����ɂ͂ߍ��B�����Ղ�~�̑傫���͉����ւ��Ă����A���܂��Î���ɏo�����B

����ň��肵�Ċy���߂�Ƃ����킯���B

�I�����p�XFHA

�������Y40X

2012.12.15

�Î���ł݂��]���ʐ^�̂��łŁAMWS�]���i�����j�v���p���[�gARK-01����̉摜���Љ�悤�B

���̃v���p���[�g�����߂��Ƃ��A�Î���ł̑�^�̃j�b�`�A���ƂĂ��������ł��B�Ƃ̃R�����g�����Ă����B

�����͔��\���ɋ����������Ă����̂ŁA�u�������ȁv�Ƃ��������x�̊��z�����Ȃ������B

����u���ꂱ��v�ɍڂ��悤�ƌ����������j�b�`�A�͑�R�����ē��X���������������̂ł������B

�������A����ł͂Ȃ����A�|�c���Ɩ��ɋP����͂̂悤�ɔZ���ɋP���~�S�ڂ��ڂɓ����Ă����B

�[���F�ň������܂ꂽ���A���̒��x�����Č��ł��Ȃ��͎̂c�O�ł���B

��i�̓I�����p�XFHA�Ε������Y10X�ŎB�e�B������o���B

���i�͓�FL40X�̒��S����o���B���ɍׂ����_�䂩��Ȃ��Ă���A��k���A�ƂĂ������悤�Ɋ�����ꂽ�B

2012.12.05

��S���i�`�������q�X�g���[���c�t�H�g�R���e�X�g�ɉ��債���B ���N�P�����Ɍ��ʂ������邻�����B

��N�̓A���̐��Ԃ��O�����v��������Ă����B

�В����قǂ̎ʐ^���Ȃ����������݂�ƌ]���͂Ȃ������̂ŁA�l�v�r�̊��߂ʼn��債���킯���B

�]���̊ώ@���n�߂����A�ȈՂȈÎ���@�łl�v�r��E-M1����N���m�X�P�C�\�E���B�e�������̂��B

�R���f���T���A�b�x���ŐF����Ȃ����ߓ��F�ɂȂ����炵���B

�r�M�i�[�Y���b�N���Ǝv�������̂悤�Ȑ��E�������B�w�p�ʐ^�Ȃ玸�i���낤���A���F�̂��͔̂��������A�����������ĎB�e�������̂Ȃ̂ł���ɂ����B

2012.11.30

�����̐��Ԃ͋����[�����������͌��������̂�����B

�e���X�ɎG�Б���̃^�I���������Ă������ɒ���匂�����̂��Ȃ��������B�����o���Ă���s���ȓz�ƌ������Ƃł������B

匂���������킯���Ȃ��B����Ă���ƌ��������ėe��ɓ��ꂽ�B

�Y�ꂩ�������ɂP�̏�����匂�����A�������̂����ɂU�ɂȂ����B

�����āA���ɑ̒�0.8�Z���`���[�g���̃n�G�����ꂽ�B

���������Ď��X�ɉH���������A���̂����̂P�C�͉H�������Ă������k���܂����܂܂Ȃ̂��ώ@�ł����B

�傫�ȐG�p�ɏ����ȓ����Ȃƌ��Ă�����A�ˑR�A�����������Ƃ����悤�Ȋ����ő傫���Ȃ����B

�������B�����L�т�͕̂s�v�c�ł͂Ȃ����̂܂ŐL�т�Ƃ͎v��Ȃ������B �����̌ċz�͑�R�̋C�傪��C�����ߍ��ދC�X�Ɍq�����Ă��邻��������A�y�`�����R�̋C�X�ɋ�C����荞��Ŗc��̂��낤���B

2012.11.20

�O��A���̂��ƕ���̒��ɓ_�X���Y��Ɍ�����̂��������̂��c�O���B�Ə��������A�����̕���\�ʂ͘Z�p�`�̕����������Y�i�p���j�ŁA���̉��͉~���`�̃����Y�i�~�����́j�ɂȂ邻�����B�����Ō����W�߂āA�����Y�̉��̞���̖Ԗ��זE�Ō������m���Ĕ]�ɓ`����Ƃ������Ƃ炵���̂ŁA�����͂��̍\���ɂ���̂��낤���z�����ł��Ȃ��B

��ނ��Ⴄ�A�V�i�K�o�`�Ȃ̂œ����ʏ؋����B�Ƃ܂ł͌����Ȃ����A����Ȋ����ňႤ�̂ł���B

2012.11.15

�A�V�i�K�o�`�̓���藣���č��o�b�N�ŎB�e���Ă݂��B

��A�S�͌ł�����ł������A�s���Z�b�g�ōL�����̂ŁA�����ɂ����݂������Ȋ����ɂȂ����B

����̒����ɐ荞�݂̂���̂��X�Y���o�`�Ȃ̓��������A���̎ʐ^�����ĐG�p�Əd�Ȃ镔�����Ɣ[�������B

���̂��ƕ���̒��ɓ_�X���Y��Ɍ�����̂��������̂��c�O���B

2012.11.10

�l�v�r�́u�{���̉摜�v�ɉ摜�����̉�����������̂Ő^�����Ă݂��B������11��1��

�摜�̌]����DL-TEST�ɂ���f�B�v���l�C�X�̒��Ԃł��邪�A�_��̌`��͂������肵�Ă���B

�킸���Ƀs���g�����炷�Ƈ@�ł͓_�䂪�����Ȃ�A�ł͍����Ȃ�B�����J���Ă���̂����獕���Ȃ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂����A�@�̂悤�Ȃ̂��B���B�s�v�c�ł��邪�s���g�̋�ł����Ȃ�B

�u�{���̉摜�v�ł́A�@�]���A�ƍ������Ă����B�S�̂ɃR���g���X�g��������A�_��̃w�����킸���ɋP���Ă���悤�ł������B�܂�A��藧�̊��̂�����̂ɂȂ��Ă����B

���܂˂����ć@�A���������ćB����������A�_��̃w�����킸���ɋP���Ȃǂ͂ł��Ă��Ȃ����A�̐S�ȗ��̊��ǂ��납���Ȃ��̂ɂȂ����B�������A�R���g���X�g�͏オ�����̂Ō��₷���͂Ȃ����悤���B

���w�������ł̌]�������̊y���݂̂ЂƂ́A���ɂ��������Ȃ������A�s���g�̂��炵����Ɩ����@�̍H�v�ɂ��A�{���̗��̊��������ɓǂ݉������ɂ���Ǝv�����A�l�v�r�́u�{���̉摜�v�̍ŋ߂̉摜�͓d�q���������݂̗��̊���������������̂�����B�ǂ݉��������łȂ���̂̌`�ɂ���킯���B�������Ƃ��������悤���Ȃ����A��`�ɂ��Ȃ��Ō��J���Ă��炦��̂ŁA�����ł�������Đ^������킯���B

2012.11.05

�]���̊G�͂܂��܂���͒������A�]���̌`���͂����肵�Ă��ĕ��V���Ă��銴�����łĂ����B�������i��ł���킯���B

�`���i�߂�Ɣ��R�ƌ��Ă���̂ƈႢ�C�Â�����邱�Ƃ�����B

���̊G�̏ꍇ�͈ӊO�ɂ����炪����B�������A���ꂽ����ł͂Ȃ��A�Â����̂ł��茸������A�������ĉ���Ă�����̂�����B

�]���̊k�̓K���X���Ȃ̂ŁA����ł��k�͎c��킯���B�C�ӂɂ́A�����Ă�����̂Ɛ����Ă������c�̊k����������Ƃ������ƂȂ̂��낤���B

��ʂɂ͂킸�������z���̂�����Ȃǂ̕s������������B�̎悵���Ƃ��͂�����������Ă���炵������������Ă킸���Ɏc���Ă���킯���B

�����͔�d�̈Ⴂ�𗘗p���Ă���悤�����A�l���Ă݂�ƁA�]���̊k����������A�s�����̍z���̂�����̂悤�Ȃ��̂��B��d�͂���ȂɈႤ�Ƃ��v���Ȃ��B

�]���̊k�͏����Ȍ]�_�Ȃ̂ŋψ�ł���A���̑����̂Ƃ̂킸���ȈႢ���R���g���[�����Ă���̂��낤���A�ȂǂƂ��ꂱ��l���Ă��܂����B

2012.10.30

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃn�i�A�u�ȃn�i�A�u���ȃI�I�n�i�A�u��������Ȃ��B�̒�1.5�Z���`���[�g���B

�����߂ɗѓ����U���������A�����̉ԕ�ɔ��ł������̂�߂܂����B

���Ȃ�傫�����A���Ⴞ�ƍ����̂ɐԉ��̑т��ڗ����ł��邪�A���̌����������ƃJ���t���ɂȂ��Ă���B

�s�v�c�Ȃ��Ƃ����A�̂ɂ͑�R�т������Ă���̂ŁA���̉e���ł͂Ȃ����Ǝv���B

����ɂ��܂��ĕs�v�c�Ȃ��Ƃ́A����̎Ȗ͗l�ł���B�������A�����Ă���Ԃ�������Ȃ��̂ŋM�d�ł���B

2012.10.25

�l�v�r�́u�{���̉摜�v�͂������Ă���T�C�g�ł��邪�A�P�O���U���ɂ��т��]���̎ʐ^���o�Ă����B����

�u�{���̉摜�v10��12,13,20���ɂ͎Q�l�ɂ����]�����ڂ��Ă��܂��B�������̐��\�����p�ɍ��ꂽDL-TEST�Ƃ����]���v���p���[�g����̂��̂������B

�����������āA�ǂ��܂Ŕ���邩���݂��킯���B���̉摜�����H���Ďg�����Ƃ������Ă��炦���̂ŁA�{�Ƃ̎ʐ^���Ɋ����Ă��̊Ԃɏ����̂��̂����Ĕ�r���₷���悤�ɂ����̂��B

�ŏ��ɎB�e�����摜���l�v�r�֑����Ďw�����Ă�������B����ŁA�Ɩ��̎d����ς��ăs���g���킹��T�d�ɂ����B����ƌ����Ă��Ȃ��������̂������Ă����B

DL-TEST�͍��x�ȋZ�p�̉�ŁA������ۂ��Ĕ��ׂȍ\�������Ȃ��Ȃ��ŕ�������Ă���̂��낤�B����������Ɉ����o�����ł��邪�A�f�l�ł������o���₷���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���ہA�����Z�p���オ�����悤�ȋC������������̂̏�Ԃ��悢�̂ŁA����Y��Ɍ������ƌ������Ƃ��Ǝv���B

��̓��C�����ƌ������A�����킾���ʂ̌̂炵���B

���̓f�B�v���l�C�X�ő��������̂��B�e�������̂��낤�B�w��������́u�{���̉摜�v�ɕ��i�Ȃ�v�ɂ���摜�����f�ڂ���Ƃ������B���̉摜�����Ȃ���ēx�B�蒼�����̂ŁA���Ȃ�߂��Ƃ���܂Ŕ��ꂽ���A�{�Ƃƈ���Č��̍\��������������Ƃ���܂ł͍s���Ȃ������B���z����ɂ͂������ǂ�����̂��낤�B

(�I�����p�XFHA�������YFL40X)

2012.10.20

�����Ȋp�x���猩��ƈ�ۂ��ς��B�O��̃]�E���V���|�[�Y��ς��Ă݂��B

���̃]�E���V�̓��͏������Ċۂ��B���ꂪ���邭��Ɠ����̂��V�N�������B

���̊������o��ƒ��������͌����������B

2012.10.15

�b��(������)�ڃ]�E���V�ȃN���V�M�]�E���V�Ƃ����炵���B�̒�0.9�Z���`���[�g���B

�]�E���V�����낢�낢��炵�����A����Ȃɕ@�������̂͏��߂Č����B

���A�@�Ə����Ă��܂������A�@�ł͂Ȃ��B��[���g�債�Ă݂�Ɗ�䂻���ȃI�I�A�S�����傱�Ȃ�Ǝ��܂��Ă������ł���B

2012.10.10

�n�G(�o��)�ڎ��p���ڃJ�ȃg���t�J�N�C�J�Ƃ����炵���B�̒�0.8�Z���`���[�g���B

�����̂Q�������A���ւɃt���[�Ƃ��������Ŕ��ł����B���ʂ̃J�̋@�q���͑S���������Ȃ��傫���J���ȂƎv���߂܂����B

�u�c���͑���̃J�̗c�����H����V�G�ł���B�����͐l���P��Ȃ��B�v�Ƃ���}�ӂɏ����Ă������B

�{�̔����͗c������ƌ����킯���낤�B�����͒��C�Ɍ��L�Ȃǂ��h���Ă���̂��낤���A�l���ƒ@����邵�ڂ̓G�ɂ����̂ł̂�т���ł����Ȃ��B

�ȂǂƂ���������C�ɍl�����B

2012.10.05

�]���̊G�������ꖇ���s���ĕ`���i�߂Ă���B

�l�v�r�̓����v���p���[�g�����A�]�������������ɎU�炳��Ă�����̂��B

��{�搶�̊G�́A�킸���Ȑ��̊����������ٖ��ɔz�u����邱�Ƃɂ���{���[���h�����o����Ă���B

�^�����������ƕ������W�߂đg�ݍ��킹�����݂����A�R���ۂ��̂ł�����߂Ď��ۂ̂܂܂ɕ`�����Ƃɂ����B

�搶�͋��łȎv�z�̎�����ł��������A�����̓��͋���ۂȂ������B�]�v�Ȃ��Ƃ͍l�����A�Ђ�����ʂ����Ƃɐ�O���悤�B

2012.09.30

��̌��킪�I���ŕ��G�Ȃ̂ɋh���������̂��B�i�����j

�ۑP���o�ł��Ă���u�����ݔ����قQ�@�����̂��炾�v��������A�Ⴊ�э��ǂ��҂�����h���Ă���}�����łĂ����B

�u����̐�[�ɂ����o�킪����B�J�͂������g���ēK�Ȏh������ɓ��B�������Ƃ��m�F����B�v�̂��������B

�ʼn_�Ɏh���Ă����ʂ��Ȃ��B�Z���T�[�ŒT��Ȃ���h���͓̂��O�̂��Ƃ����A�l�������Ȃ������̂͂����Ȃ��Ƃ������B

2012.09.25

���x�̊G�͌]���ł���B�傫����P50�ƁA�K�x�̑傫�Ȃ̂ŁA�l�v�r�̌]���v���p���[�g�̑��͘p�݂̌]�����W�߂�KMR-01���Q�̂ŕ`�����Ƃɂ����B

�J�o�[�O���X�̑傫����18�~���p���炢�����A���̒��ɖ��ՂȂ��U�炳��āA�������Ă���Ƃ��������B��ʂ̑傫����0.6�~���~0.4�~�����炢�̍L����300�ȏ�͂���Ǝv���邪�A200�Ƃ��Ă��J�o�[�O���X��1350�{�̍L�������邩��27���̌]������������Ă���ƌv�Z�ł���킯���B

�l�v�r�������A�鎎���̓y�b�g�{�g����A��{�݂��������A���̉t�̂��Z�k���Ăł�����������e��ɃX�g�b�N����炵���B�Ƃ������Ƃ́A���̂������̐����A�����悭�̏W���Ă���̂ɈႢ�Ȃ��B�܂��A�������ɂ͕s�������قƂ�ǖ����̂Ő����͂��f���炵���B

������O�̂悤�ɂl�v�r�v���p���[�g���ώ@���Ă������A�v���p���[�g�̌]���������ς����Ă݂���A��ςȐ��i�Ȃ̂��킩�����B����������Ɏ�ɓ���āA�e�ՂɌ]���̊ώ@�����A�G�ɂł���K���������Ă��܂����̂��B

���̊������G�Ɍ���A����l�ɓ`���悢�̂����B

2012.09.20

�K�K���{�̈��B�̒��Q�Z���`���[�g���B

�K�K���{�Ƃ������̓n�G�̒��Ԃ����A�̂͑�^�̃J�̂悤���B���������A���傫���A���͍ג����B�r�͋����قǒ����B�Ⴄ�̂͌��킪�j�ł͂Ȃ��A�Ԃ��Ƃ��˂��o�Ă���B

�����͂̂�т肵�����̂ŁA���g��������B

�p����A3����B3�ɑ傫�����Ă݂��B���łɁA���ʂ���ɂ������g�̒��m�炸�̓���������B

�̂������邽�߂ɁA�G�o�Ƌr�̔������ȗ��������s���R�����������悤���B

���낢�뎎���Ă݂�̂��������낤�B

2012.09.15

�A�V�u�g�R�o�`�Ȃ̃L�A�V�u�g�R�o�`���낤�B�̒�0.6�Z���`���[�g���B

����Ŋۂ܂����Ƃ�������t�X�P�b�`�����B

���̃n�`�͓���݂ɂȂ����B�쓇��Y�������ō�����W���J�Â����Ƃ��̃|�X�^�[(����(�����N�悪�Ȃ��Ȃ�܂����B) )�����̃n�`�ŁA�����̃p�\�R���̕ǎ��ɂȂ��Ă��邩�炾�B

��r�̑ڐ߂������̂������ŏ������Ȃ��炷��������B��ѕ��������ł��킢�炵�����������邪�A����匂Ɋ���Ƃ������̂ŁA���͋��ɒu���Ȃ��z�������B

�O���i�̕\�ʂ��_���������Ŕ��ɕω�������B�_�����召�����ċ�������������B

�����̃��t�X�P�b�`�ł����������Ȃ��Ƃ����Ȃ����͗ʕs���Ŏ��s�����B����(�����N�悪�Ȃ��Ȃ�܂����B) �������������̂��B

2012.09.10

�V���͐V��ƓW�̍ŏI���������B���ɋ}���Ɠs���p�ق̑O�͂����Ȃ�ʕ��͋C�ł������B

�蕨�������A����Ȍ�`��������A�Ȃ��Ă����B

��`�����͂ސl�����͂͂��҂𒅂Ă������A�|�̎����ǂ߂��B�|��̊w���Ղ������B

��ɂ͌|��̑��Ɛ�������B�b���ƒS�����Ƃ̂��Ƃ������B

�����́A�ؑg�݂����ĐV������\��t�����̂ŏd���������A����FRP�Ȃ̂Ōy���������B

�G�̌�`�͏��q���S���ł����B�l���������������A�j�R�j�R�Ɗy�������ł���Ȃɏd�����Ȋ�����Ă��Ȃ������̂͗��R���������Ƃ����킯���B

�����ɏ�������q�̌�́A�F���V�j���̔�s�m�A�A�j���ɏo�Ă���悤�ȉ���Ȑ������A���X�ƃo���G�e�B�ɕx��ł��Č������\���������B�������͌|�吶�ł���B

2012.09.05

�g���{�ڂ̃����}�Ȃ̈�킾�낤�B�̒��W�Z���`���[�g���B

���N�̂U���ɏ隬������ʂ蔲�����Ƃ��A�ʘH�ɉ�������Ă����g���{���B

�ߒ��Ԃ�U��č����̏W�͂��Ȃ��̂ŁA�g���{����ɓ��邱�Ƃ͂܂��Ȃ��̂ōK�^�������B

�������A���̂ł͂Ȃ������B����������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邾���Ő����Ă����B

����͐����ݓn��A���̎Ȗ͗l���Y��Ɍ�����킯���B���͍�����Ō���e���Ȃ��B

���A�n�������قŃg���{�̓��ʓW������Ă��Đ�������B�W�{�A�ʐ^�A������A��G�A����͌^�ɁA�Ƃ�ڂ�f�ނɂ����l�X�ȕi���Ɛ��肾������ŁA�������炭�炵���B��Î҂̔M�ӂƓw�͂̓r���r�������邪�A��b�m���������̂ŏ����ł��Ȃ��킯���B

�Ƃ͂����������L���Ɏc�����B���������S�Ő��̒��̗l�q���A�W�{�Ƌ���͌^�Ō���̕��G�����������A�쓇��Y���̐�����́A���̒��ő̂����̎��Ɍ`�������l�q�������ɕ`�ʂ���Ă������A��s���̋r�̊i�[��Ԃ͎ʐ^�ł͌����������Ȃ��������A�G�ł͈ꔭ�ŕ��������B

�G�̗͂������邪�A�N�̊G�ł��Ƃ͂����Ȃ����낤�B���̐�����̍����Ȋώ@�ƕ`�悪���܂��Ă��邩��̂��ƂƎv����B

���Ȃ݂ɏ�̏����̊G�̓�������̋}���ŃX�P�b�`�������̂őe���Ȃ��̂��B�����Ƃ��A�����Ɍ��Ă�������`���Ă��A���Ԃ�`�Ԃ̒m���̂Ȃ��Ō���邱�ƂƁA������ƌ��Ă��\���͂̕s���łǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����Ƃ���Ŏ���ȓ��ɂ͈Ⴂ�Ȃ����B

2012.08.30

�n�`(����)�ڍL�����ڃn�o�`�Ȃ̈�킾�낤�B�̒��P�Z���`���[�g���B

�͍̂����A�����Z���F�ŕ����L���B�ɔ�яオ��ƁA�����ȍ��O�p����X�����H�����Ă���悤�Ɍ������B

����͑傫���Ĕ�яo���Ă邵�A�����̌�낪�|�`�ɃJ�[�u���Ă���B�w���̓ˋN���傫���B

���͑̂ɂ܂Ƃ����悤�ł���B

�����̓����Ńn�o�`�͊ԈႢ�Ȃ��B

�m���Ƃ��Đg�ɂ������A�������茩�����G�ŕ\���ł��Ă��Ȃ��͎̂c�O���B

2012.08.25

���̃n�`�ɂ悭���Ă���`�̂��̂́A�A�J�A�V�n���i�K�c�`�o�`�Ƃ��I�I�����c�`�o�`�����������A���ꂼ�ꉩ�F�̑т������ɂ������ɂ������āA�����ɂ����Ȃ����̃n�`�Ƃ͈Ⴄ�̂��킩�����B�������A�c�`�o�`�̈��͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�̒�2.2�Z���`���[�g���B

�ג����Ă��A���肵���ݏd�ȑ̌^�����A��r���Z���B�y���@��̂ɓK�����悤�ȑ�A�S�̌`�Ƃ����A�c�`�o�`�Ƃ͂悭���������̂��B

2012.08.20

��Ɏ����̊�������Ă������A���B���K�̐悪�ۂ��Ğ����łĂ����̂Ń��}�A���̈�킾�낤�B�̒�0.6�Z���`���[�g���B

���̓A���̌������̃V�[�Y���̂悤���B��������āA���𗎂Ƃ����瑃���ɗ�܂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ɁA�����Ԉ���ĂQ�K�Ȃǂ����낤�낵�Ă����̂��낤���B

�A���̋r�͂����Ă��X�}�[�g�ł���B�Ƃ��낪���̃A���͈���Ă����B

���߂�Ӑ߂̍��{�������ĕ��ׂ������B�т������ς��ł���B������ă~�c�o�`�̓����ł���B

���߂Č������ǂ�Ȑ��������Ă���̂��낤���B�����A���͒ʏ�̂悤�ł���̂��낤���ȂǂƁA���肽�����Ƃ͂ǂ�ǂ�łĂ���B

2012.08.15

��A�S�����h�������A�S�͂���قǂł��Ȃ������̂ōb��(����)�ڂ̃S�~���V�Ȃ��Ǝv���B�̒�1.0�Z���`���[�g���B

�b���͑S�g�������O���i�ŕ�������B���̂��Ǝv���Ă������A�_�炩����ނ�����B

�i���̓r���̃o���G�[�V�����ł��낤���B

�ォ�猩�Ă����Ƃ��ɂ́A�K���ςȊi�D�����Ă���ȂƂ������x�ŋ��������Ȃ��������A���̌������ł悭�悭����ƁA�����ۂ��Ƃ���͏_�炩���畆�ŁA�����ۂ��Ƃ��낪�������������ȊO���i�̂悤�������B

���̒��̕����͌����O���ɕی삳��Ă��Ȃ��ʗd�Ȍ`�����Ă���Ƃ����킯���B

2012.08.05

�s�H�Ȉ��F�̋a�����낤�듮������Ă���B

���𗎂Ƃ��������a�ł���B

���R�A�L���̗Y�a�����Ȃ��Ă͂ƒT������䂪�Ƃ̑��̖Ԍ˂ɂƂ܂��Ă����B

�̒�0.6�Z���`�قǂ̔����ۂ��������ג����č����X�}�[�g�Ȓ��ł���B�ǂ��݂Ă��I�ł��邪�A�������N�̌o���ŋa�Ƃ킩��悤�ɂȂ����B

���i�Ƃ͂����Ă����Ƒ�P���߂̍��̂������́B�j�ƕ��̊ԂɌ����镠�Ȑ߂��؋��ł���B

2012.07.30

�Q�N�Ԃ�̓s���p�قł̐V��ƓW�ł���B����͂X���P������ł��邪�A��W�p�̎B�e�ŁA����͂W���W���̔����Ƒ��������҂����Ȃ������A�P�R�O�������������ƕ`���āA�S�ʂ𔒂Ō`�m�ɕ`���グ��Ƃ���܂ł����B

���̒i�K�͎��Ԃ��������J�ꂪ���͂ƂȂ��Č�����̂ɂ����ۂ������Ă��炦��Ǝv�����A�����i���Ƃ͎v���Ă��炦�Ȃ����낤�B

���ꂩ��S�̂ɈÂ����Ă䂭�킯�����Ă��܂����������B�c�莞�Ԃ͂Ȃ����ȋ��|���ɏP���邪�O�i����݂̂ł���B

2012.07.25

�U���ɏo����ߏ��̊Ԓm�u���b�N�̏�������_�������Ă����B

�T�~�����炢�Ȃ̂ł悭�����Ȃ��̂����A���������������̂悤�ŁA�����̎p����͂�������Ă���悤�Ɍ������B

���������߂܂��Ď��̌������Ŋώ@����B

���߂̌`���炷��ƁA�J�~�L�����V�Ƃ��n���V���邢�̓e���g�E���V��������ȊO�͑S�R���Ă��Ȃ��B

�]�E���V�����̂Ӑ߂̌`������A�̂̂����̋���Ƃ��ג����Đ�[�������G�o���Ƃ��Ń]�E���V�̒��Ԃ̂悤�ȋC�����Ă����B

���̌`����]�E���V�ɂȂ����̂��A�]�E���V���炱�̌`�ɂȂ����̂������[�����̂����邪�A�Ƃ肠�������ꂩ��]�E���V�ɂȂ����Ǝv�����Ƃɂ��悤�B

2012.07.20

�������ʐ^�����̗̂��̊����ǂ��܂ŕ\�����Ă��邩�͒肩�ł͂Ȃ����A�j���������̂Ɗ��S�Ȃ��̂��r����ƌ����Ă�����̂�����̂ł͂Ȃ����B

��^�Ō��h���̂���X�^�E���l�C�X���i�W���E�W�P�C�\�E�j�̂��̂��������̂ŎB�e���Ă݂��B

�O�k�̌����ƁA���ɂ�����悤�ȏ\�������Ƃ�1:2���炢�̈Ⴂ�Ɍ�����B

�ւȂւȂ̔�⋭�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A������v�Ȕɂ���ɕ⋭�����Ƃ����Ƃ��납�B

(�I�����p�XFHA�A�������YFL40X)

2012.07.15

�n�G�i�o���j�ڂ̃~�Y�A�u�ȃ����~�Y�A�u�̂悤�����A�G�o�̑�Q�߂�����ƈقȂ��`�Ȃ̂ňႤ��ނ��낤�B�̒��P�Z���`���[�g���B�����̓���̓v���ł�����悤�Ȃ̂őf�l�͂���グ���B

�~�Y�A�u�Ȃ͐F���Y��Ȃ��̂�����悤���B�����͎��R�̒��ł͏ォ�猩��̂������̂��낤���A���̒��͗ڗ��F���ڗ��B

�������Ȃ���A�����猩��Ƃ����ł��Ȃ������B

����̓L���L���Ƌ�������ʼn₩�Ȃ��̂����A�ꏊ�ɂ�艩�F����܂ŐF�ς������Ă����B

���̐F������ł��܂��Ɩ����Ȃ��Ă��܂��B������A�ŗL�F�ł͂Ȃ�����̊i�q�ɂ����̊��ɂ��̂��낤�B

��ʂ͋����A�����͍L���Ƃ����킯���B

2012.07.05

�b���ڂ̃R���c�L���V�̈��B�̒�0.9�Z���`���[�g���B

�ג��������ȍ������Œn���Ȃ��̂����A�O���ƑO���̊Ԃ����G�Ȍ`�����Ă���̂��������Ǝv���B

�ߓ��A�_�ސ쌧�������̐��E�n�������َ�Â̎��R�ώ@��ɎQ���������A�w���҂ɐ�����Ƃ̐l�������B��Y�������Ƃ����T�C�g���J���Ă���Ƃ̂��ƂŁA�̂����Ă݂Ă̂������Ă��܂����B

�@�����Ƃ����������̒��̕ʖ��炵���B���̕W�{��̐���r�����̂��Ă������A�������ƕ߂炦��ꂽ�傫�ȍ\���ɐ����Ȕ��\�����`�����܂�Ă���Œ��ł��������f���炵���̈ꌾ�������B

�S���͈ꌩ�ɂ������B�������̂������ׂ��B