| トップ | 小世界を描く | 植物を描く | 都市を描く | 自然に描く | 真鶴スケッチ | デッサン | あ れ こ れ | 自 己 紹 介 | リンク |

あれこれ、日々に感じたことを書いていきます。

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 最新

2017.06.30

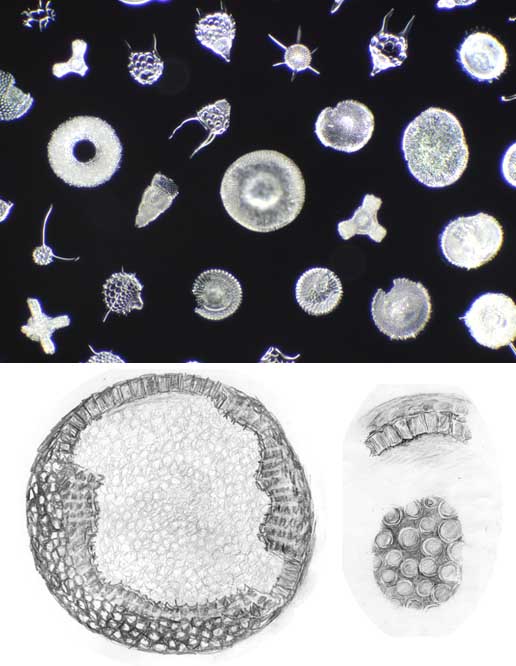

MWS放散虫プレパラート特注品J482の一部が今日の画像だ。

絵の素材にするつもりだが未知のものなのでイメージが湧かない。なので、お任せで作って頂いたものだ。

ただ完全な個体より壊れたものに興味があるのと、同額の予算ならより多く入るだろうと思ったので壊れた放散虫でお願いした。

届いたものを初めて見た時はクリスタルの輝きそのもので実に美しく引き込まれてしまった。しかも沢山並べられているので目移りし落ち着いた気持ちで見れない。初見の興奮状態である。

これからじっくり観察するには絵を描くのが一番だ。一番大きい球状のものから始めた。

上面がすっぽり欠けていて、壁面の厚さが分かる断面も2ヶ所ある。底部は右下の図だが丸い穴が不規則に並んでいる。全体にこの調子であいているのだろう。多孔の球体で単純な形態のように思えるが、いざ描いてみると微妙なところが多々ある手強いものだった。

2017.06.25

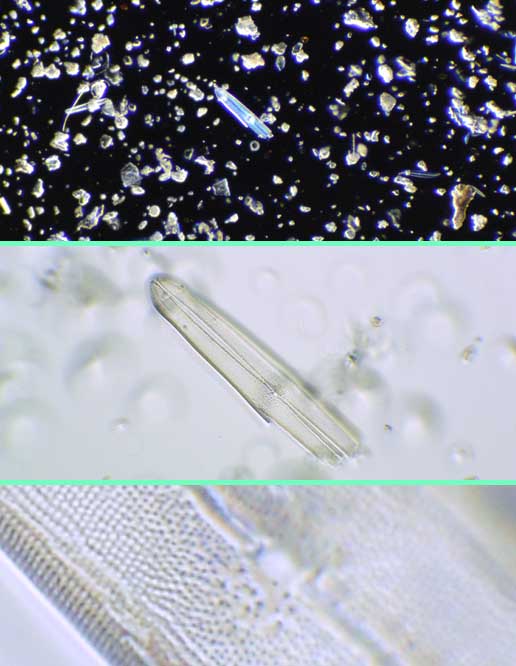

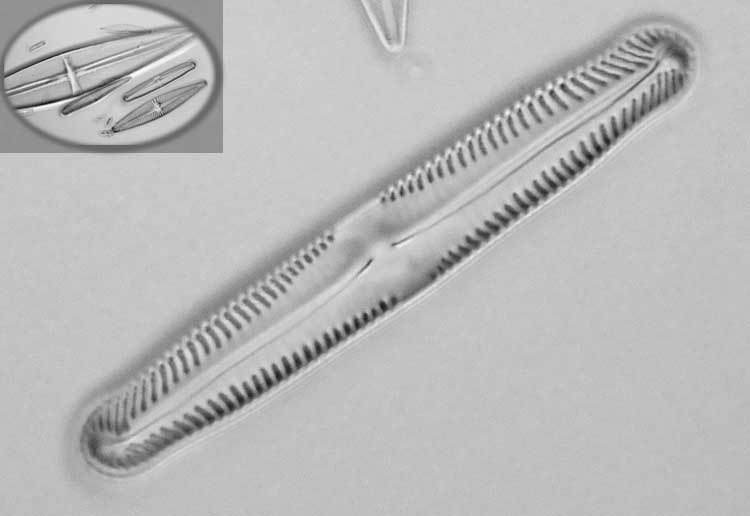

MWS珪藻プレパラートMZK_01(池 )からもうひとつ。ネイディウム(ハネフネケイソウ)だと思うが、片方がちぎれた奴だ。

対物10Xの暗視野ではブルーに光って綺麗なものだが、小惑星にさまよう宇宙船の残骸のようにも自分には見えるのだ。

中段の40Xではネイディウムの形がはっきりしてくる。しかし、ピントの合う範囲は狭い、かけら達はただの濃淡にしか過ぎない。

最下段はネイディウムの中央部であるが、上面の水平がとれていないので片側はピンぼけになる40Xの世界は微妙なものだ。

この壊れたネイディウムにはなぜか惹かれてしまう。中央部は丸く平滑な面になっているのだが、そこに点々と穴があいているのはたまらんなぁ。となるのだ。

2017.06.20

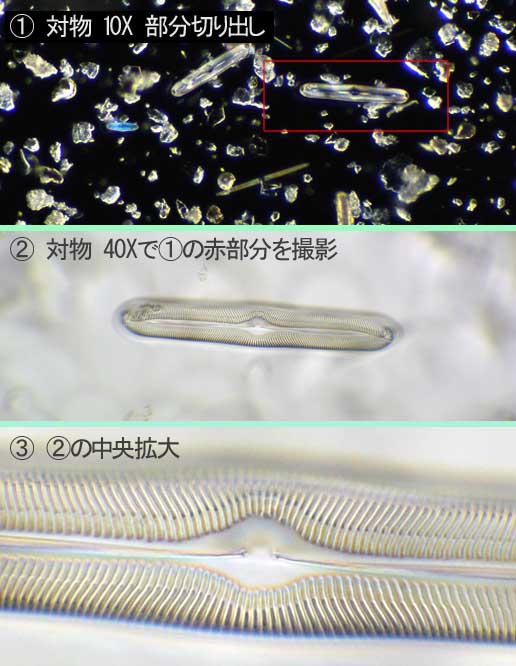

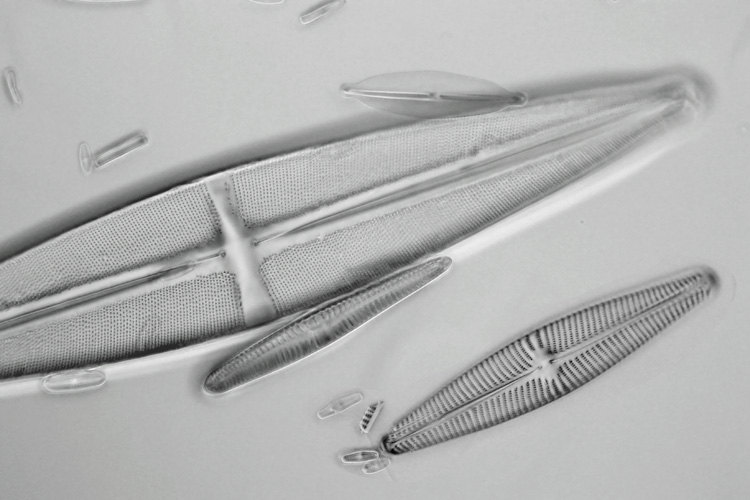

MWS珪藻プレパラートMZK_01(池 )は散らしのプレパラートでピンヌラニア(ハネケイソウ)が沢山はいっている。ただし、微少な鉱物の方がもっと多いという変わり種の奴だ。

①は対物レンズが10Xなので、どんな様子なのか分かってもらえると思うのだ。珪藻も鉱物もピントがでているので同じ面にあるように見えるが、実は2枚を合成したものだ。

珪藻は鉱物より上の面にあり、珪藻にピントを持ってくると鉱物はぼけているのだ。

②は40Xなので珪藻でさえピント位置はシビアになる。ましてや面のずれた鉱物は雲みたいにしか写らないわけだし、③までくると珪藻だけを楽しめる。

しかし、①のように石のかけらを掻き分けて数少ない珪藻を探し出すのも、なかなか楽しいものなのだ。

2017.06.15

一度発表した絵であるが加筆している最中だ。全体に暗色を薄く塗る。汚れて汚らしくなるが、これから明るくしていくと深みが出てくるし、ニュアンスも豊かになるわけだ。なので、良くなるはずなのだが絵の不思議はそうならないところにある。

もっと描けば良くなるが時間切れだ。などといって発表し、見た人からは、もう少し描けば良かったのになどといわれることが多かった。そんな作品を加筆して、確かに密度は上がったがそれだけのことだった、ちっとも良くならないのである。と痛い思いをしたことが何度もある。

それは、描くモチーフをどれだけ理解し身につけているかが全てなのだということではないかと思う。中途半端な理解しかしていなかったことの報いである。思いが足らないのである。絵って、デッサン力とか基礎の力がないと話にならないが、大事なのは表現への思いで、その思いが全てであるような気がするのだ。

だからこの絵はなんとかよくなってもらいたいのであるが・・・・・

2017.06.10

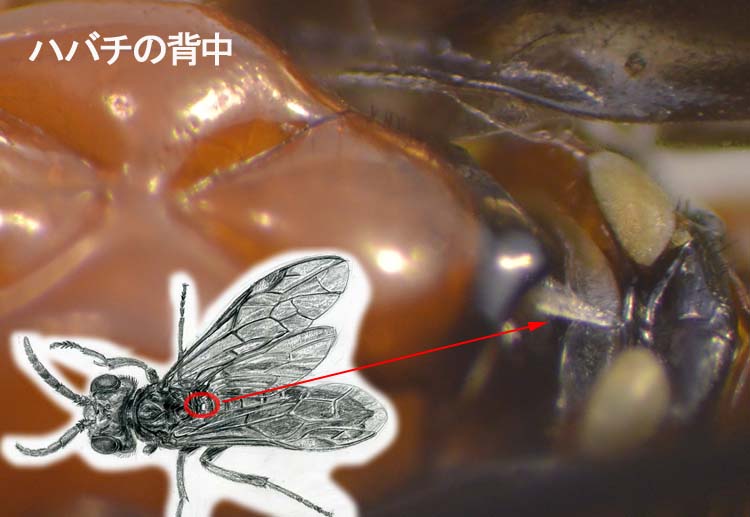

実体顕微鏡の楽しみのひとつが思いもかけない大発見をすることだ。ちと大げさな言い方だか気付いた時はそんな気分なのである。そんな例のひとつがこれだ。ハバチの胸部と腹部の合わせ目の所に半透明の管が通っている。

切れたら死につながるものを露出するなんてあり得ないのではないかと思うのだが、体の上面には血管、下面には神経が通っているのが昆虫なので、どう考えても血管としか思えないのだ。

2017.06.05

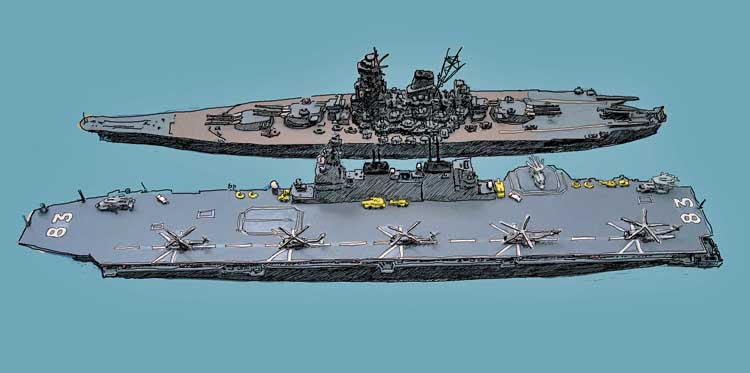

軍艦模型を再開してから制作記のサイトをよく覗くようになっているのだが、護衛艦いずも制作記で戦艦大和と並べたものを見つけて、いずもって大和と同じぐらいでかいんだと驚いた。

無論巨砲で殴り合いする装甲の厚い鋼鉄の固まりのような大和と、ヘリコプター搭載艦のいずもでは排水量は基準でいずも 19、500トン、大和 64、000トンと大違いではあるのだが。

その記事では「「いずも」のスペックを物の本などで見ていると、海上自衛隊初めての「守ってもらう艦」ではないか?と思う。」「これでは「いずも」が配備された護衛隊群は他の群より苦労が多いのではないか?」とあった。ヘリコプターは沢山詰めて運用も素晴らしいのだろうが自衛の武器がほとんど無いようだ。

護衛艦の整備計画がどのように立案され決定されていくのか知らないが、専守防衛の枠からずれた艦艇なのだろうか、護衛艦隊も普通の艦隊に変貌中なのであろうか、などと妄想が湧き上がってきたのであった。

図は1/700の模型を並べた画像を、船以外を消して輪郭線を加筆したものです。

2017.05.30

アカカミキリ、アオカミキリの完成だ。6月7日から13日開催の上野都美術館第71回職美展に出品する。

29回展からの付き合いなので歳を重ねたものだ。若い人の補充が無いので、いまや老人の会になってしまっているが、当時の仲間で今も出している人は多い。皆、頭は白くなったり薄くなったりしているが、お互い顔を合わすと若い時の気分になる。妙な気もするが、いつまでも若いのだと有りがたい気もするのだ。

2017.05.25

22日のことだが、琴ヶ浜に赤潮が吹き寄せられていた、上段の写真の右側は波よけの石が積まれていて、ここは浪のない静かな場所なのだが、この写真の前後は浪が直接当たる普通の海岸になっている。波の打ち寄せるところにはなかったが写真左側の汀だけが幅1メートル弱の赤い帯になっていたのだ。

夜になって見に行ったが先客もいたし、あとから来た人もいた。昼間に赤潮を見ていて夜光虫の光を見に来たに違いない。とは言え、なにもしないと海面には光ったものはないので、汀に降りて棒でかき回して見ている。ぱっーと光ってすぐに消えていく。はかないものだ。

長い棒を持っていかなかったので、カメラから離れてかき回し戻って撮影では弱い光しか撮れない。中段のぼやっとした物がやっとだった。

それで、石を投げ込んだのが下の写真だ。

露出は変えていないが綺麗な明るい光になったのが実感できる写真がやっと撮れたのだ。

2017.05.20

前回は背側だったが、今回は腹側の彫刻だ。頭部は昔懐かし洗濯板のようだが、ここのところは頭を曲げると胸の中に入っていく。

胸部と腹部は棘毛の根っこが丸く窪んでいて、腹部の方が大きい。どちらも大作りでサッパリしたものだ。

2017.05.15

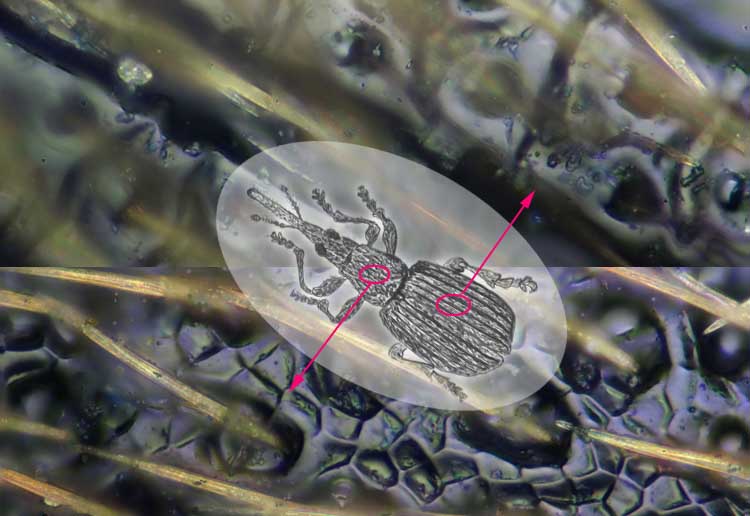

湯河原の千歳川を散歩して町中のケーキ屋でお茶を飲んだ。窓際のカウンターでノンビリと公園で子供達が遊んでいるのを眺めていたのだが、眼をカウンターに落としたら黒点がクローズアップ状態になった。

それが今日のゾウムシだ。体長0.25センチメートル。昆虫好きで無いと気がつかなかっただろう。

こんなチビ助でも金属顕微鏡にかかると複雑な模様を見せてくれる。

上段が上翅の表面、下段が胸部の表面だ。上翅には縦溝が沢山あり、そこにも白い長毛がある。写真ではオレンジががった半透明に見えるが、ここまで拡大したためだ。外骨格の彫刻も場所によって随分違う。何か意味のあることだろうが面白いものだ。

2017.05.10

現在進行中の絵2枚だ。F25は803×652ミリメートルの大きさだから、まあまあ大きい。その画面一杯にカミキリの顔面を描いてるのだから変な絵には間違いない。

左は一歩進んでいて、右のように全面塗りつぶしたものを白おこししたところだ。もう一度塗りつぶしと白おこしを繰り返すと暗部の深みがでてくる。それに左は赤、右は青の彩色をして、アカカミキリ、アオカミキリの完成だ。まだまだ先は長い。

2017.05.05

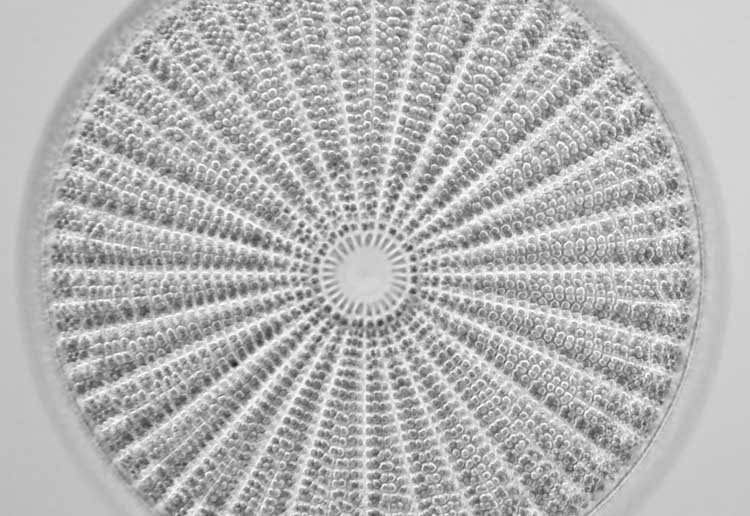

MSWのJシリーズから、アラクノイディスクス(クモノスケイソウ)だ。これは円心目を代表する珪藻の王様だろう。大きくてゴージャスな構造だ。

テングサに害をなすらしいが、付いているのが分かった上でよくよく見ると、赤い茎にポチッと黒っぽい点になっているのが見て取れる。珪藻は小さすぎて目視で確認できないのが普通だが、クモノスケイソウはテングサをじっと見ていると発見できるかもしれないという珪藻にしては巨大な種類だ。まあ、ただの点にしか過ぎないのではあるが。

2017.04.30

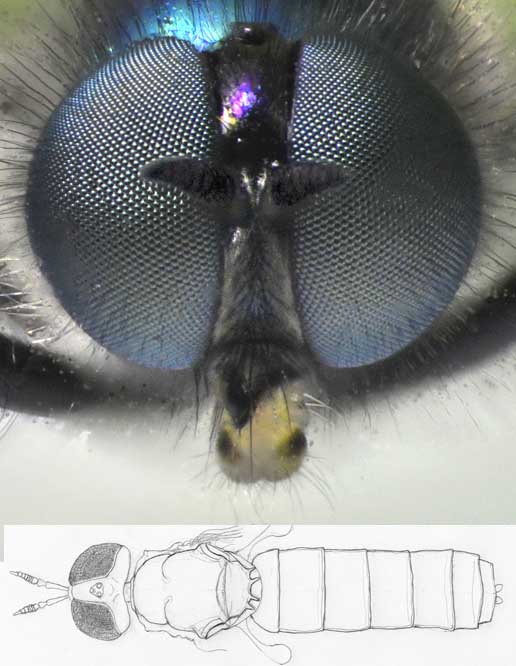

エゾホソルリミズアブと言うものらしい。触覚も入れれば0.8センチメートルぐらいのハエの仲間だ。全体は金属光沢の暗碧色で、胸部が明るく瑠璃色に輝く目だつハエだ。

カブトムシなど大きくてよく識られたものは別にして、ほとんどの昆虫は見る角度で印象が大きく異なるので、このハエの顔面を見せられて 「どんな姿かを思い浮かべよ」と言われても困惑する人ばかりだろう。

下図は上から見たところだが、ハエには珍しくやや長く逆ハの字型に伸ばした触覚を持ち、姿は細長くスマートなものだ。これに、模様のある茶っぽい翅と、特に後脚が太くて長い6本脚がつく。

一見簡単な線画であっという間に描いたのだろうと言われそうだが、これで半日仕事だ。

胸部の翅のつけ根あたりは変化に富んでいて見極めるのが難しいし、それでも描かなくてはいけないし、描いては消しの繰り返しで消しゴムのあとだらけになるわけだ。

2017.04.25

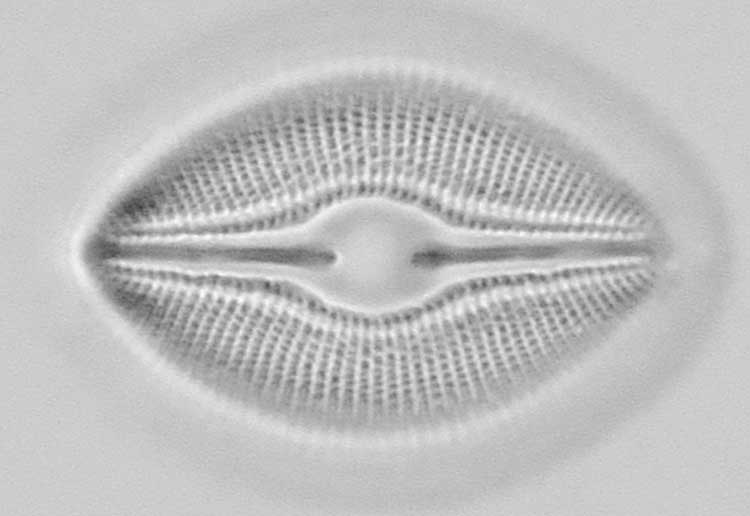

MSWのJシリーズから、ディプロネイス(マユケイソウ)だ。

かれこれ十年ほども前になろうか、生物顕微鏡に興味を持ちネットをあれこれ探して、この珪藻がトップにある「珪藻の輝き」を見つけた。タイトル通りの輝きに満ちた美しいものだった。それから生物顕微鏡と珪藻の世界に入りこんだので懐かしい珪藻だ。

ディプロネイスは散らしのプレパラートでも無いことはないが、欠けたり傾いていたりで、この画像のようにはいかないものだ。Jシリーズの有り難いところは何の苦労もなく美しい姿を拝めてしまうことだ。そして、慎重にピント合わせをすると気持ちが晴れ晴れして来るというわけだ。情けないのはお手本の輝きが再現できないのよね。とため息が出るところだ。

2017.04.20

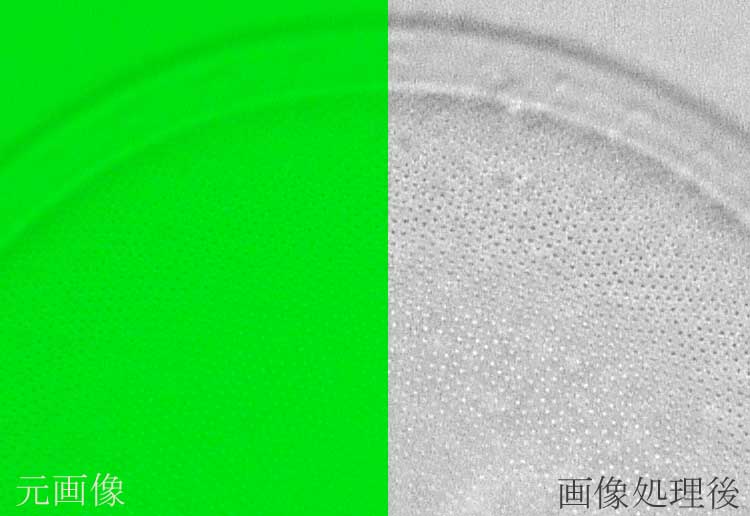

MSW本日の画像で、見た目何も見えない低コントラストの検体を画像処理で観察可能にする例が出ていた。感銘を受けたので猿真似したわけだ。

Jシリーズの中心目であるが、元画像でもなんとか胞紋が見えているので、程度の低い猿真似なのだが、この下にもっと小さい中心目があって、胞紋が見えない。これこそ良い例なのだが、胞紋はどうにも見えてこない。見えるのは細かい濃淡ばかりで、これはレンズとかコンデンサとかの汚れかもしれないし、クリアに観察する難しさを思い知らされる結果になったのだ。

MSWてほんとにすごいよね。と言うことだ。

2017.04.15

喜多川歌麿の「画本虫撰(えほんむしえらみ)」模写の第二弾だ。

馬追虫 夜夜は馬おひむしのねにぞなく 君に心のはづなのばして 唐衣橘洲(からごろもきっしゅう)

むかで ねがはくは君がつばきにとけどけと とけてねぶとの薬ともがな 鹿都辺真顔(しかつめのまがお)

原本に書き込まれた狂歌を省いているので、右の余白は小さくなっているし、寸法をとって模写しているわけでもないので模写もどきである。輪郭線(厳密に言えば歌麿の線をもとにした彫り師の線なのだが)を写していると艶めかしい線だと実感できる。和紙に筆で描く線は素晴らしい。

2017.04.10

コハナバチの1種だろうが、0.7センチ位のものを標本化して多数撮影し深度合成したものだ。

ハチの外骨格は丈夫だから原型を留めやすいものの腹部は縮こまってくる。これはあまり縮まなくて、なんとか元の形を想像できる。翅も跳ね上がって始末に困るが、なんとか押さえ込めた。脚もそれらしい形で固定できたし、大アゴを思い切り広げたところは大満足だ。

というわけで、小生にとっては珍しく整形成功のハチ君であったのだ。

2017.04.05

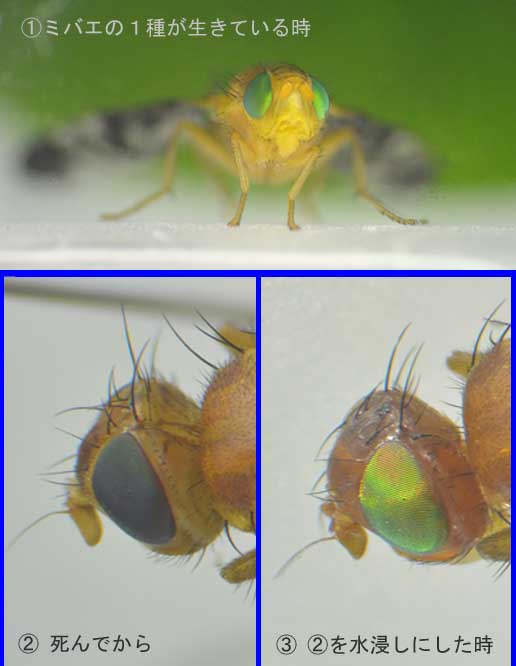

このハエは肉眼では、明るい色をした体に白黒の模様がある翅のハエだくらいにしか見えない。それでも、翅を大きくハの字に開いて模様付きなので、「あっミバエだ。」となる。

実体で見たら複眼が緑色だった。体色も明るい黄色でカラフルなハエだが、閉じ込めた小箱の中を歩き回っていて、他のハエのように飛び回ることはなく動きは緩慢だ。柑橘類などに寄生する人間にとっては大害虫だが、獲物を狩るのではないからノンビリした虫に違いない。

カラフルな色合いも死んでしまえば無くなる。これは、複眼表面や外骨格に色はなく内部の器官や体液の影響ではないかと思われたので水浸しにしてみた。

複眼は輝きこそ無いが緑色になった。複眼の極小さい間隔のせいだと思うが、光学の知識が無いのでそう思うだけだ。確かなことではない。

2017.03.30

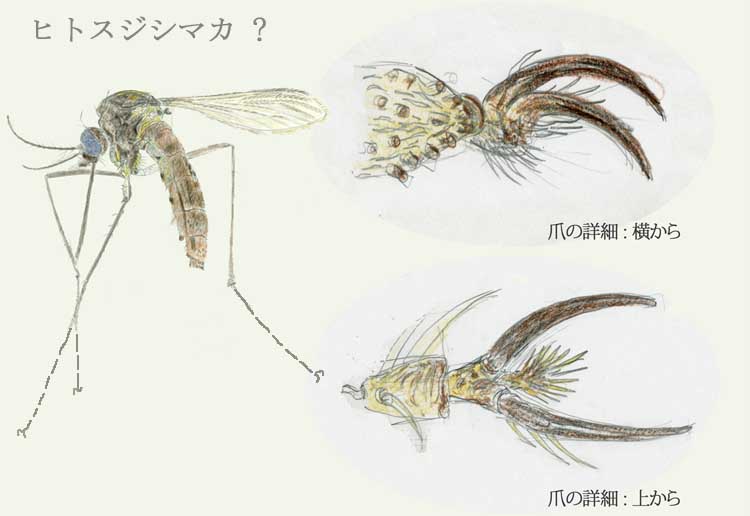

ハエ(双翅)目でも、ハエとカでは体の形状は随分違う。だいぶ前に描いた絵だが脚先の違いが分かる奴を探したのが今回の画像だ。

カの特徴は細長い体に長い脚ではないかと思う。軽やかな体と長い脚で、ちょっとした場所でもそっと止まり歩いたりしない。飛んで離れてはすぐ止まり、飛んで離れてはすぐ止まりの繰り返しだ。

ハエの褥盤にあたるものは1個しかないし、形状もシンプルだ。ハエは爪をあまり使っているようには見えなかったが、カはちょっとした凸凹を爪と中央のブラシを上手に使って止まっているようにも思えるが、どうなのであろうか。

2017.03.25

昆虫画の王道は植物と絡み合わせたものだろう。このように描ければ小生も一人前だが、残念なことに小生のオリジナルではなく、喜多川歌麿の「画本虫撰(えほんむしえらみ)」のいち頁を模写したものだ。

蜂 こはごはにとる蜂のすのあなにえや うましをとめをみつのあぢはひ 尻焼猿人(しりやけのさるんど)

毛虫 毛をふいてきずやもとめんさしつけて きみがあたりにはひかかりなば 四方赤良(よもあから)

の狂歌が左端に縦書きで書いてある。江戸の爛熟した町人文化であるが、蜂の描写は実によく観察してある。頭、胸、腹の区別、脚は6本、触覚は2本は当たり前としても、前翅と後翅の形の違いも描き分けてあるし、大アゴもしっかり描かれていた。

2017.03.20

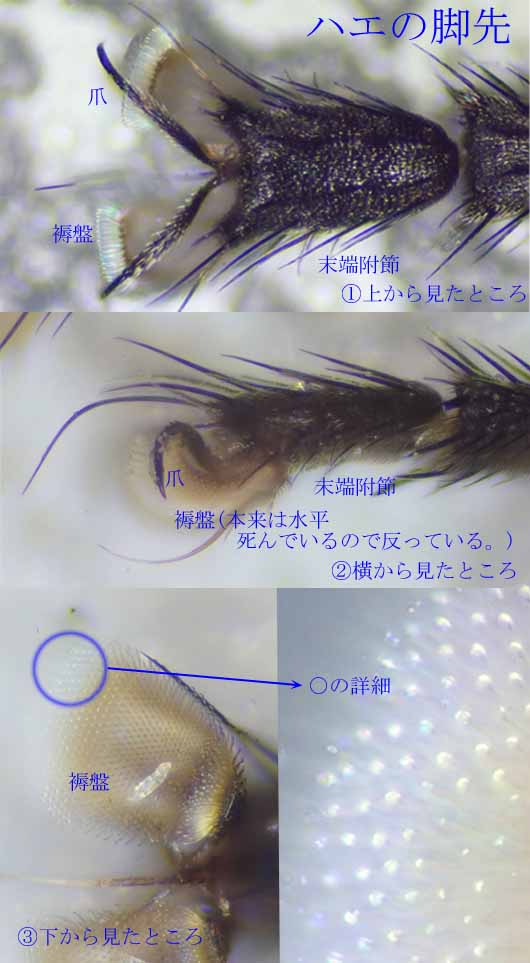

ハエの脚先は5節の附節からなっているが、その先端は①の画像のように末端附節に爪と褥盤が付いている。

爪は引っかける役割だろうがハエはあまり使っているようには見えなくて、二股に分かれた褥盤を止まりたいところの表面に付けて止まるのがほとんどのようだ。

ひっくり返ろうが、垂直だろうがお構いなしの優れものの仕組みだ。

②の画像は横から見たところで褥盤は丸まっているが、生きてる時はピンと真っ直ぐになる。なので①の画像で感じる広さよりももっとひろい大きなものだ。

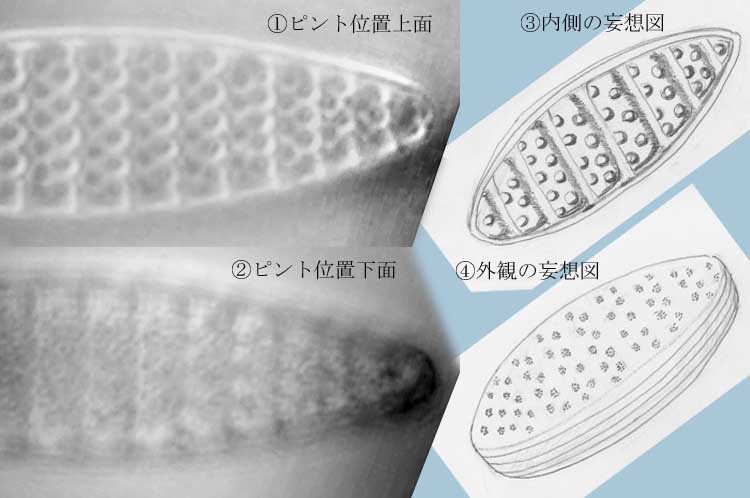

この褥盤は薄い板状のものに多数の細棒が埋め込まれている形になっている。この細棒をさらによく見ると先端が吸盤状になっているようだ。

この先端の形状がどこにでも止まれる秘密だと思っているのだが、説明できる能力もないし、解説したものを見たことがないのでお手上げなのであるが、あらゆるところに付いたり離れたり出来る優れものを持っている昆虫は素晴らしい生き物だと感嘆させられるのだ。

2017.03.15

MWS珪藻プレパラートACC_01(南極 )に入っているなんだかわからない珪藻だ。ウェッブカメラで照明も不手際だったようだ。なので、お粗末な画像なのだが気になる珪藻なので紹介したい。

ナビクラ(フナガタケイソウ)の格好をしているのだが中央の縦溝が無いし、でかい穴が互い違いに並んでいるのも初めて見る珪藻だった。ピントをずらすともやもやとした正体不明君になる。南極のプレパラートには沢山入っているのでごく普通のものなのは間違いない。

MWSにお世話になり始めの頃買ったプレパラートで、当時はどんな形か想像も出来なかったが、今ではなんとか思い浮かべられる。とはいっても、確信はないので妄想図だ。

2017.03.10

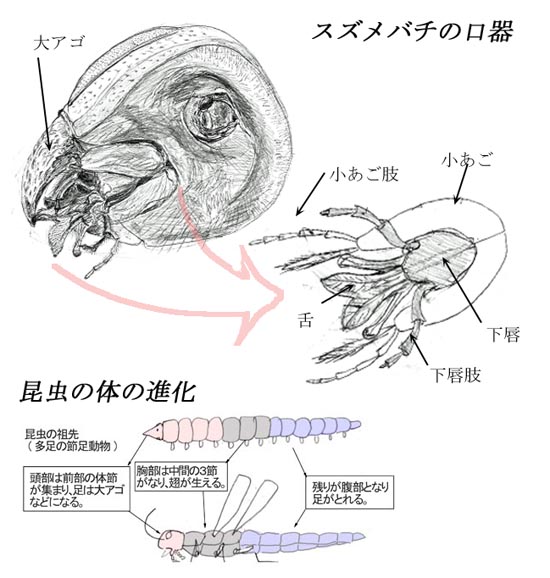

昆虫の口器は正面から見ると大アゴが立派だが、その後ろにごちゃごちゃと付いている。上図はスズメバチ頭部を裏側から見たものだがこれでは何が何だか分からないので整理したのが次の図だ。

小アゴと下唇があって、それぞれに肢が付いている。舌は咽頭が形を変えているようだ。ここから食物が体内に取り込まれると思うがいまいち見切れていない。

ところで、6億年以上前でしょうけど、節足動物の起源は、水底の泥中で体を上下にくねらせて採餌していた多細胞動物らしい。上下に筋肉が付いて、左右に扁平化して突出部を生じ、それが付属肢になり、この付属肢が口器、歩肢、外部生殖器、さらにその他の器官が発達して節足動物の基本形が出来た。なので、大アゴは左右の噛み合わせになっている。

一方、左右にくねらせていたものは左右に筋肉が付き上下に扁平化して脊椎動物になり歯は上下の噛み合わせになったという説を読んだが、はたしてどんなものであろうか。口の噛み合わせが上下と左右の区別があるなぞ考えもしなかったが確かに違っているし、その起源が遙か昔動物の形を採りはじめた頃にあったなどとは夢のある話だと思うのだった。

2017.03.05

ハチ(膜翅)目細腰亜目スズメバチ科モンスズメバチのようだ。体長2.5センチメートル。

昨年10月31日に玄関先のシャリンバイに来たのを捕まえたもの。撮影は11月1日だ。

メモと撮影データで以上のことは確かだが、具体的なことはサッパリ記憶の彼方に行ってしまった。

複眼に模様が入っているので完全に死んだのではないだろうけど、脚を曲げているので動けなくなっているのも確かだ。

死にかけというところか。

当時の状況が思い出せないのでムズムズした気分になってしまった。

2017.03.01

3月6日から新作家春季展が始まる。その出品作だ。

暗部はたっぷり乾性油を含ませないと時と共に割れてくる。

滴れてくるぐらいの油だったので水平にして一日置いたところだ。

何回も塗り重ねているが、前に塗った部分が油を吸っているのだろう。もう油の光沢が引き始めている。

油絵の具の扱いは無造作にしてもそれなりの絵は出来る。しかしその性質を生かし切った使い方は難しいものなのだ。

乾性油の割合をもっと早く高めるべきだったのが今になって出ているのだ。

2017.02.25

甲虫目(鞘翅類)多食亜目(カブトムシ類)ハムシ上科カミキリムシ科フトカミキリ亜科ナガゴマフカミキリだろうか。

体長2センチメートル。

2014年6月19日の日付でバラバラにして保存したもの。

頭だけの撮影で胴体はなし。触覚の片方は取れているし、いい加減なものだが、前の二つのカミキリの大アゴが閉じていて分かりづらいので、こんな具合になるのですよと言う見本だ。

交通信号でもないが赤青黄色の色違いでもあるし。

2017.02.20

甲虫目(鞘翅類)多食亜目(カブトムシ類)ハムシ上科カミキリムシ科カミキリ亜科ゴマフカミキリフトカミキリ亜科ゴマダラカミキリ。体長2.5センチメートル。

この顔つきがカミキリだよね。と言われそうだが、青黒い体に白色の斑をまとったおなじみのゴマフカミキリゴマダラカミキリだ。

5年前に捕まえた個体だが、点刻が見えているのに棘毛がないのがかなりある。草臥れた個体なのかなあ、などと暢気に考えるが綺麗な完全個体を得るには努力が必要だ。散歩の途中で幸運にも見つかったなどという態度では夢の又夢だ。

ところで、幼虫は蜜柑の幹を食い荒らす大害虫だそうだが、それは人間から見たもので、弱ってきた木の寿命を縮めて自然界の物質循環を円滑にしているのだ。とも考えられないだろうか。自然界は持ちつ持たれつなのだから。

2017.02.15

甲虫目(鞘翅類)多食亜目(カブトムシ類)ハムシ上科カミキリムシ科カミキリ亜科フトカミキリ亜科ホシベニカミキリか?体長2.5センチメートル。

小生のコレクションではめずらしく大きくて見栄えのするものだ。全身真っ赤(腹は黒いが)で黒班がある。

外骨格は黒で、その上にほとんどが赤い毛で黒い毛も少し生えているというわけだ。

大アゴを開くと少しは迫力のある顔つきになるだろうが、なんともかわいらしい表情をしたカミキリである。

去年の五月に捕まえた虫で、幼虫は楠とかタブノキにつくらしい。捕まえた近くにタブノキがあるからそこから出てきたのかも知れない。

2017.02.10

少年時代は軍艦模型を作っていた。木製キットを加工して水に浮かべたりしたものだ。そのうちにプラモデルで1/700の洋上モデルが発売になった。60年ぶりとまでは言えないが特型駆逐艦初雪1680トン、二等駆逐艦樅770トンの二隻を組み立てたのが今日の画像だ。

昭和の帝国海軍は太平洋を渡ってくる米国艦隊と戦艦同士で殴り合いをする艦隊決戦を基本戦略としていた。数で劣っているので駆逐艦の水雷部隊が先行し夜戦の魚雷攻撃による低減作戦で互角の勝負をするため猛訓練に明け暮れたそうだ。

ところが真珠湾の奇襲攻撃であっさり基本戦略を捨て去ってしまった。艦隊決戦はなくなり駆逐艦の本来の出番はなく艦隊や輸送船団の護衛に明け暮れ、ソロモン諸島では輸送船代わりにも使われてしまった。

敵艦に魚雷を一発も撃つことなく航空機の犠牲になった乗組員はどんな思いだったのだろうかと、魚雷発射管を取り付ける時ふと思ったのだった。

2017.02.05

ここのところ珪藻の画像を白黒で紹介しているが、実は緑色LEDで検鏡している。なので、MWS珪藻プレパラートASK_01(池)のナビクラを中心としたワンカットだが、こんな具合に見えている。部分縮小しているが、色合いとかコントラストとかの修正は何もしていないオリジナルの画像だ。

池は珪藻にとって居心地がいいのか、大小取り混ぜて種類も多いし、ASK_01は楽しいプレパラートだ。

ところで、このナビクラは条線はメリハリがあるが胞紋を見せてくれない。本家は軽々と見せてくれるのだが分家はいつまでたっても足踏みが続いているものの今回はわずかに手がかりを掴んだのだ。

それが灰色の四角で囲んだところだ。等倍切り出してコントラストをうんとあげてある。ラクビーボールのような形の列が注意深く見ると見えてこないだろうか。

2017.01.30

海の珪藻スケレトネマの題名で16回隗展に出品した。2016.12.30に始めた頃の画像を出して、完成しても見た印象はあまり変わらないように思う。と書いたが実際そうなったようだ。

隗展は会員の健康問題で今回で終了となった。初めは東京で開催していたが、船橋市民ギャラリーに変わって長く続いた。真鶴から船橋へ行くのはしんどかったが、得難い連中なので少しも苦にならなかったので終了するのは残念である。とはいえ、人生の仕舞い時が迫っている年代でもあるし、潮時かも知れないと思うことにしたのだ。

2017.01.25

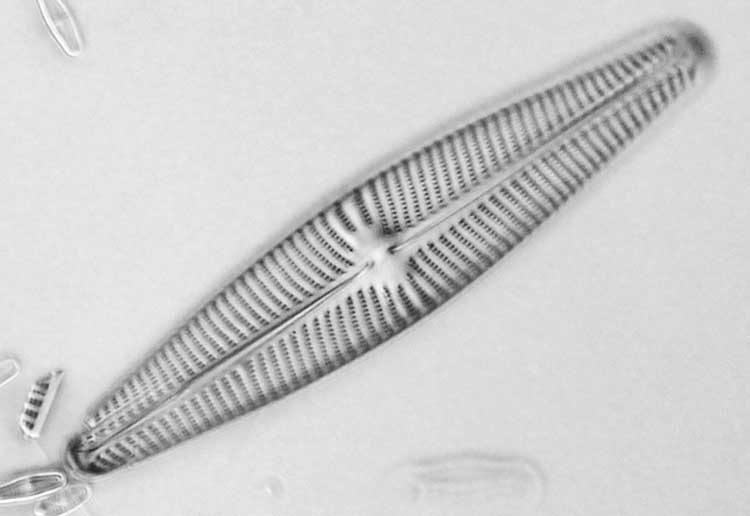

好きな珪藻ついでにMWS珪藻プレパラートBKK_02(沼 )からもう一つ、ピンヌラニア(ハネケイソウ)をご紹介しよう。軍艦に例えれば駆逐艦ぐらいで、前々回のナビクラからさらにひとまわり小さい。

ピンヌラニアのなかでも小さくて見栄えも今ひとつとは思うが、中央部に向かって平滑面が広がっていく様に魅力を感じてしまうのだ。地味でも一寸変わったところのあるのが好きみたいだ。

ところで、本家の画像は珪藻が輝いているのだが、小生のは遺憾ながらそうならない。解像度にも差があるし、道半ばにしてなお遠しだ。

2017.01.20

スタウロネイス(ジュウジケイソウ)とナビクラ(フナガタケイソウ)は、大艦巨砲時代の戦艦と軽巡洋艦ぐらいの違いはある。写真はスタウロネイスのあるショットに前回載せたナビクラを合成したものだが、これを見てもらうと納得して頂けると思うのだ。

それにしてもスタウロネイスは珪藻の王様ですね。MWSの奥氏はこの珪藻を見てこの世界にのめり込んだと書かれたように記憶しているがむべなるかなである。一方、小生は軽巡洋艦のナビクラの方によりひかれてしまう変な人なのであった。

2017.01.15

MWS珪藻プレパラートBKK_02(沼 )に入っているナビクラ(フナガタケイソウ)の1種だ。大きさが0.08ミリメートルくらいで0.2ミリメートルもあるような大型のスタウロネイス(ジュウジケイソウ)に較べると地味な珪藻だがお気に入りの奴だ。

大きさは72から89マイクロメートルの4個を調べたが、条線が10マイクロメートルあたり7本、胞紋が20個が3ヶ、21個が1ヶだった。この細長い形の胞紋が整然と並んでいて初めボーとしているのがピントが合ってくるとだんだん見えてきて、ついにはっきり見分けられると何ともいえず心地良いのだ。

種によって胞紋の間隔は一定だそうだが計測してみると確かにそうなる。単細胞生物が水中のケイ素と酸素を使ってこのような精緻なものを作れるのは不思議なものだが、胞紋の大きさとその周りの珪酸の大きさが一定の設計図があって、それで組み立てられているのだろうなどと想像するのも又楽しである。

2017.01.10

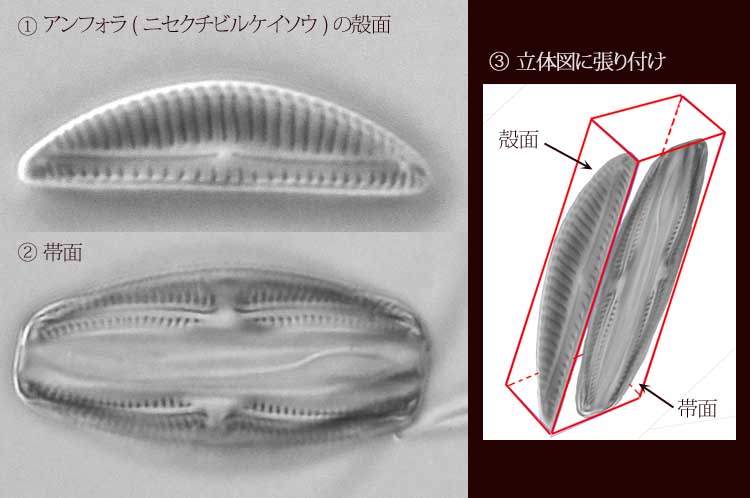

MWS珪藻プレパラートBKK_02(沼 )を見ていると①とか②のようなのが少数だが入っている。初めは全く別物と思っていたが、②が3つに別れて外側が①のような気もしてきたものだ。

調べると、アンフォラ(ニセクチビルケイソウ)の殻面と帯面なのが分かったが、立体の姿が想像出来なかったので③の赤線で立方体を作って張り付けてみたが益々分からなくなってしまった。 ①も②も平面ではなく相当な曲面で出来ているのは確かだが、それ以上は突っ込めなくなってしまったのだ。・・・無念。

②の条線中央附近に胞紋が見えないが①は見えている。見えないのを探したが見つけられなかった。異なる種かもしれないし、最悪①はクチビルケイソウの可能性もあるので、悩ましいが見当違いでもないのだ。

2017.01.05

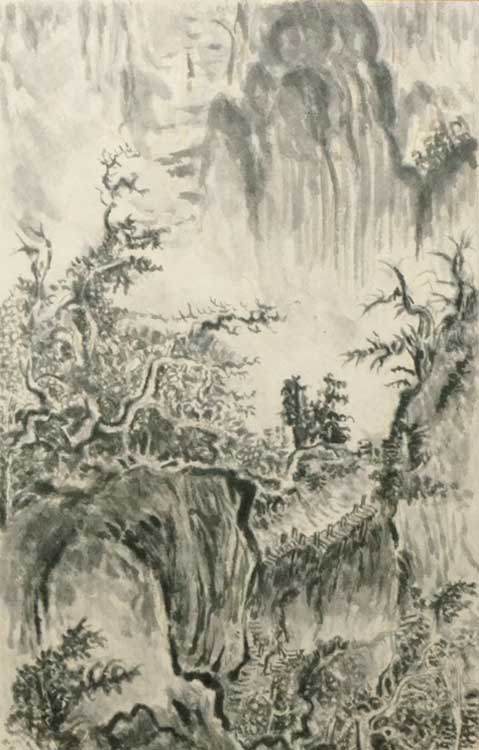

今年の年賀状に使ったもの。燕文貴の「江山楼観図」の部分模写をした。

燕文貴は北宋前期の宮廷画家。日本で言えば藤原氏全盛の平安時代の人だ。

「江山楼観図」は大阪市立美術館阿部コレクションで高さ31.3センチ長さ160.5センチの右に江水、左に深山を配し、地勢風物の変化を味わう長大な巻物だ。

巻頭の漁村から江に沿い山肌を巡り延々と道が続く、そこには集落があり遠くには楼閣がある。また人が生活し旅をしている。模写した場面は巻末に近い所で、ここにはまだ桟道があるが人はいない。そして、この左は人跡途絶えた深山を流れ落ちる滝と川面で画面は終わる。

千年ほど前の作品なので原本かどうか疑わしいとしても燕文貴の画風を確かめられる貴重なものらしい。

模写は藁色の和紙に薄墨を塗り重ねておこなった。塗り重ねることで、ボーとしたものがだんだん形になってくるのだが、描きながら古雅という言葉が浮かんできた。模写をしていると岩の重々しさや木々の生き生きとした茂り具合、それらを包み込む空間の清清しさが感じられ、このとおりの実景はないかも知れないが、良く自然を観察して、古代人の感じた実景そのものに昇華しているのだろうと思ったのだ。

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 最新

| トップ | 小世界を描く | 植物を描く | 都市を描く | 自然に描く | 真鶴スケッチ | デッサン | あ れ こ れ | 自 己 紹 介 | リンク |

このページのトップへ

このページのトップへ

2017.12.30

今年の締めはMWS放散虫プレパラートJ482だ。

対物レンズ10Xでの撮影で視野が広い。一つ一つを独立で撮影できるギリギリの間隔ではないだろうか。4Xで撮るとさらに広く写りびっしり感がでてくるのでそんな感じはしないのだが、この画像を見ていると絶妙な間の開け方だなと思う。

12月末はMWSのJシリーズ発売が年中行事になっている。今年はバルバドス放散虫特集で24日20時からだった。その日は体調悪く翌日の確認になってしまったが、ほぼ完売であった。顕微鏡を熱心に覗くのはマイナーな趣味だろう。研究者を入れても限られた狭い世界ではないかと思うが、毎年あっという間に勝負が付いているので支持層が厚いことが分かる。ちなみに小生は何回も参加していると思われるかもしれないが1回しか参加していないのだ。たいして 貢献してないわけだ。

2017.12.25

このハエは0.3センチほどの極小さいもので、なんというのかさっぱりである。20日に捕まえてまだ生きている。15日に捕獲したのも元気だ。水分を欠かさないようにすればハエはかなり生き延びる。ぺちゃんこになった腹がたちまち膨れあがって元気回復するが、ここで遅すぎると水を飲む力がなくなり昇天するみたいだ。

一方16日に捕まえたハチは2日で駄目になった。このハエとハチの違いは沢山経験を積み重ねているので間違いなくある。ハエはハチより生き残る力を良く多く持っているに違いないのだ。

2017.12.20

キアシキノコバエと言うのかもしれない。体長0.3センチメートル。極小さいので目だたないが良くいる虫だ。乾燥すると縮こまって姿がわからなくなるので水飴で固め、それを暗視野の生物顕微鏡で見たものが今日の画像だ。

失敗続きのすえにこの標本が出来た。何故そうなったか、ちんぷんかんぷんだが脚の気管が透けて見える。これを見た人はそうはいないはずだ。

2017.12.15

冬でも何かいるかと玄関先のカラーを見るとこのハエがいた。5mmぐらいの細長い虫でちょっと見はハチのようでもあるが長い触覚が無いのでハエとなる。餌にありつけなかったのか腹が潰れていたので砂糖水を与えたら、ゴクゴクと飲んでパンパンに膨れた。その後は体のお手入れである。盛んに脚を振り回す。写真は翅のお手入れ中だ。しかし変なハエで腹の第一節が狩り蜂にあるような妙な形になっているし二節とのつなぎ目は透明だ。毛も少ない。前脚の腿節は中央が太くてそこに棘があって脚先の汚れ落としに使っていた。複眼の上半分は色が黒かった。

2017.12.10

9日で個展は終了した。一週間はあっという間に過ぎる。今回は、一日ダウンして休んでしまった。その時に来場された方には申し訳ないことをしてしまった。

加齢で体力が落ちているところに、楽しい絵で賑やかにお話しできる絵ならともかく、描いている本人もよく分からない頭をひねる絵なので、見て頂くのにあれこれ気苦労をしてしまうセイだろう。それでも来て下さる方々には大感謝である。

2017.12.05

4日から銀座7丁目のギャラリー惣で個展だ。6回目になるから良くやったものだ。分かりにくい絵を見に来て下さる人に感謝である。

飾り付けは画廊主の方にお世話になった。並べ方で印象が変わるので神経を使うのだが、等間隔で並べるのではなく広狭を付けてリズム感を感じられるような並び方をされて、9点のこぢんまりした展示でもピリッとした緊張感が生まれたように感じた。さすがプロと感心したのだ。来られた方もそう感じて頂ければ幸いである。

2017.11.30

去年の9月に捕まえた泥蜂の1種。セグロチビドロバチと言うのかもしれない。上段は生きているが下段は標本化したもの。穴を見つけてその中に青虫などを溜め込み産卵して泥で封をする狩り蜂だそうだ。穴は竹筒が多いそうであるが今の日本では普通にあるとは言えなくなっている。見つけられなければ臨機応変で処置しているのだろう。

高校生の頃、ファーブル昆虫記で、どうして青虫が腐らないで餌になるのか疑問を持ち、麻痺させているのを発見する下りを興奮して読んでいるのが、じじいの記憶の底からでてきた。よほど強い印象だったのだろう。

2017.11.25

真鶴は箱根の山麓だが山を見上げても箱根山塊がどこでも見えるわけではない。このような単なる丘になってしまうところも沢山ある。この絵は樹木の描き分けみたようなもので、その変化と根のはっている山の斜面を感じさせれば成功なのだが、感じて頂けますでしょうか。

2017.11.20

12月の第一週にギャラリー惣で個展をする。今制作中の放散虫二枚だ。P12だからたいして大きくないが、こんな感じで並べたいと思っている。他の作品は、ここ2年で描きためてきた珪藻たちである。珪藻は2009年から描いているので9年目になる。いろいろ変化しているので今度の個展は到着点がどうなっているかの確認みたいなものである。

放散虫は珪藻同様、微生物であるが随分異なる形をしている。珪藻たちの絵の中でどう見えるか楽しみだ。

2017.11.15

模型作りも4艦目になった。ピットロード社の駆逐艦睦月だ。ネットには1/700のスケール模型作りのサイトが沢山あってすごい人達がいる。一方の旗頭は精密さにこだわってエッチングパーツでてんこ盛りに細部を表現している。初めは圧倒されたが1/700のスケールで無理なところはオーバースケールになるので実艦の再現より模型的真実の再現になっているようだ。デジタルの細部がしっかり写った鮮明な写真を見続けているとそんな気になった。もう一方は実艦らしさにこだわっている人達で、正確なシルエットに細部がどこまで加わるかで個性がでてくるようだ。いずれにしても実艦は改造が繰り返されているので年月の設定と考証をしっかりして制作されているのが一番の驚きだった。

ピットロードの製品は細部の表現に特徴があるらしい。賑やかで楽しいのだろう。価格も他社に比べてかなり高い設定のようだ。睦月は洋上型とフルハルモデルどちらでも制作できるようになっていた。欲張って両方出来るようにしたのが今日の画像だ。

ところで注意書きに「対象年齢15歳以上」となっていた。「模型作りは小学校からやるモン」が小生の年代では常識だったと思うのだが、部品が細かく数が多いので苦情がくるのを恐れたのであろうか。面白い注意書きだ。

2017.11.10

MWS放散虫プレパラートJ482からの画像を続けているが、沢山封入されているプレパラートなので一年続けても困らないくらいある。なのでついつい取り上げてしまうのだ。

撮影した画像を深度合成し、元画像と比較しながらパソコン上でじっくり見るのも興味深いものだ。円錐形だと思っていたが四角錐が正しいように思えてきた。

2017.11.05

相も変わらずのMWS放散虫プレパラートJ482からの放散虫だ。9月30日に取り上げたのと同じ種類ではあろうが、90度回転した画像かもしれない。

中心の真柱から周りへの腕は三方向だけで、一方向は伸ばしていない。今回の画像はその伸ばしていない方向がしっかり写っている訳だ。そうだとすると、前回妙な気分になったのも解決できる。

今回はCombineZPで上下2段階で深度合成し、その結果を手作業で1枚にした。手作業よりは早くできた。

2017.10.30

MWS放散虫プレパラートJ482から、40X NA=0.95の対物レンズで輪帯照明で撮影し深度合成したものだ。9月30日に取り上げたのと同じ種類ではあろうが、それよりがっちりしているようだ。切り取り、貼り付けとさんざんいじくり回しているので科学的な画像ではないが、どんな形かを見極める材料である。

照明法は正しくいろんな収差も小さく取れているのかどうかの判断も付かない人なので、専門家から見れば、「はてな」の世界ではあろうが1種の絵と思って見てもらえばよろしいのです。

2017.10.25

23日は台風一過で上天気になった。真鶴岬付け根の琴ヶ浜で写生する。空は晴れ渡っているが風は強く不穏な気配がある。海岸沿いに遊歩道が整備されているが、夜半の荒波に流木の破片、ペットボトルなどのゴミ、握り拳大から人間の頭ほどの石も打ち上げられているところがあった。

ここは、対岸に丹沢山塊が聳えて気持ちの良いところだ。中央の三角が大山、左に三ノ頭、塔ノ岳、蛭ヶ岳、と続き大室山で終わる。足元は大磯丘陵が低く連なり右端は大磯の高麗山だ。わずかしか描かれていないが左は箱根山地である。この場に立つと相模湾を抱いて箱根から三浦半島の方まで一望できる晴れ晴れとした場所であるが、この絵はその一部を切り取っただけなのである。

2017.10.20

第24回新作家展の出品作だ。「漂う」と題した。公募団体の作品は強いものが多いので、このような弱々しいものは埋没してしまう。そうならないような強靱さをだせる人もあり、そのようになりたいと願ってもいるのだが・・・・・・

2017.10.15

これも放散虫。いろんな奴がいると言うことだ。

明視野での背景と暗視野とのそれとでは感じがかなり異なる。暗視野だと暗黒の闇に包まれて放散虫が輝くが、明視野だと清潔な盤上に横たわっているように見えるものが多いようだ。面白いものである。

2017.10.10

9日から銀座洋協ホールで「生誕100周年記念絵画展川上尉平」が始まった。お嬢様の強い意志で開催されたそうだが何のお手伝いもしないままに拝見しに行った。

思い返せば40年ほど前の洋協ホールで弟子共が集まって、先生の遺作展を開いた。弟子といっても職場サークルで指導を受けていた者達で費用は奥様が出して下さったので労力を出しただけではあったが。

今、先生の大きい代表作は故郷の熊本市現代美術館の所蔵になっている。今回の絵画展はお嬢様の手元にある油彩画、水彩画、デッサンで構成されているので、50号は1枚だけで、3号から30号と小ぶりではあったが、風景画、静物画、水彩画のコーナーと区画された中にずらりと並べられていて見応えがあった。本物は画集とは違う。本物を沢山見れて幸せな時間だった。

奥は家族のコーナーになっていた。左手で描かれ最後の春陽展出品作になった奥様の肖像画や、先生の若い時と病院での自画像があり、当然お子様達のもある。また、春陽展に出品された家族像の下絵もあり、ジンとなってしまった。

左の画像はサークルの先輩が先生と写生旅行に行き制作過程を記録したものだ。上段が途中で下段が完成図である。大づかみに捉えて細部が加わってゆくのがよく分かる。

2017.10.05

前回に続くMWS放散虫プレパラートJ482から手作業で深度合成したものだ。経験を積んできているで多少の進歩はあるはずなのだが、どうもビリッとしない。それが悔しいが簡単ではないと言うことだ。

形は、つののある四角錐で胴が張っているというものではないだろうか。つるりとした表面のように見えるが、わずかに中央上端に見えてる棘は実際には全体にあるものの、写しきれなかったようである。巨大化した物を手で強く握ると棘が当たって結構痛いのではないだろうか。

2017.09.30

MWS放散虫プレパラートJ482から、40X NA=0.95の対物レンズで輪帯照明で撮影し深度合成したものだ。手作業でも上手くいきそうな感じだったが、そう甘くはなかったのだ。

球ではなく角の取れた立方体だと思う。中に一本棒が貫通しているが、表に出ている物とつながっているような、いないような。ピントをずらしながら何とか分からないかと目を凝らすのだが。ついに分からない。そんなときは電子顕微鏡が欲しくなる瞬間だ。

2017.09.25

MWS放散虫プレパラートJ482から、40X NA=0.95の対物レンズで輪帯照明したものだ。

上段が深度合成した物で半分以上壊れているから断面の様子がよく分かる。しかし、立っている曲面の部分は説得力がないし、中央に突起があるものの細いし根元もよく分からなくて不自然さばかり際立つ。

なので不満足な結果なのだが苦労はしている。経過報告程度だが今の実力はこんなものなのだ。

それだけではお粗末なので、ImageJでスケールを入れて殻の大きさと厚みを計測してみた。

直径220μmに対して厚み17μm位だから、体に対して8%程度の骨格になる。かなり厚い種類だ。

殻は珪酸で出来てるので比重は2前後はあるのではないか、海中の生物だから重しを抱いているようなものだ。海中の酸素を取り入れて気泡を作れば浮き沈みが自在になる。

体の頑丈さのために殻は厚いような気がしてたが、そればかりではないような気がしてきた。

2017.09.20

動画からの画像だが繊毛虫のブレファリスマというらしい。体長100マイクロメートル位でミドリゾウリムシに体当たりなどされていた。少し凹んでいるのが当てられたところだ。前進後退自由自在で身をよじったり縦になったりユックリと動き続けている。。周りには小型の原生動物も沢山いるが、ちっとも食べようとしない。見えていないが細菌類を食べているのかなとも思う。口の周りの繊毛を慌ただしく動かし続けていたのだから。

2017.09.15

ただ放散虫とだけしか言えないがMWSのプレパラートをひたすら観察して形を追いかける作業だ。深度合成を使えば立体像に迫れるはずなのだが、なかなか旨くいかないのが現実だ。そんな中でも、これは旨くいった方だ。かなり球に近いと思うがどうだろうか。

2017.09.10

新作家展が10月に迫ってきている。去年は現代絵画風にしたので今年もそのように目指したのであるが、思いとは裏腹にボーとしたものになりそうだ。

形を正確に写すには元図に縦横の線を入れ、キャンバスにも同じ線を入れればよい。区画を多くすればするほどより正確に写せる。区画線を直接描かずに周りの木枠から格子状に糸を張れば、描き進めても格子は残る。

しかし、この絵はそうしなかった。一つ一つの物の大きさと散らばり具合がこの絵の眼目だろう。機械の目と人間の目は異なる。何らかの感情が入り込み歪んで見ているはずなのだ。だから自分の感覚だけを頼りに緊張してこの位置に筆を置いていったのだ。その意気込みで、形のはっきりした僅かな物と多くの陰影が互いに緊張感を持って漂っているようになれば成功と言えると思うのだが。

2017.09.05

水鉢の極小さい藻をからげて観察して動画に撮ったことがあるが、ミドリゾウリムシが採餌をしているような所があった。赤矢印の丸いのが餌でそこにミドリゾウリムシが黄色矢印の巡でユックリ近づいて飲み込んだ様に見えた。撮影した時には全く気がつかなかったので、さらに中に入ったのかはわからないし、ぱくっと勢い良く飲み込んだわけでないので単に重なっただけかもしれないが、灰色枠の大口を開けたような奴の映像もあるし、先端に大口があってもおかしくない気もする。前々回に放散虫の大口を想像したのもこんな事例があったからなのだ。

2017.08.30

昆虫のスケッチもしばらくサボっているし真鶴のスケッチも久しくしていないが珪藻の作品作りばかりではデッサン力に陰りが出てくる。それで反省して真鶴港を見下ろす場所からパステルでスケッチした。自宅は住宅地にあるので、周りは家が多く自然に囲まれた感じにはならないが、こんな景色はすぐ近くにあるのである。夏も終わり遠くが霞む、けだるい午後の感じを写し取れればよいのだが。無理だよなぁで終わったのだ。

2017.08.25

放散虫は体を包む細胞膜の他に核などを包む中嚢があるそうだ。小生の高校時代は細胞の説明など簡単なものだったが、今は「生物図録」なるビジュアルなものがある。教科書の補助に使っているのかもしれないが、細胞についても今時の高校生は大変だねと思えるくらい記載は多い。

「生物図録」や「ずかんプランクトン」などを使って放散虫の内部構造を想像してみたのが今日の画像だ。3っ目の骨格に核を入れて、2っ目の骨格に中嚢を持ってきて小胞体やゴルジ体をその中に入れてみた。

突起が沢山あるが、動き回るのになにか必要だし「ずかんプランクトン」の図や生態写真を見るとあっても良さそうなので入れてみた。前回の図に較べると賑々しくなった。単細胞とは言え内容豊富だ。しかも、描いていないものもまだあるし実物はぎっちり沢山のものが詰まっているのだろう。

2017.08.20

前回の放散虫の下側は欠けているような気がしたのであるが、キチンとしたのはこれだろうというのがあった。

放散虫は海洋生の単細胞動物だそうだ、古生代から棲息して珪酸質の骨格は海底に降り積もり厚い地層となって今に残る。チャートとか言う固い地層だ。それを薬品で溶かして放散虫の殻だけを取り出し電子顕微鏡で確かめると年代測定が出来るというのだから科学の進歩はたいしたものだ。

生態はよく分かっていないそうだが、動物プランクトンだから珪藻と違い餌をとらなくてはいけない。大口だとかなり大きい餌でも食べられるわけだ。それで考えたのが右の図だ。骨格の周りに細胞膜を巡らし、核は三重円の中に鎮座して、反対側に口を開けてるわけだ。

いけないことではあるが素人の勝手な想像を披露したのだから、勿論、信用してはいけない。

この検体は骨格の厚さがよく分かる。すごくしっかりしていて相当もまれても平気だろう。しかも、内円ほど薄くなっている。毎度のことながら生き物の素晴らしさである。

2017.08.15

これもMWS放散虫プレパラートJ482から、40X NA=0.65の対物レンズで暗視野撮影したものだ。

顕微鏡は不思議な世界で内部が見えたりする。深度合成を使って表面を取り除けたような絵も作れるわけだ。

上段は全体像だ。小さめの穴が満遍なく空いているが壊れて欠けているところもあるし、棘もいくつかある。

中段は真ん中辺まで取り去ったものだ。さすがに内部は鮮明ではないものの三重構造なのがよくわかる。

下段は二番目の内球表面が分かるようにしたものだ。鮮明さはないが表層よりもかなり大きな穴が空いているのが分かる。

面倒ではあるが、手作業で深度合成した。時間はかかるし根気もいるが、放散虫の内部構造が身に沁みてくるような気もした。

2017.08.10

MWS放散虫プレパラートJ482から、40X NA=0.65の対物レンズで暗視野撮影したものだ。インチキ深度合成だから、よく見るとつじつまが合わないのだがご容赦願おう。

プレパラート発注仕様は壊れたものでなのだが、完品も入れていますのでご承知下さいとのことであったが、この画像はそうだろう。へそ曲がりの人でもこういうものを見せられると、やっぱり嬉しいよね。となるのだ。

2017.08.05

ヤブ蚊の毛は取れやすい。捕まえた翌日には②のように胸の後ろがすっかりなくなってしまった。狭いところに閉じ込めているので背中を壁にこすりつけてしまうのだろう。

毛も針状の棘毛と団扇型の鱗片がある。大きさも形も様々だ。網羅しているわけではないが、いくつかを生物顕微鏡で確認したのが③、④だ。透過光なので色の違いは現れないが、団扇のように骨があり面そのものは非常に薄いようだ。

2017.07.30

ヤブ蚊の季節だが、この頃は多くないような気がする。庭に出ると沢山噛まれてかゆくてたまらん状態だったはずだが、そんなに多く噛まれないし、たまらんと言うほどでもない。

今日の画像は、腕に止まったところを御用にした奴だ。背中の両脇にも白鱗片があるのでヒトスジシマカではなくミスジシマカではないだろうか。

体に触れることなく御用にしたから鱗片も無事で綺麗な個体だ。

ハエもカも全身毛に覆われているのだが、ハエは直毛で小さいが、カは鱗片状だ。それも幅の広いのや狭いのやいろいろで隙間もなく覆われている。しかも取れやすい。何故違うのか疑問なのだが全然解決しない。何事によらず昆虫の体の仕組みに合理的な理由は必ずあるはずなのだが。

2017.07.25

ピントをずらした4枚を切り貼りした模擬深度合成だ。40枚をソフトで深度合成したが汚らしくなってしまったので使うのを諦めて手作業に挑戦したわけだ。なんとなくそれらしく見えるのではなかろうか。

下半分が欠損している個体で、上面はやや平な面を持ち、両脇は丸いという個体ではないかと思うが、見極めるのは難しい。ピントの移り具合から判断すると上面は窪んでいないのだが、この画像を見るとどう見てもヘッコンデいるよね。となる。

対物レンズ40Xの世界は頭を捻るばかりだ。

2017.07.20

MWS放散虫プレパラートJ482はとにかく沢山封入されているから、球状の放散虫で内部に入れ子の小球を持っているのでもいろんな状態が分かるようになっている。

上段のは、ほとんど完品ではないかと思えるもので、表面の穴の空き具合がよく分かる。中央部がやや黒ずんでいるのは中に小球があるためだ。

下段は表面がかなり壊れていて中の小球と支柱の様子がはっきり分かる奴だ。

この二つは隣り合わせに並べられていて、にくいですねえと言うわけだ。

入手してから一ヶ月近くなって、当初の興奮状態は納まってきている。やっと落ち着いて見れるようになってきたようだ。

2017.07.15

前回の10X画像の左下にある球状の放散虫だ。球状とはいっても前回のものとは大分違う。内部に小球はないし、開口の穴の大きさはかなり大きい。なにより突起がある。

上段は深度合成したものなので、角というか棘といおうか突起物が全体に取り巻いているのが分かる。

下段は深度合成なしの一枚物だ。ほんのわずかな範囲しかピントはこない。

ここには載せないが裏側もしっかりあった。完全に丸いままのものに違いないだろう。大きな開口が向かい合うように2つ存在し、その周りを小さな開口が取り巻き、離れるに従って大きな開口になっていく様に見えた。そして、全体の棘。

全体像が掴みやすい大づかみな構造をもっている放散虫だと感じられたが、部分の欠けたものよりは完品なればこそのことだろう。また、中心になる開口も横を向いているのも意味があるようだ。個体の選定から置く向きまでMWSの配慮には深いものがあると思うのだ。

2017.07.10

MWS放散虫プレパラートJ482を偏斜照明で撮影したものだ。暗視野とは違ってキラキラ感はなくなるものの穏やかな柔らかみのある味わい深いものだった。

上段は10Xで撮影したもので、右下の球状の放散虫を40Xで撮影したのが下段になる。3枚を合成したのでこのように一度に見えるわけではないが、球体の中にもう一つ球があるのがはっきり分かる。

かなり壊れているのものの、かろうじて中のものも残ったラッキーな個体だ。

支柱も残っているかと探せば左下に3本それらしいのが見えるし、黒く潰れているのも何本か見える。

素晴らしい。壊れていればこその絵である。

そしてキチンと正面を向いているのは何ともいえない気持ちよさがある。

目にも見えないような微細な放散虫を自在に取り扱い、しかも、動かすことなしに封入する。プロなればこその仕事だが、良くこんなものが作れると唸るばかりだ。

2017.07.05

⑨の中程になるが2011.07.15に絵にしたのを載せている。ハエ(双翅)目短角亜目アシナガバエ科ヒゲアシナガバエ亜科マダラホソアシナガバエというらしい。体長0.6センチメートル。となっているが、この写真のは0.8センチメートルぐらいある。前は名前まで書いたが同定の難しさも知らず暢気なことであった。

この時期よく見かける。今朝3匹ばかりカラーの葉を飛び回っていたのを捕まえようとしたが旨くゆかず手こずったが、飛び去ることをしないのでやっとのことで捕まえた。普通のハエは何回か失敗するとどっかに行ってしまうが、アシナガバエはなかなか去ろうとしないようだ。機敏さに自信があるのか、危険をあまり感じないのか妙な気分である。

しかし、アブラムシ、アザミウマ、ダニなどが餌だそうで獰猛な種類なのは間違いがない。