| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

�@���ꂱ��A���X�Ɋ��������Ƃ������Ă����܂��B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

2015.12.30

觓W�̍�i�������������i��ł���B

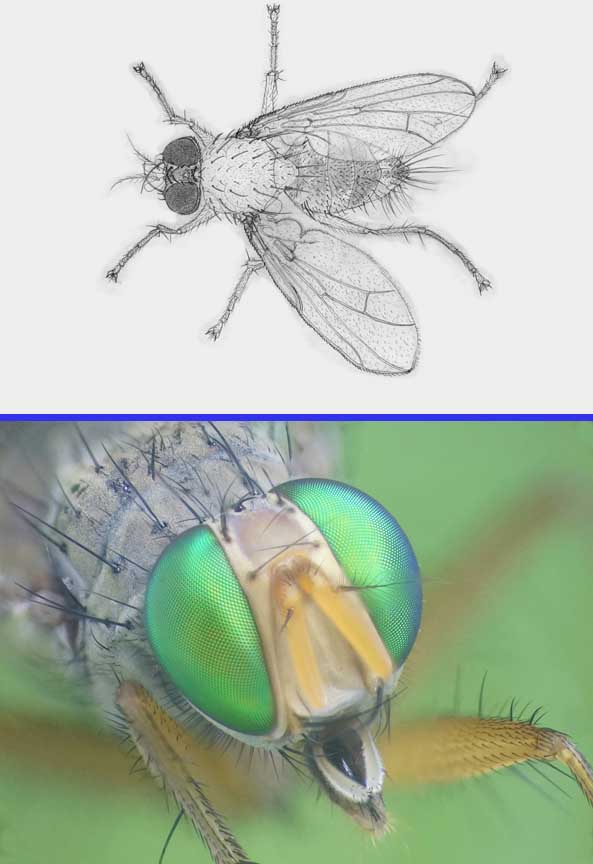

���x�̍�i�͌��̗͂��������̂��W�X�Ɛi��ł��āA�G�̋�̈����ƕM�����̗͂��S�Ă̂悤�ȋC���ŕ`���Ă���B

���`�[�t��MWS�̉����̍�������̂ł���A���@���̂��̂��Œ肵�����̂ł����Ă������̍�i�Ƃ��Đ��������Ƃ������݊���������̂������Ȃ��̂��A�܂�͊G�̋��M�ŃL�����o�X�ɓh�����Z�ʂ��Ǝv���̂��B

2015.12.25

��C�Ƃ�12���ɕ߂܂������́B

�~�ł������Ƃ��Ēg�����Ȃ�ƍ������p������킷�B

��͑̒��O�D�Q�T�Z���`���[�g���̃n���O���o�G�̂P�킾�낤���A���N�����������ɕ߂܂��Ă���B�����Y���O�������R�o�G�œ����ɓ���������̂ŋ��N�Ɠ����̂��o�Ă����ȂƎv���ĕ߂܂����炻���������B

���̂̓q���o�`��1��݂�����0.8�Z���`���[�g���B�V�炾�����N�����������ɏo�Ă����̂��낤�B

���Ⴊ�Z�̋�������Ŕ������n�`���B��̂�����Ԃ����F�̋��������A�����̂Ƃ�������������Ă���B

���̃n�`�͌�r�̕��߂��Ƃ�Ă���B�����ʂĂ��̂ő̂̈ꕔ���������Ă���̂́A�ǂ����������Ă����˂���J����ƌ��������Ȃ���̂����A���̃n�`�̂悤�ɛz����������̂悤���Y�킳�ł����Ȃُ͈̂�ȋC������B���̎�̂��̂����̂���悭���邵�����C�ɂȂ�Ƃ��낾�B

2015.12.20

�Ȃɂ��ɏ�������߂̃n�G��߂܂������̕�������Ă����B

�����ƌ��������ł���B

�������炷��ƃn�i�o�G��1��݂��������A���ׂĂ������炸���܂��B�c�O�B�̒�0.6�Z���`���[�g���B

�ʐ^�ł͑S�ė������F�ɕω�����Ƃ��������B���̓�������̂������낤���A�������������̂����܂�ς��Ȃ��B

���̔������͐����Ă�������̂͂��Ȃ����̂��B�����Ŗ��x�̍�������Ƒ̉t�ƂŌ��̊����N�����Ă���̂��낤�B����ő̉t���ł܂��Ă��܂��Ɗ��F�͖����Ȃ��ČŗL�F�̂����̒����ۂ����̂ɂȂ�B

�X�P�b�`�����̊m��܂ōs���Ȃ��Ă��������t�����炢�̊����̌`�𑨂�����悤����Ă���̂����A�ǂ��������Ȃ̂����Ȃ��Ȃ��߂Ȃ����̂��B

2015.12.15

��i���̂��߂Ɍ]���v���p���[�g��`���āA�������Ǝv���Ƃ�����B�e����킯�������̊G�̏ꍇ�͐^�̃��C�����̏��^�ł��B�肽���ĎB�e�������̂߂Ă��邤���ɊG�ɕ`�������Ȃ����B�����ĊG�ɂ��Ă���킯���B

�����������Ƃ͂悭����B�\���Ă�邱�Ƃ����A�Ȃɂ��ɂ�������Ƃ̂ق����ӊO�ɐS���������̂ɂ��܂�Ă���̂��낤�B

�n�߂����肾�����N�ꌎ��觓W�p�ł���B

2015.12.10

�L�m�R�o�G�̂P��݂������B�̒���Z���`���[�g���B

�ג����̂Ƌr�ʼn�݂�����������͐j��ł͂Ȃ��B���Â����ĂȂɂ����z���^�C�v�ŁA�h���ċz�����̂ł͂Ȃ��B

�̒���Z���`���[�g���͂��邪�A�ׂ��̂Ȃ̂Ŗڂ����Ȃ����V�����悭��������B

���̃X�P�b�`�Ǝʐ^�͕ʂ̌̂ł͂��邪���ׂĂ݂�ƍl����������B

���͊G�̕����킸���ɌX���Ă��邹���Ő����������Ⴄ�B

���|�͎p�𐮂���Ƃ��ɗ͂��|���ĂԂ��Ă��܂����̂����A�ʐ^�����Ēׂ������������B

���̎ʐ^�͐����Ă���Ƃ��ɂ��Ȃ�߂��̂Ŏ��R�Ȋ����������āA���������Ԃ̈����X�P�b�`���L���ȓ_�͂��邪�A���̎ʐ^����X�P�b�`���Ă���̊G�̂悤�ɑ̐߂̕�����ڂ̐��͓�����Ȃ��B�ł���̂͐F�Ⴂ��\�����Ă���炵���ł܂�����������邮�炢�ł���B

����ς�����ώ@�͑厖����ˁB�ƂȂ�̂��B

2015.12.05

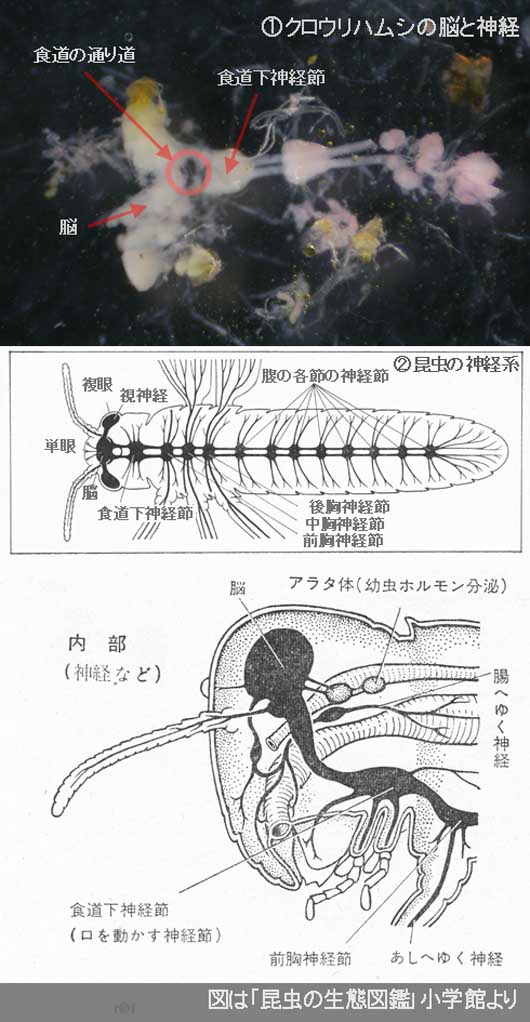

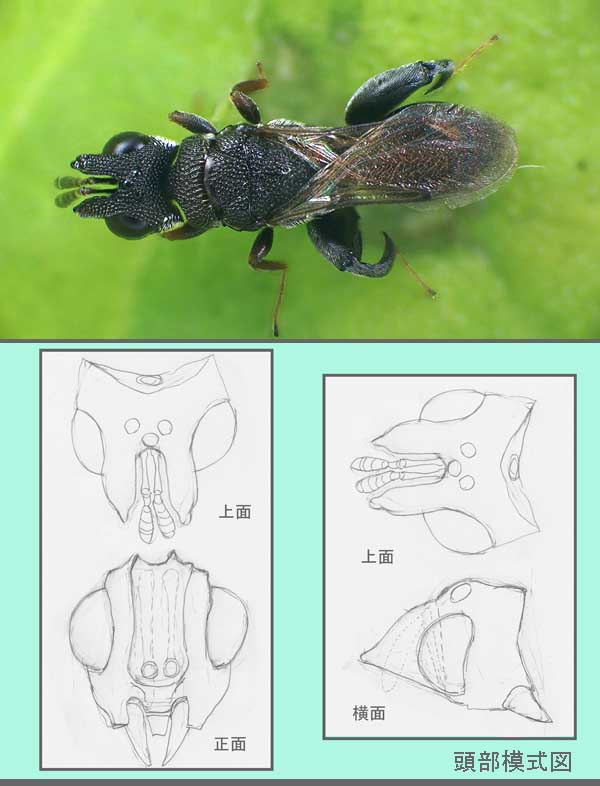

�����̐_�o�n�͔]�ƐH�����_�o�߂���Ɋe�߂̐_�o�߂��{�̐_�o���Ȃ��ł��邻�����B�_�o�߂͍����ɂ���Ă͗Z�����Đ��ɈႢ������炵���B

�_�o�߂��e�߂ɂ�������_�o����{����̂��ʔ������A�̂̉�����ʂ��Ă���̂Ŕ]�ƐH�����_�o�߂̊Ԃ�H�����ʂ��Ă���̂͂����Ƌ����[���B

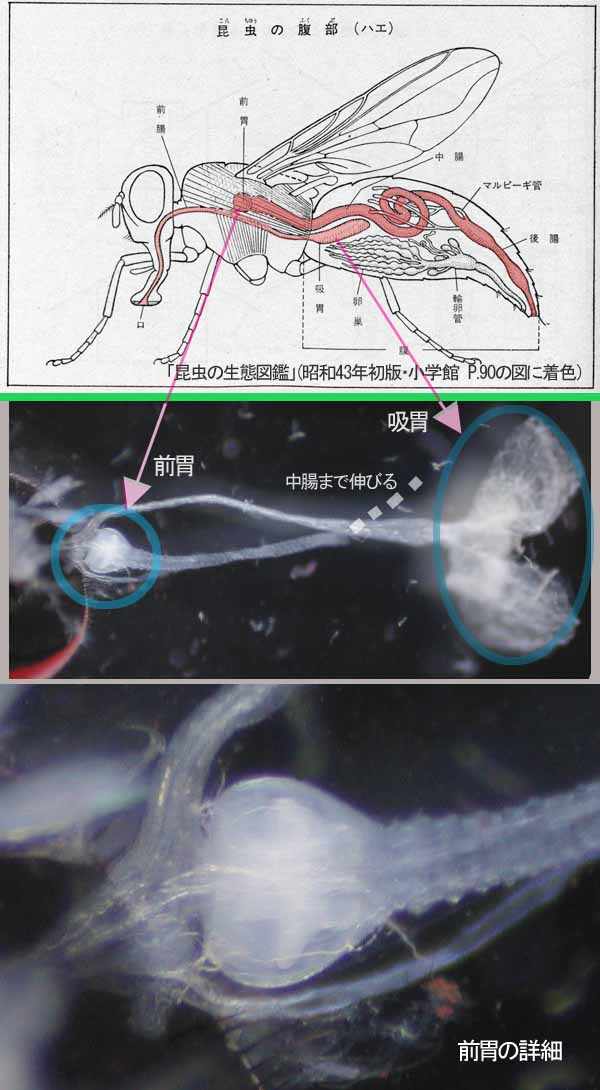

���w�ٔ��s�́u�����̐��Ԑ}�Ӂv�̐}�̓o�b�^�݂��������哮�����ʂ��Ă���B

�ʐ^�̓N���E���n���V�̂��̂ŁA�]�ƐH�����_�o�߂͗���Ă��邪�A�n�G�͂������Ă��ď����Ȍ������ĂȂ��B���̏����Ȍ��ɐH�����ʂ��Ă���̂������Ƃ��͐M�����Ȃ����̂������悤�ȋC���������B

�_�o�n�̖������S�́A�]�ȉ��̐_�o�߂́A�H�����_�o�߂͌���̓������A���������A�r�̉^�����A�����͕����̓����������ǂ�A�]�͕����P��G�o��S�g����̊��o�̎�e�Ɗe�_�o�߂̒��������đS�̂����Ă���悤���B�A���Ԃ͓�{�̐_�o�ł���B

����Ɍq���鎋�_�o�͑傫�����A�ېH��^���ڃR���g���[�����Ă���_�o�߂͊e���ɎU����Ă��邵�A�v�l���s����D�悵�Ă���_�o�n�̂悤�ɂ��v���邪�ǂ��Ȃ̂��낤���B

�����w�҂̌����͐i�݁A�]�ׂ̍��������܂ł��Nj����Ă���悤�����l�b�g�Ŋ_�Ԍ���邪�A���Ƃ̂��Ă��邱�Ƃ��킸���ł��e�Ղɒm���̂͗ǂ�����ɂȂ������̂��B

2015.11.30

�q���o�`��1��݂������B�̒�0.5�Z���`���[�g���B

���̍��߂܂����B�����Ƃ��Ă����肵�Ēg�����Ȃ�Əo�Ă���o�`�B

�����߂Ă����P�[�X�̒ꂪ��d�ɂȂ��Ă��āA���̊Ԃɐ��荞��ŊG�̂悤�Ȏp�ŏ��V�A�����Ȃ��̂ŐS�䂭�܂ŃX�P�b�`�o�����킯���B

�������r���݂����Ȃ��̂Ŏp�͔������Ȃ��B

�������p�͂�������Ă���Ƃ��̎p���B�����牺�̎ʐ^�̂܂܂Ɍł܂��Ă����Ɗ��������肾�������͖≮�������Ȃ��̂��B

2015.11.25

�n�G�̌���̓�����GIF�A�j���ł����ɓ���܂��B

�O��̂Ǝ�ނ͈Ⴄ�������悤�ȃn�G�B

�ېH���Ă���Ƃ���ł͂Ȃ��P�ɏo����������Ă���Ƃ��낾���A���̂��ƑO�r�ŕ���������|�����Ă����̂����m��Ȃ��B

�n�G�́A��r�����̏������A�������邭��Ė��Ֆ������̚����������A�̂̎����͗ǂ����Ă���B

�Y��D���Ȃ̂��B

2015.11.20

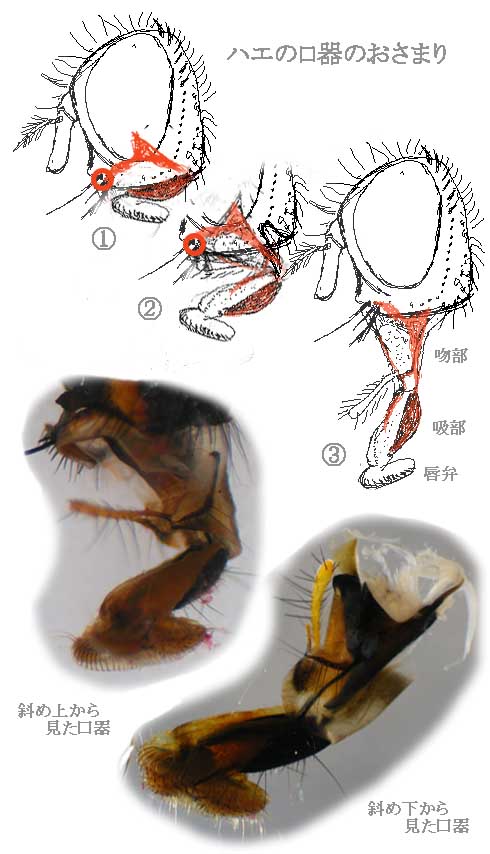

�o���ڂ̌���͋z���������A�n�G�ƃJ�ł͐����Ⴄ�B�n�G�ł��ω��̕��͍L�����A�C�G�o�G�Ȃǂ͊G�̂悤�ɕ��i�͐O�ق��o�Ă��邾�������A�����ƂȂ�ƃh���ƂłĂ��āA�������ׂ�������������B���Ă��č��ꍛ�ꂳ�����錩���Ȃ��̂ł���B

���̎��[���̌��킪�ǂ��Ȃ��Ă��邩�����ÁX�ł��邪�A�B�̂悤�Ȑ}�͂��邪���܂���͌������Ȃ������̂ʼn�U���čl���Ă݂��B

�������������o�����Ƃ��ɐ}�̐Ԋۂ̂Ƃ��낪��_�ɂȂ��Ă���̂����������B

�O���i�Ɠ��l�Ȍł����̂��������B�ʐ^�̍������������������A���낢��Ȍ`�̂��̂�����B�}�ł͐ԂŎ�Ȃ��̂��������B

���ꂼ��̃p�[�c�ɋؓ������āA�Ԋۂ���_�ɂ��ĐL�яk�݂���킯�����A�ؓ����ǂ����Ă��邩�͌��ɂ߂��Ȃ������B��U����̂��Ȃ��Ȃ�����̂��B

�ؓ��͈������肾�������L���łȂ��̂ŁA�t����͑厖�Ȃ̂ł��ꂩ��̉ۑ�ł�����̂́A�}�@�A�B�̏��ŐL�яk�݂ł��邩�����������A����قǒ��ɐH�����܂Ȃ��Ă����܂����B

����O�i�ł���B

2015.11.15

���̂���ז��悪�Ȃ��Ȃƌ���ꂻ�������A�`���̂͑�����B�ł��ׂ��炭�߂�ǂ������B�W�{��̋S�̐l�̌��t��ǂނƁA�����܂ł��̂��ƈ��R�Ƃ��ނ��Ă��܂����Ƃ�����B

�Ƃڂ₢�Ă��d���Ȃ��̂ōޗ��W�߂̇@�͐����Ă���Ƃ��̂��́B�A�͎��z��W�{���������́B�n�G�͎��ʂƏk�ނ̂ŕW�{���͓�������̍��Ȃ�Ƃ��`�ɂȂ��Ă����B

�B�͂��̕W�{�����̂Ŕ`���Ȃ���`�������́B���т͓_�ňʒu�������Ă���B

�C�G�o�G�̂P��łȂ����Ǝv�����A�����n�G�ŐK����r�����𐏕��o�����B�@�̔w�i�ɂ��钃�F�����ꂾ�B

�N���o�G�Ƃ��j�N�o�G�Ƃ������̂Ɠ����ŕ��Ȃ����͎��̂Ȃǂɗ����Y�ގ�ނȂ̂��ȂƂ��v���B�ۗނɋ����̂ʼn����̂͂������R�Ȋ��Ƃ����킯���B

���h���o�G�Ȃǂ͑��̐������Ɋ��鐶����������A�����n�G�ƌ����Ă������ɈႢ�Ȃ����A���鐶�����͂��ꂼ��Ⴄ�݂����Ȃ̂Ŋ��̑召�̍������邵�A�傫���̍����܂߂Ď�ނ������������Ȃ�悤�ȋC������B

2015.11.10

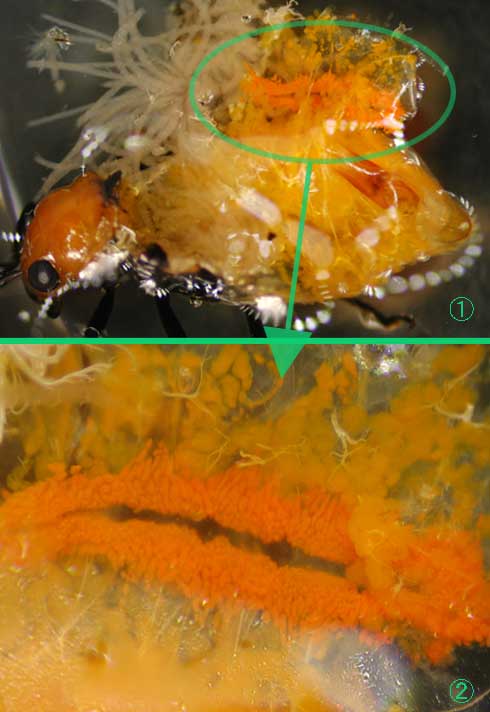

�����̑̂Ɏ��b�̂Ȃ���̂����邱�ƂɋC�t�����B�l�ԂŌ����Ί̑��ɂ��������邻�����B

�@�̓N���E���n���V�̕����̔w�ʂ������Ƃ���ł���B

�S�����|����ɔ����ꂽ���I�����W�F�̗�����R�t���Ă����B

�A�͂��̏ڍׂł���B

�S���̋ؓ������ɂ͑����̉h�{���K�v������h�{�����ȂƎv�������A�P�Ȃ�z���������B

���b�̂̉����ǂނƁA���ꂪ���b�̂Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�ȉ��́w�����̐����w�u���Łv�x�ʐ��w�o�ŕ��̔����B

�@�����͊J�����njn�������Ă���̂ŁC�h�{�f�͒��ǂ���z�������ƒ��ڌ��t���ɓ��邱�ƂɂȂ�D�����ď���튯�։^��ăG�l���M�[�ƂȂ肠�邢�͑̐����ɍ��������D��������C�Ɏg���Ă��܂��̂łȂ��C�]��͑̍o���̐����ɂ��鎉�b�̂ɒ~�ς����D���b�͚̂M���ނł����Ί̑��ɑ������銈���Ȋ튯�ŁC�����̌����ł���g���n���[�X�̍����C�O���R�[�Q����^���p�N���̍����ƒ~�ρC�����̍����E�����C�e��̉�ō�p��A�_�̍����Ȃǂ��s���Ă���D���b�̂͑�ӂ̒��S�ł������łȂ��C�G�l���M�[�����ʂɒ~�ς���̂ŁC�c�����̌㔼�C匊�����̋x�~���ɂ͓��ɂ悭���B���Ă���D

2015.11.05

MWS�]���v���p���[�gKMR-01(����)�ɂ��郉�C�����̏��^�ł��Ǝv���B

�J�����̓\�j�[NEX5�Ȃ̂ŁA�����ƍL���͈͂��ʂ��Ă��邪�O��̃R�b�R�l�C�X�Ɣ�r���邽�߂ɃJ�b�g���Ă���B������̕����ӂ����قǑ傫�����낤���B

�ȉ~�^�̓����悤�ȑ傫�������E��̑傫���Ȃǐ����Ⴄ���̂��B

�Ȃɂ����R������̂��낤�B�E��̑傫���Ō����A�h���̂悤�ȍׂ������̂��������ł͂�菬�����Ȃ�A���ł͂��傫���Ȃ�Ƃ����l�����邵�A�k�̊�䂳�͘Q�̐Â��ȂƂ���ƌ������Ƃ���̈Ⴂ���Ƃ��͂���͂����Ǝv���̂��B

�����v���p���[�g������̏W���ꂽ�ꏊ�͓����Ő����͂͂Ȃ����A���ꂾ������Ă���Ɛ������͔����Ɉ���Ă���悤�ȋC������̂��B

2015.10.30

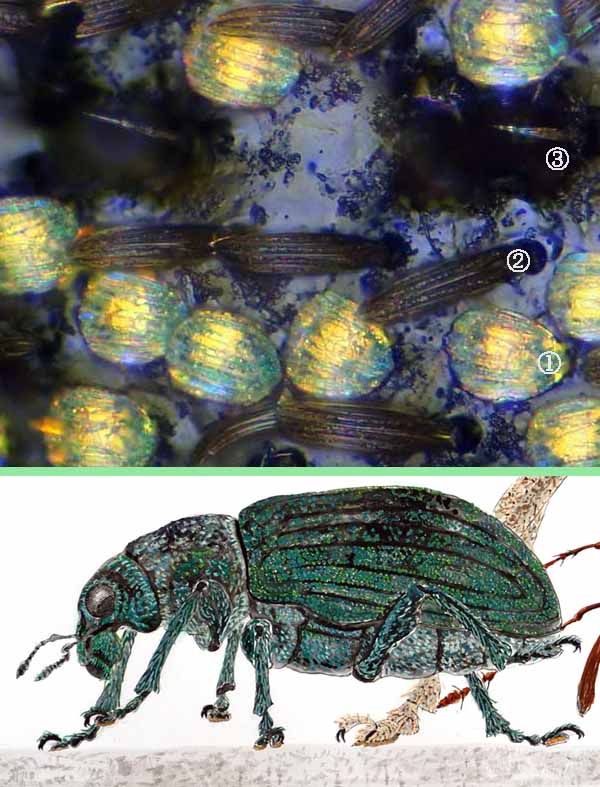

MWS�]���v���p���[�gKMR-01(����)�ɂ���R�b�R�l�C�X(�R���c�u�P�C�\�E)�Ǝv�����A������������15�ʂ����x���B

�Ε�40X�ł��ڎ��ł͏������Č��h���͂��Ȃ����A�E�F�b�u�J�����̃p�\�R����ʂŌ���Ɖ�ʂ����ς��ɂ��̏�ԂŌ�����B

���������ɂ�����������킯���B

�@�͕\�ʂƎv����Ƃ���Ƀs���g�����킹�����̂ŁA�A�͂���ɐ[���s���g�����������̂ł���B

�@�͕\���猩���Ƃ���ŁA�A�͂Ђ�����Ԃ��Ă݂��Ƃ���ɂ�����Ǝv���B

�������邭�炢�̖E��̌]���ŊȒP�ȍ\���̂悤�ł��邪���ӕ��ׂ͍��ȍH�ɂȂ��Ă��邵�A�傫�ȖE��̒����𑜂ł��Ă��Ȃ������ȖE�䂪����̂��Ǝv���B

�������Ă������͂��낢�날��킯���B

2015.10.25

�ǂ������Z���`���[�g���ʂ̃n�G�ŁA��O���O�ɕ߂܂����B

�オ�t���o�G�ŁA�������h���o�G���Ǝv�������܂Ōo���Ă��m�M�����ĂȂ��B

�������A�����n�G�ł������������Ⴄ���̂��B

���̂͑傫������ŋr���ׂ��āA�����ɂ������ȃn���^�[�Ƃ������l�q���B��̂��n���^�[�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����낤���A�����r�Ɋۂ��ڂɃA�S�╠�͂ӂɂ�ӂɂ�̖тɕ����āA�ǂ����Ƃڂ����Ƃ������������B

�n�G���C���C���ł���B

2015.10.20

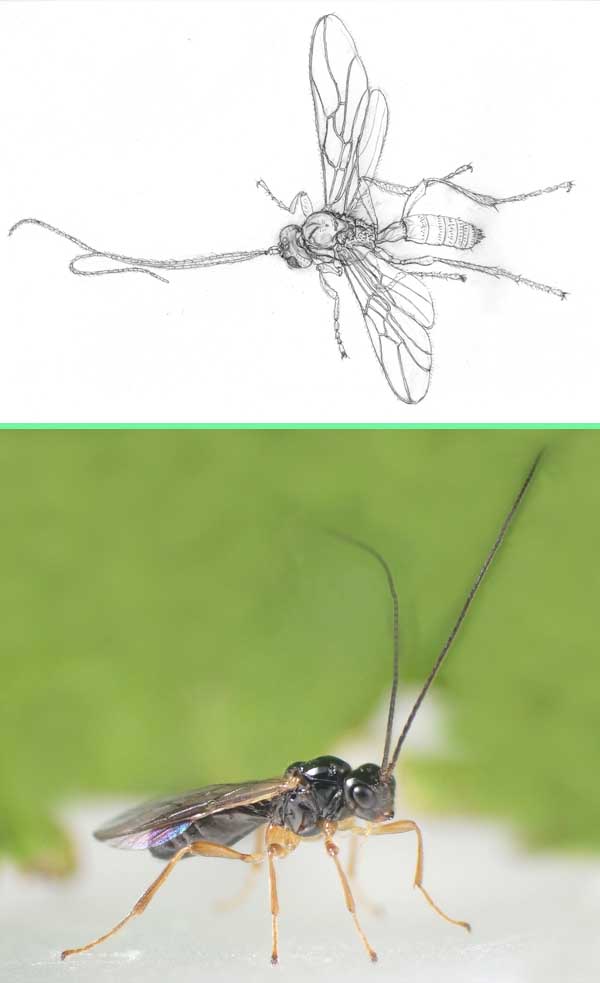

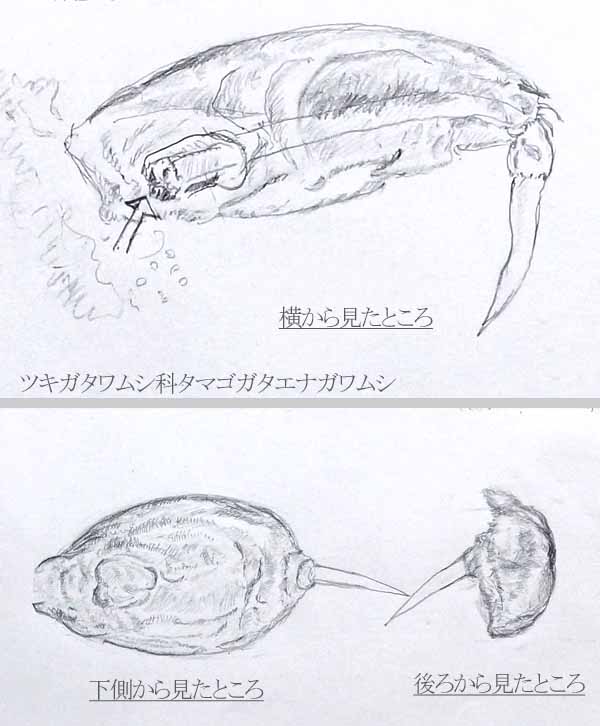

�n�`(����)�ڍ����ڃA�V�u�g�R�o�`�Ȃ̃R�I�j�A�V�u�g�R�o�`�݂������B�̒�0.4�Z���`���[�g���B

�����̓����͂Ƃɂ�����r���ٗl�ɑ����̂ŁA�������Ă��������₷���B����ŃA�V�u�g�R�o�`���Ǝv���ĕ߂܂����̂�������ȏ�ɓ����ʗd�Ȍ`�������B

���̓��ŁA�R�I�j�A�V�u�g�R�o�`�ƌ����炵���B�p�������Ă����|�ł��B

�������A�悭�悭����ƕ���Ԃɂ܂Őꍞ�݂�����B�܂�Ŋz�������������悤�Ȃ��̂��B

���ʂ̃A�g�u�g�R�o�`�͕���̑傫���͕ς��Ȃ������͕��Ⴊ����ƕt���Ă���ʂ̑傫���Ȃ̂ŁA����Ɋr�ׂ�Ɛ����傫���B

���܂�̓��ł������ɂȂ肷�����̂ŁA�e�ς����炵�Ă��łɐG�p�̎��[�ꏊ���ł���������B�Ƃ����i���̓�������̂��B?????

2015.10.15

�U�炵�̌]���v���p���[�g�͑召�l�X�Ȍ]���������G�R�Ƃ���킯�����A�`�̑召�Ō��₷���ɍ������邵�A�R���g���X�g�̍���ł̍�������B�傫���ăR���g���X�g�̍������قnj��h�������Ċy�����Ȃ�킯���B

�Ƃ͂����A�����ɂ������̂����Ƃ����Č���Ƃ����y���݂�����B

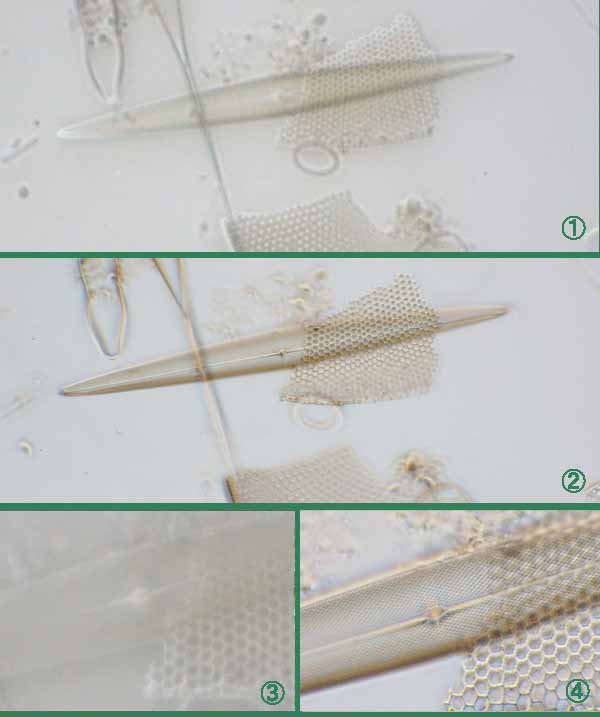

�摜��MWS��KMR-01(����)�ɂ���R�b�R�l�C�X(�R���c�u�P�C�\�E)�����A�@�͏��ߘg�������������Ȃ�����������Â炵�Ă���ƒ����̖͗l�������Ă��āA�Ȃ��Â炵�Ă���ƊO���ɂ�����̂ɋC�t�����B

�ւ�Ȃ�Ǝv�������A�R���g���X�g���Ⴂ�̂͌��݂̖������߂��낤����A�A����͂��ꂽ�������ł͂Ȃ����낤���B�������A�P�ɔ��������łȂ��{�̂̉��ʂɍ��킹�ăs�b�^������t���Ă���悤�ɂ��v����B���̉��ʂ��͗l�ɂȂ��Ă���킯���B

�܂��A�͌����邪�E��͌����Ȃ��̂������[���Ƃ��낾�B

�����Ȃ��̂łȂ��𑜂��ĂȂ��̂͊m��������A���邢�Ƃ���ɋɁX�����̌�������̂��낤�B�A�̖E��̒��ɉ𑜂���ĂȂ�������R����ɈႢ�Ȃ��B

�l�b�g�ł́A���̎�ނł͂Ȃ��������A�R�b�R�l�C�X�̓d�q�������ʐ^�ɖE��̒��ɂ�������̌����Ă�����̂��������̂ŁA�����Ă���m���͍����Ǝv���B

2015.10.10

�I�I�n���A���̗Y�݂������B�̒�0.4�Z���`���[�g��

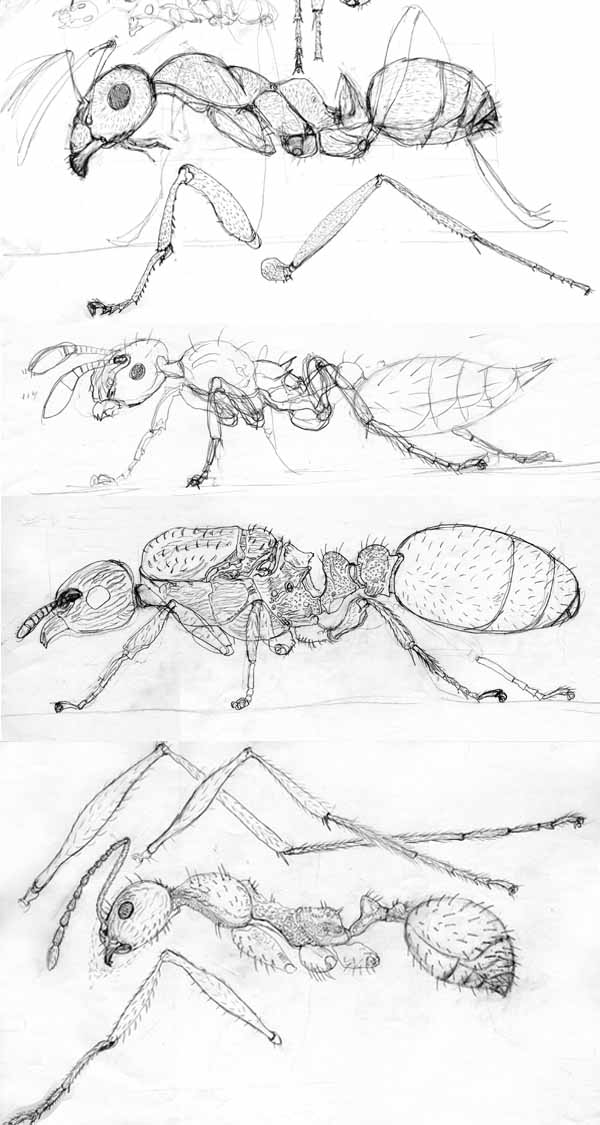

�����̂Ƃ���A�Ȃɂ��Ƃ��ʓ|�������Ȃ��Ă��č�������������̂��Ă������A�Ǐ��͂����ʓ|�ł��Ȃ��̂Ńy�[�W���J���Ă����Ƃ��낻�̏�ɏ���Ă������̂�߂܂����B����̓X�P�b�`����Ƃ����_�l�̂������Ǝv���X�P�b�`���������B

����ł̓R�}���o�`�̂悤�Ɍ��������A���̂Ō���������蕠�Ȑ߂�����̂ŃA���ɊԈႢ�͂Ȃ��B���̂���̂͏������Y�œ����A���ƈႤ�`�����������ŁA�����邩�s�����������l�b�g�Œ��ׂ���K���ɂ��҂����肵���ʐ^�������Đ���(����)�̃A�h�o�C�X�ŃI�I�n���A���̗Y�Ƃ��Ă������B

�������悭�悭����ƃA���Ƃ����C�����Ȃ��B�G�p�̓n�`���̂��̂����A������傫���ċ������ł������A�A���͏�������Ƃق����肵���������B

�Ȃ����Ȃƍl�������A�Y�̖����͏����ƈꏏ�ɑ��������Č�����s�ƌ��������ΏI���ł���B�����A���̂悤�ɒn�ׂ������낤�낵�ĈÍ��̑��Ő�������킯�ł͂Ȃ��B�������������Ǝ��R�ɔ�щ������͂ǂ����Ă�������̂��B�܂�n�`�̐����l���ɓK�����̂��K�v���B�����l����Γ����A���ƈႤ�`�Ńn�`�^�ł��s�v�c�͂Ȃ��B�z���������܂��������������Ă��邾�낤���B�����Ă��Ă��炢�������̂��B

2015.10.05

MWS�u�{���̉摜�v�ŃJ�o�[�K���X�̂������ɐ����ɕ��ׂ��ĕ������ꂽ�]���v���p���[�g�Ő�������������Ό������̖{���̐��\�������o���邱�Ƃ��o�Ă����B������ƌ����Ă��Ȃ��̂́A�Ȃ�炩�̉߂������Ă���킯���B

���̉߂��̈�ɎB�e�p�A�^�b�`�����g�̋����������������B

�@�̓l�b�g�œ��肵���B�e�p�A�^�b�`�����g�Ƀ\�j�[��NEX5��t���āAKMR-01(����)���B�e���������B�B�͂��̕����B�R�����[�g�@�悳��ł킭�킭���ĎB�e�������A������Ƃ������ʂ������B

���̎��͔����Ă��镨�ɋ������̒����Ⴂ�����낤�ȂǂƂ͑S���v��Ȃ��āADL-TEST�ɂ���X�^�E���l�C�X����S�S�邵�ĎB�e���s���ł͂��������u���ꂱ��v�ɍڂ����B���������MWS���琳���������������Ē������̂ŇA�C�̂悤�ɎB���悤�ɂȂ����킯���B

�������̊m���Ȓm�����������悤���܂˂̌��������Ȃ̂����A�u���ꂱ��v��MWS����̂������Ŋ�Ȃ��Ƃ���ŏ��������킯���B������N�ȏ�O�ɂȂ邪�A���̎��̉摜����������o�����̂��B

2015.09.30

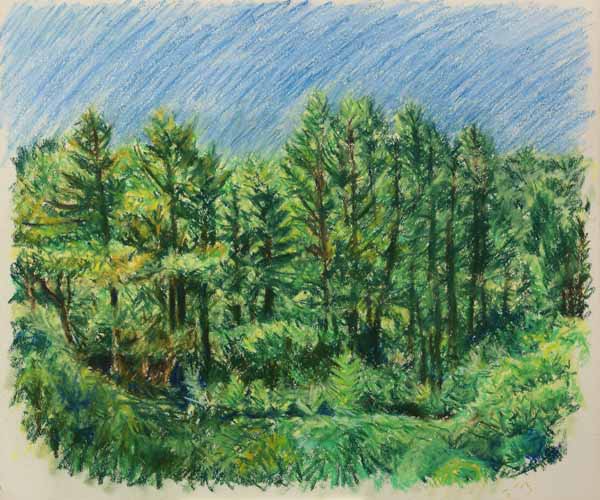

�^�߂ɏZ��ł���̂Ŏ��R��`���ɂ͉��o����K�v�͂Ȃ��̂�����ǁA�n���ŋv�����X�P�b�`�����Ă��Ȃ������B

���R�͂���̂�����ǁA���������Ȃ��b�ł��邵�A�Ȃ���������`�����Ƃ����C�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�����̂��тɎ��]�Ԃ������B

�܂������̓r���ł��邪�A���̂��炢�̎������h���Ƃ���������������������悤�Ɏv���B���ꂩ��`���i�ނƉ��邱�Ƃ������B

���������z���Ȃ�������Ȃ��̂����A�Ȃ��Ȃ�������̂��B

2015.09.25

�A�x��觓W�̒��ԂƎʐ����s�������B

���C���瓌�ɎR�̒����Ԃ����Ėk���̏W���Ŏʐ������B

��͎������݁A�H�������Ă���������ƈ�l����i���o���č��]����B

�o�Ă����i�͂��ꂼ��ꏊ�̑I�肩��`�����ɓ���������B���H�����̏W����A�R�ԂƂ͂����_�n����������`���Ă���l�����āA��������l�̕�炵�����������镨����ŁA���S������ꂽ���A�����͂����̖���ł���B

����͈������Ƃ��Ƃ͌����Ȃ����A�����玟�ɏo�Ă����i�����Ă���ƁA�킴�킴�����܂�翂т��W����T���ɂ��āA�l�̕�炵�Ԃ�����������`���Ȃ��͍̂ߐ[���悤�ȋC�����Ă����̂ł������B

2015.09.20

�R�t�L�]�E���V�̖т͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�����������Ō��Ă݂��B

�ʐ^�͑O���̊g��ŊO���i�ɂR��ނ̖т�����B�畆�͍��ŁA�����ɂ������Ċ�䂻���Ȋ���������B����́A�r��܂ō��������B

�@�A�͖тł͂Ȃ��ؕЂł������B�B�͌E�݂̒ꂩ��łĂ��ē����ʼns���B����͐_�o���g�ݍ��܂�Ă���яo�q�Ƃ����݂������B

�ؕЂɂ���яo�q�ɂ���S�g�����̒ʂ�ł͂Ȃ��B�ג����Ȃ�����������A�F�F�ω��ɕx��ł��ĕ��G���B

�т̐����Ă�������͑O������ƌ��߂��Ă������A���̃��V�͑O���͌�납��O�������B�ʐ^�ƊG�̌����͂����Ă���̂ł���B

�낤�������Ƃ��Ƃ��낾�����B�v�����݂͋��낵���B

2015.09.15

�b(������)�͖ѕ��̈ӂőS�g�ɖт̂���4���̓��������������A���������ĂȂ��Ȃ��̖ѕ��ł���B

�]�E���V�����߂Ď��̌������Ō����Ƃ��̋����́A�S�g�ɗl�X�Ȗт������Ă��āA���Ƃ������b�̂悤�ȑ̕\�łȂ��������Ƃ��B

���̃]�E���V�̓R�i���V�M�]�E�V�ƌ����݂��������A�K�����������Ղɐ����Ă����B�F�������甒�ɂ����ĕω����Ă��āA���ꂪ�̂̐F�ɂȂ��Ă������B

�]�E���V�͊F�����悤�Ȗт��ƌ����A�����ł͂Ȃ���ނ��Ⴄ�Ɨl�X�Ȍ`��F�����Ă���B

�̂̐F�͂��̖тŌ��܂�悤�ŁA�O���i�������͋r�Ȃǒ��F�ł��邪�A�S�g�^�������ł��₩�ȐF�ʂ�Z���Ă�����̂�����B

����Ȃ��Ƃ�������̂��g�債�čׂ�������y���݂̈���B

2015.09.10

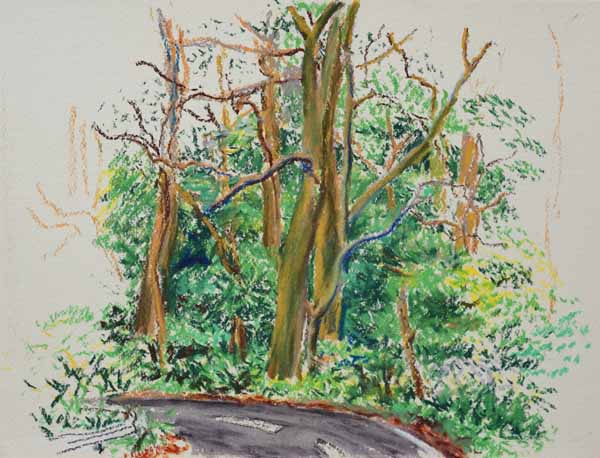

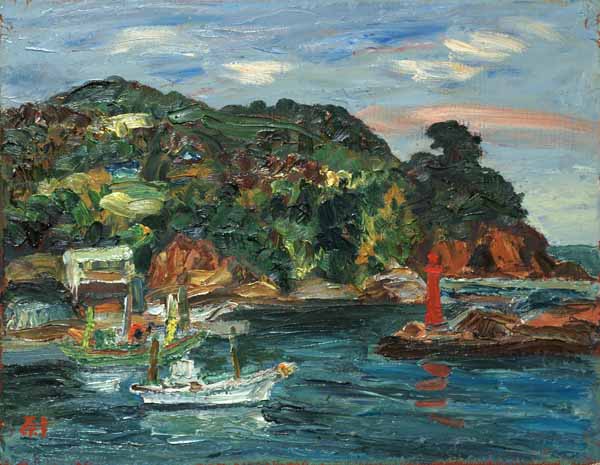

���ѕ��搶��1967�N�ɕ`���ꂽ�u�ɓ��{��vF6���B

�������Ă̎ʐ����9�N��ʂɓ����ꏊ�ɍs�����B20�`30�オ���S��40���ȏ�̎Q���҂������Ǝv���B���͂Ă�ł���ɎU���ĊG��`���A��͏����͉���Ŏ��ȏЉ��̂Ŋy���݁A�c��̓���͂����ƍ�i����ׂĔ�]��������B�ѕ��搶���u�t�̂���l�������B

�t�̑厖�Ȏv���o�ŁA�搶�̕`���ꂽ���̊G���v������͐[���Ȃ�B

�`�����u���Ă��锒�����D����ۓI�ȊG�����A���̑D���B���Č���ƁA��h�Ɩ�������ł��邾���ʼn��s�����S�R�������Ȃ����}�ł܂�Ȃ��\�}�����A���D�ƐԂ��W���ɊR���̍����Q���`����邱�Ƃɂ���āA�ɓ��̋��t���̘Ȃ܂����������閡�킢�[���G�ɂȂ��Ă���Ǝv���̂��B

����͐搶���������炵�č\�������̂ł͂Ȃ��B�搶�͊��S�Ȍ����`�ʼnE�̂��̂����ɂ����肵�ď���Ɏ��R�����ς���Ȃǂ͂����Ă̂ق��̂��Ƃ��������A�A���Ă���̎蒼�������ւł���������A���̂Ƃ���̏�i�ɏ�����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�搶�̊G����͎��R�̗͋����������������Ă��Ă������A��肾�����悤���B���R�ƁA�����ɕ�炷�l�X�̐��Ƃɋ����v�����������ɈႢ�Ȃ��悤�Ɏv���Ă����B

�����āA�����ł�������A���̂悤�ȏ�i�ɐ_�l�������ĉ��������Ƃ��v���̂��B

2015.09.05

�V��ƓW��9���̑��T�ɓ����s���p�قŊJ�Â���Ă���B

��̃z�[���y�[�W�͏o�i��i�S�Ă��f�ڂ��Ă��邪�A���̍�i�B�e�͏������S�����Ă���̂ŁA����t�����A�\�j�[NEX5�Ƀ}�C�N���j�b�R�[��55mmf3.5�����ĎB�e�ɒǂ�ꂽ�B

�S�ĎB��I���Ĉꑧ�����Ƃ���Ń����Y���Y�~�N����50����f2�ɕς��Ď����̍�i���B���Ă݂��B

�Y�~�N�����ŊG���B��̂͏��߂Ă����A�}�C�N���j�b�R�[���͌ł������ɑ��ăY�~�N�����͏_�炩������������悤�ȋC�������B

2015.08.30

�l�b�g�Q�����Ƃ����T�C�g�Ń\�j�[���Vs�Ƀg�v�R�[����t���ĎB�e�������Ⴊ�ڂ��Ă������B�g�v�R�[���͓������w�̃����Y���������̂̃����Y���B

����ȊO�ɂ��}�E���g�A�_�v�^�����ւ��āA�I�[���h�����Y�̂��ꂱ����Љ�Ă����B

�������ʐ^�́A�斌�d�q�V���b�^�[�̃\�j�[NEX5��Nikon F�}�E���g�A�_�v�^��t����BH2�̋����ŎB�e���Ă���̂����A���̃T�C�g������܂�NEX5�Ńj�b�R�[�����g�����Ƃ��l�����Ȃ������B���C�Ƃ������I舂Ƃ������V�l�����ƌ��������Ȃ��B

�����}�C�N���j�b�R�[��55mmf2.8�����ă}�N���B�e�������B

���u�K���V�̉ԂɃA�����������Ă���Ƃ���ł���B�A�~���A���������B

NEX5�͎B���f�q���������̂Ń����Y�̉�p���قȂ��Ă��܂����A���V���̓t���T�C�Y�Ȃ̂�L�}�E���g�̃����Y���{���̉�p�ŁA���t�̎g������ŎB�e�ł���B�Â������Y�����𐁂��Ԃ��ʔ�������ɂȂ��������B

2015.08.25

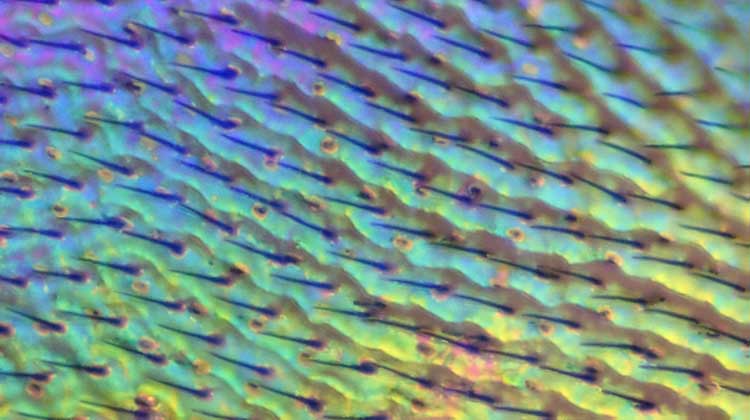

2��25���ɍڂ����V���E�W���E�o�G�����������������ŎB���Đ[�x�������������B

�Ε������Y�̎��͂ɂR��LED�Ɩ���u���ďƖ����Ă���B�����������{���̐^�ォ��̗��ˏƖ��ł͂��̂悤�ɂ͎ʂ�Ȃ��BLED�Ɩ��̂��A�ł���ȊG���B���킯���B

�������A���w���_�͑S������グ�ŁA�Ȃ����F�Ɏʂ�̂��̘b�͂ł��Ȃ��B�Y�킾�˂ƌ�������ł���B

����͂Ƃ������A�n�G�����͕��ł͂Ȃ����\�g�ł��Ă��邵�A���т��т�����ƐA�����Ă���B������\����ł͂Ȃ����ɂ�����B�ʐ^�Ş��т̖T�ɍ��ۂ������邪�A���ꂪ�����̞��т̕t�����ł���B

�������C�ɂȂ邪�A���낢��ȕ����t���Ȃ����߂̖h��p�Ƃ��A���x�b�g��ł悤�ɋ��x�������邽�߂Ƃ��A��C��R�������Ĕ��Ĕ\�͂������܂�Ƃ��B���ꂱ��l����̂͊y�������̂ł���B

2015.08.20

��͂l�v�r�]���v���p���[�gDL-TEST�̃��C�������A�l�v�r���B�e��������̕��̊Ԃɏ����̎B�e������������ł���B(2012.10.25�̍Čf��)

�B�e�Z�ʂ̍��͒u���Ƃ��Ƃ��āA�����Ƃ��c�a�̗��e�ɒ������̍��݂�����B

�Ε�40�{�ł̖ڎ��́A���܂����͂����肵�Ȃ��̂ŃE�F�b�u�J�����B���f�q�ł̃p�\�R���̃��j�^�[�Ō���ƁA�傫������ĕ�����₷���B

���̉摜�̂悤�Ƀ��j�^�[�Ɍ����̂Ō��₷���킯���B

�g�^�̕������\���̂̐^�ɍa���̖_��Y���Č����������悤�ȕ����낤���B���݂̊����͂��܂��ʂ����悤�ȋC������B

�Ƃ���ŁA���̍��݂͈�̉��ł��낤���B�����̖��ɗ��ׂɂ���悤�Ȑ��R�Ƃ����`�ł͂Ȃ��A���R�Ɋ��ꂽ�悤�Ɍ����邪�ǂ��Ȃ̂ł��낤���B

�P��ꂽ���̂悤�ȕ��������邵�A���݂��̂�����[���̂�����C�ɂȂ�Ƃ��낾���A�͂ĂȂł���B

���܂܂ʼn�ꂽ�]���͑�R���Ă������A�S�̂͂������茳�̌`��ۂ��Ă���̂ɓ���������ȕ��ɂȂ��Ă���̂͏��߂Ă̌o���Ȃ̂ł���B

2015.08.15

�H�̐V��ƓW���ԋ߂ɔ����Ă����B

�t�ɑ�\�Ɋ���������Ȃ��ƃp�`���Ƃ���Ă��܂���������Ȃ��ŏ��Ȃ��ޗ���F120��`���Ă���BP50�̔{�ȏ゠��傫���́A���ꂾ���ł��Ȃ�C���p�N�g������B�`�͒P�������E��̐��������Ă���B

�Ȃɂ����łȂ����ʂŏ������Ă���������Ȃ��Ǝv���A���̕��������Ă���̂����A�����厖�Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ��B

�@�����邱�Ƃ��Ȃ����A��肾�˂Ƃ��|���˂Ƃ��ł͋Z�p��_�߂Ă���̂ł����āA����_�߂Ă���Ƃ͎v���Ȃ��̂Ŋ������͎v���Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B�����G���˂Ƃ��A�l����������˂Ƃ�����ꂽ�����̂����A���āA�ǂ�Ȃ��Ƃ�������̂��B

�]�����T�N�ȏ�`���Ă��āA�]���̐������������Ă���̂����A���܂��Ɂu���̃~�W���R�v�Ȃǂƌ]�����̂��̂��Z�����Ă��Ȃ����A�u�E�E�E�E�E�v�ƍ����Ă��܂��l���肾�낤�Ȃ��B

2015.08.10

���ʓW�u��������`���v�Ő쓇��Y�����L�́u�����̐��Ԑ}�Ӂv(���a43�N���ŁE���w��)���W�����Ă����āA���Ɗ��o�̃y�[�W���J���Ă���A���킵����U�}���������ڂ��Ă����B

����͔����ׂ��ƃ��t�I�N�ŒT���āA�K�^�ɂ�����ł����B

�n�G����U�����Ƃ��ɁA���̒��ŐH������ɕʂ�Ă����̂��s�v�c�ł��������A���̐}�ӂ̉�U�}�őO�݂Ƌz�݂ɕʂ�Ă���̂����������B

�ʐ^�ł͑O�݂ɑ���������������Ă��邪�A���̐�ɒ����L�тĂ���B�����B

�O�݂Ƌz�݂̐����͂Ȃ��������A�z�݂͈ꎞ�̕ۊǏꏊ���낤�B�����ɗ��ߍ���ł������ƑO�݂��璆���ɑ��荞��ŏ����A�z������ƌ����킯���B

�ł��A�����͂��̕������S�Ăł͂Ȃ��B�n�`�͐H���͕ʂꂸ�Ɉ�{���������A�����̎�O�ɕق������āA���̑O�����X�ƌĂ�钙���ꏊ������B�����B

������������Œ�������͕̂ς�肪�Ȃ��B�Ȃ��������Ⴄ�̂��A�n�`�͑��ɖ߂�Ɠf���o�����������A�n�G�͒P�ƍs���œf���o�����Ƃ͂Ȃ����������A�f���o���Ƃ�����n�G�����̕����ǂ������ɂ��v���邵�A�܂����Ă��^�₪�����Ă��܂����̂��B

2015.08.05

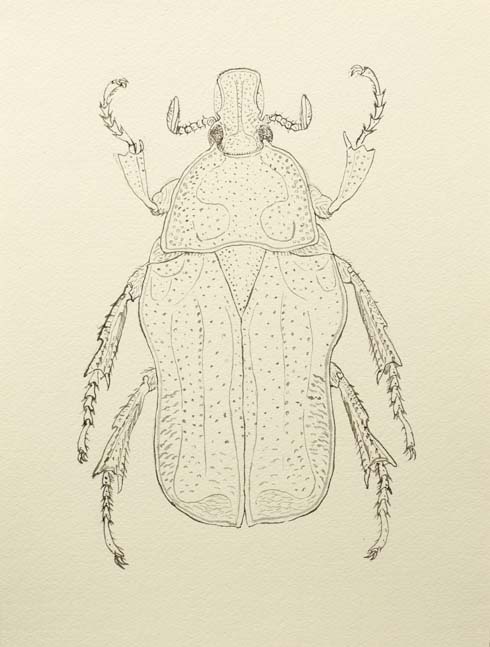

�b���ځi�����ށj���H���ځi�J�u�g���V�ށj�R�K�l���V�ȃJ�i�u���B�̒�2.6�Z���`���[�g���B

���A�n�������قœ��ʓW�u��������`���v���J����Ă���B�����s���Ă����B�ʐ^�B�e�͋�����Ă������A�l�Ŋy���ނ����̐����t���������̂ŁA�����ł͍ڂ����Ȃ��͎̂c�O���B

�����Ɍ��炸����G�r�A�I�̊C�̕��������A�A�����L�m�R�𒆐S�Ƃ��Ă��낢�날�����B�G�̑��ɕW�{�╶���A�`��̓���ȂƐ��肾������̓��e�ŋ����͐s���Ȃ��B

�������A�Ȃ�Ƃ����Ă����l�B�̍�i�Ɍ����邱�Ƃ���Ԃł���B

�����������Ă���l������A������ǂ������ċ���Ȃ��Ƃ�����i���肾�Ǝv�����A�����͂������ア�̂��h���B�ǂ����Ă������̒��S���`����̌��Ƃ������A�Ȋw�I�ȍ�i�ɂ�������炸�`���Ă���l���v�������ׂĂ��܂��B

���l�B�̍�i���������Ƃł́A�����̂��̂Ȃǂ܂��܂��e���肪�C�ɂȂ��Ă��܂��������Ȃ������e��������悤�ɂȂ����Ƃ�������̂ŁA���͂����邽�߂̎����Ƃ������悤���B

2015.07.30

2015.07.25

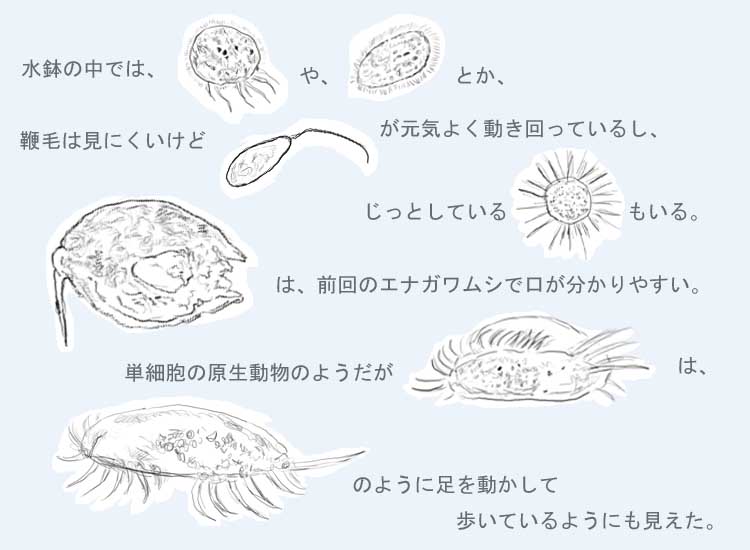

���ɐ��������ă��_�J�������Ă��邪�A���̒��͖ڂɓ���Ȃ������Ȃ��̂����ł����ς����B

���̒��ŁA�����͑傫������0.1�Ƃ�0.2�~�����炢�͂��鑽�זE�����̃����V�̒��Ԃ��B

���̑��̐�[�ɂ�����(�������)���x�_�ɂ��āA���邭��Ɨǂ������č̉a���Ă���B

�����V�̐����ɁA���̐�ɗ֔Ղ������Ă����ɐ����Ă���@�т����ĉa���Ƃ�Ƃ������Ă��������A�����͉a�ɐH�炢���Č��̒��̙�ł����������Ă���̂��悭�������B�����ȑ̂ő̂̎d�g�݂͂悭������Ȃ����A�����̊튯�����Ɖe���o���č݂邱�Ƃ�������B

�ォ�猩��Ɨ��`�������͕��ɂȂ��Ă���̂������Ă���̂�����Ƃ悭���������B�}�ӂȂǂł͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ����Ƃ��B���ۂɊώ@���鋭�݂ł���B

2015.07.20

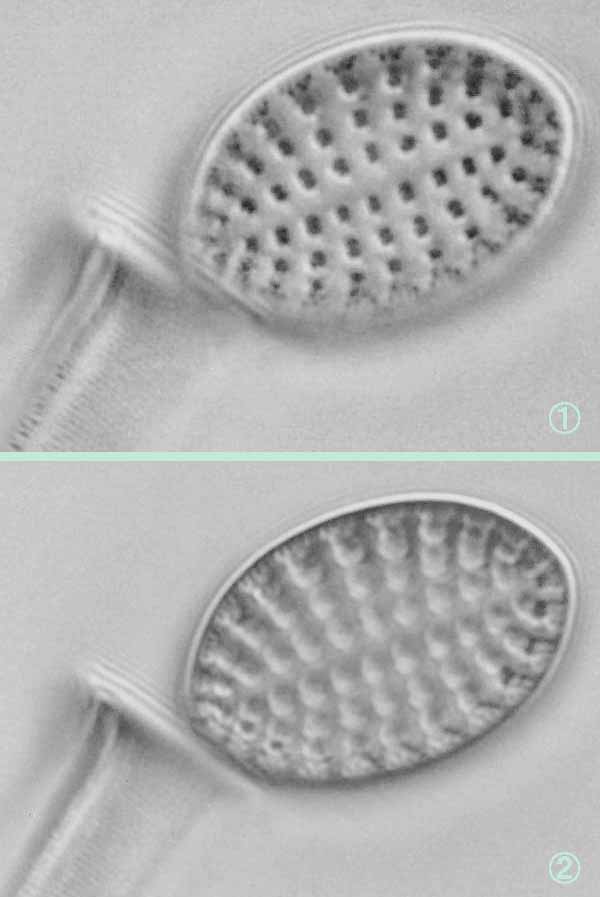

MWS�]���v���p���[�gKMR_01(���� )�ɂ���A�N�i���e�X�̒��Ԃ݂������B

�����Ƃ������ė��ɋ߂��E�F�b�u�J�����B���f�q�ł̓��{��o���摜�Ň@�A�͒������ł��邪�A�A�͇@���s���g�������ĎB�e�������́B

�B�͒[���ł��邪�A���o��u�����悤�ɂ������邪�A���͕��������̂̂悤�ł���B

����Ň@�̃s���g�̓A�N�i���e�X�̒������̂킸����ɂ���\�ʂ𖾗ĂɌ��Ă��ĊJ�����������Ɍ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B

�����ćA�̃s���g�͓����ɓ��荞�ݓ��������グ��悤�Ɍ��Ă���݂����ł���B

�������̂����Ǝ��͂���̌��ŁA�Ȃ������{���Ō��Ă���摜�Ŗڎ��̏펯�͒ʗp���Ȃ��B�Y���̌��_�����A�����͕������Ă���l�̂ݕ�����ł���B�c�O���������ɂ͕�����Ȃ��̂ł���B

����ɂ��Ă��A�Y�����{���Ă��悤�Ŗʔ����`�����Ă���Ȃƌ��Ă������A��������������̂��̂̓X�b�L�����Ă���̂ŁA���̕ςȕ��G���͊�`�̂悤�ȋC�����Ă����B

2015.07.15

�O��̎ʐ^���G�ɂȂ������̂��B

�v���W�F�N�^�[�Ȃǂ̎g�p�͂Ȃ��̂Ŕ�Ⴊ������肵�Ă���̂��G�炵���Ƃ������邵�A���������Z�ʂ���Ȃ��̂˂Ƃ�����ꂻ�����B

2015.07.10

�傫�������킹�č\�}�����߂�̂ŌʂɎB�e�����A���B�����t�ɍ����������̂��B�f�W�^���͊ȒP�ɂł���̂őf���炵���B

�W�{�̐��`�����Ȃ炻�̂܂ܕ`���悢�̂����A�ւ������Ȃ̂ł����������Ȃ��B

���������n�߂�ƁA�����Ă���{���̎p�͎��͒肩�łȂ��̂������ɂȂ��Ă���̂����A�ǂ��������t���̂��͎���̂��y���݂ł���B

2015.07.05

�]�E���V�̍s�i�ɂÂ��ăA���̍s�i��A1�ŕ`���Ă��邪�A�����ɓo�ꂷ��A���B���B

�������낤�낵�Ă���A���͍����傫�ȃA���⏬�����Ԃ��̂��炢�����������Ă��Ȃ��������̂����A�g�債�Ă݂�ƌ`�̊�{�͕ς��Ȃ��Ă����낢��ω����Ă��邵�A�O���i�̖͗l�➙�т̑召�A�������Ȃǂ͐����قȂ�B

����ł��]�E���V�Ȃǂɔ�ׂ�ƍׂ����ω��Ȃ̂��ȂƂ��v�����B

���̊G�ł͑傫���̈Ⴂ�͕�����Ȃ����A1���ɂ܂Ƃ߂�Ƃǂ������邩�A�d�オ�肪�y���݂��B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

���̃y�[�W�̃g�b�v��

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2015.06.30

MWS�]���v���p���[�gMZK_01(�r)�ɂ���G�s�e�~�A���B

�|�Ȃ�̌`�Œ����ɎR�`�̖͗l����������������̂���]���ł���B

���}�͌�������`���Ȃ���X�P�b�`�������̂��B�ׂ����Ƃ���́A�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ă���Ȃ��̂��낤�ƕ`���グ�����̂��B

���̌�A�ꏊ�͈Ⴄ���r�f�I�ώ@���ĎB�e�������̂�����̂Ŕ�r�̂��ߕ��ׂĂ݂��B

�ʐ^�ƃX�P�b�`�̓s���g�ʒu�������Ⴄ�̂ŁA�ʐ^�ł͏c�i�q���ڗ����Ȃ����G�͖ڗ��Ȃǂ̍��͂��邪�A�܂��܂��`���Ă���Ƃ������邵�A���ꂶ��ʖڂ˂��Ƃ�����ꂻ�������A�G��`���͓̂�����̂��B

2015.06.25

�b���ځi�����ށj���H���ځi�J�u�g���V�ށj�z�^����ȃW���E�J�C�{���Ȃ̉����B�̒�1.1�Z���`���[�g���B

�O��͂��̊G�܂ŕ`������ō�Ƃ������������Ŏ��Ԑ�ɂȂ��Ă��킯���B

���̊G�̌��͎ʐ^���B���ɕ����߂����̂Ȃ̂Ŋ��S�Ȏ��R�ł͂Ȃ����^�����R�̃|�[�Y���낤���B

�`�͂���Ƃ��āA�ގ��̊������厖���B���̃��V�͏_�炩���O���i�Ȃ̂ŁA���̊������Ȃ��Ɛ����Ƃ͌����Ȃ��̂����A���܂萬�������Ƃ͌����Ȃ��悤���B

���l�̕`�����z�^���n�̕W�{����f�X�N�g�b�v�ɍڂ��āA�p�\�R�����J�����тɌ��Ă��邪�A�G��Ƃӂɂ�ӂɂ�ɂȂ肻���Ȋ����ŁA�m���ɂ�������ȂƊ��S���邪�A���̂������_�̏W���̂łƂĂ��Ȃ����Ԃ��|�����Ă���悤�ł���B���ꂭ�炢�w�͂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƌ������Ƃ��낤���B

2015.06.20

�b���ځi�����ށj���H���ځi�J�u�g���V�ށj�z�^����ȃW���E�J�C�{���Ȃ̉����B�̒�1.1�Z���`���[�g���B

�قƂ�ǔ����F�����A���Ⴊ�^�����Ŋۂ��o�������Ă��āA���ƂȂ����킢�炵���A�O���i���_�炩���ĉؚ��Ȋ��������A�������̗D�����ƈ���Ă���ǂ���A�S�Ȃ̂ŏ�e�͂̂Ȃ����H�����낤�B

���߂͍�����O�A���A��r�̏����B�N���K�^�ȂǂƂ͑S�R�Ⴄ�`�����A�n���V�Ƃ��]�E���V�ɂ͋߂��A�S�߂����L�̃u���V�̂悤�ŗt���ς̕\�ʂ���������߂܂���̂ɓs���ǂ��ł��Ă���悤�Ɍ�����B

�L�^�p�̊G�͂���Ȃ��Ƃ��v�������ׁA�����Ƃ��̖����悤�ɐ��m����S�����Ȃ���`���Ă����킯���B

2015.06.15

�b��(������)�ڑ��H���ځi�J�u�g���V�ށj�N���K�^�ȃm�R�M���N���K�^�݂���������A�S�̎����}�ӂƏ����Ⴄ�̂��C�ɂȂ�B�̒�3�Z���`���[�g���B

�w�҂łȂ��̂ňӎ����ĕW�{��̂悤�ɂ͕`���Ă��Ȃ��������A�����̂Ƃ���W�{����ǂ��ɂȂ��Ă���B

�����͂���Ȃɂ�����Ƃ��Ă��Ȃ��̂ŃX�P�b�`���Ƃ��Ă���A���̌`�ɍč\������킯���B����Ă݂�ƂȂ��Ȃ��ʔ����B

�S�̂Ɋۂ܂����蓪����������A�r�͖�����̕��������Ă�����ƁA����p�x�ɂ���Ă͕ʕ����Ǝv�����炢�ɕω����邱�Ƃ�����B������A�p���������������`�ɕ������邱�ƂɂȂ�킯���B

�{���̌`���������藝�����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��킯���B���̂��Ƃ̑厖���ɍ����C�������ƌ������Ƃ̂悤�ł���B

2015.06.10

�b��(������)�ڑ��H���ځi�J�u�g���V�ށj�Z���`�R�K�l�ȃZ���`�R�K�l�݂����B�̒�1.9�Z���`���[�g���B

�}�ӂŊG���킹����ƁA�ǂ����Ă��Z���`�R�K�l�����A���|�c���̖��ēx�ŃZ���`�R�K�l���I�I�Z���`�R�K�l�̋�ʂ��o����B�ȂǂƏ����Ă��邪����炵������������悤�Ȍ����Ȃ��悤�ȂŁA�����̓���͑f�l�ɂ͖����Ȃ̂��킩��B

����͂Ƃ������A�傫���������������邵�Z�����̋�������Ŕ��������V�����A���H����̂��̂������Ă��邩�Ђ�����Ԃ��Ă���̂��E���̂������̂��̃��V�̕ߊl���@�Ȃ̂ŁA�ǂ�����������̂������ɓ���Ă���悤�ł���B

���̂������_�j���܂Ƃ����Ă���̂���Ȃ̂ŁA�����ɃG�^�m�[���ŏ��ł��Ă���B

���O�͊����ŏ����Ɛ�B�����������ł���B���ɂ����郀�V�Ȃ̂ł������B

���R�E�̑|��������ŗL�����V�ł͂��邪�_�j�����Ă���̂��ނׂȂ邩�Ȃł���B

2015.06.05

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃ��V�q�L�A�u�ȃn���{�\���V�q�L���B�̒�1.5�Z���`���[�g���B

�}�ӂŃn���{�\���V�q�L����Ԃ���炵���������A�̒���1�Z���`���[�g���Ƃ������̖͗l���قȂ����肷��̂ŋ߂�����ǂ��Ⴄ��Ƃ��v����B

�T�C�N�����O�������łɓ����ō����̏W�����B�I�I�N���A�����ڂɂ����̂ŕ߂܂��������ꂾ�����Ǝ₵���ƁA���炭���ނ��T���Č������̂����̃��V���B

�A���͋��\�����I�I�N���A���͑�^�Ȃ̂Ŋ�Ȃ����ȂƂ��v�������A�P�[�X���ЂƂ��������Ă����Ȃ������̂ŗt���ς����ĂQ�C���ЂƂP�[�X�ɓ��ꂽ�B

�Ƃɒ����Ă݂���뜜�͌����ƂȂ��ċ�����������Ƃ��킦���Ă��܂����B�����Ď��̂Ō���Ƌ��ɑ匊���Ă����B

�ʐ^���B��A���̂��̂܂܂̃X�P�b�`�������B�ʐ^�͌�Ő[�x�������������G�p�Ȃǂ��Ԃ�Ă����B���͂����������ł͂Ȃ������킯���B

�������������Ă���Ƃ���Ȃ��Ƃ͂�����ł�����̂ɋC�t�������A����͒P�ɐG�p�����ؓ��Ƃ��̎���̑̉t������A���̋ؓ������_�o���@�\���Ă���Γ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����B�q�g�͂Ȃ�ł��M���ނ̎��Ɠ����悤�ɍl���Ă��܂����A�������ɂ͂��ꂼ�ꂩ�Ȃ�قȂ鎀�ɗl������킯���낤

2015.05.30

�b��(������)�ڑ��H���ځi�J�u�g���V�ށj�N���K�^�ȃR�N���K�^���낤�B�̒�2.9�Z���`���[�g���B

�ؑ��������u�����i�����l����B�v��ǂ�ł�����Ƃ������A����̂Ŗڂ�ʂ��Ă���Ƃ����̂����m�ł��邪�A�Ȃ�قǂƍm����Ƃ��������B

�u�ߋ��̐i���ł߂��܂������̂�������ƑO�J���u���A�I�̑��זE�����̏o���ƁA�V����ƂƂ��Ɏn�܂����M���ނ̓K�����U�ł���B

��҂͋����̐�łɂ��A�����ɂ���Đ�߂��Ă����e��̐��ԓI�Z�����Ă��܂��A���������c�����M���ނ������I�ɕ��U���Ă������B�v

�Ȃ�قǁA�l�ނ̔ɉh�͋����̐�ł������Ă����Ȃ̂��B�ȂǂƊ��S����킯���B

�Ԍ`�͌�オ�h���̂悤�����A�e���͂����ł��Ȃ��B�����͌Ð��ォ�炢�邵�A�N���K�^�ł��A�ŌẨ����W�����I����̂��̂����������狰���Ƌ��ɐ����Ă����悤���B

�N���K�^�̗c���͕��������؍ނ��a�Ɉ�����ŁA�Â��^�C�v�͐j�t����V�����^�C�v�͍L�t�����������B�A���̐i���ɕ����Đi�����Ă����킯���B�G�ɕ`����Ă���ЂƂ̗c���͍L�t���̕����ނ����ׂĂ���̂ł����ŋ߁A�Ƃ����Ă����疜�N�����邢�͉��S���N���O���낤���A���̂��납��̂ЂƂ̂킯���낤�B

2015.05.25

MWS�]���v���p���[�gASK_01(�r)�ɂ���t���c�X���A���B

�]���ώ@���n�߂���EP_1�ł��̌]����Ε�100X,NA=1.3�Ō������A��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�r�f�I�ώ@�ōĒ��킵�āA�В����قǖ��Ăł͂Ȃ����Ȃ�Ƃ����邱�Ƃ��ł����B(�f���摜�ł͍��[�������킸���ɕ����邾���������摜�ł͑S�̂Ɍ����Ă���B)

����p��EP_1���O���[�h�̍������T�[�`�V���[�Y��ASK_01�Ȃ̂ŕW�{�̗ǂ������邵�A�Ɩ��@�ȂNjZ�p���オ���Ă���̂��낤�B���������Ƃł���B

����̊Ԋu�͎�ނɂ���Ĉ�肵�Ă���Ƃ̂��Ƃ�10�v�������̂����̕\���B�傫���̓O���t�������B

�����悤�ȑ傫���Ɍ��������ꊄ���x�̑傫���̈Ⴂ������悤���B

10��m������̏����32�{��6�A33�{��4�������B

�傫���͈ꊄ����Ă���̂�����32�`35�{���炢�ł������킯�Ȃ̂ŁA�傫���Ɩ��W�Ɉ�肵�Ă���ƌ����邾�낤�B

2015.05.20

MWS�]���v���p���[�gHKZ_01(�k��)�ɂ���10�~20�ʂ����炢�̌]�����B

���߂͕ʂ̂��̂ƌ��Ă������ォ��̂��̂Ɖ�����̂��̂Ƃœ������̂��Ƃ����̂�������܂Ő������Ԃ������������̂��B

���w�������Ō���Ə������̂ƕ���Ȗʂ����Ȃ��̂ŁA�Ȃɂ��Ȃ��悭�������ŏI����Ă��܂��B

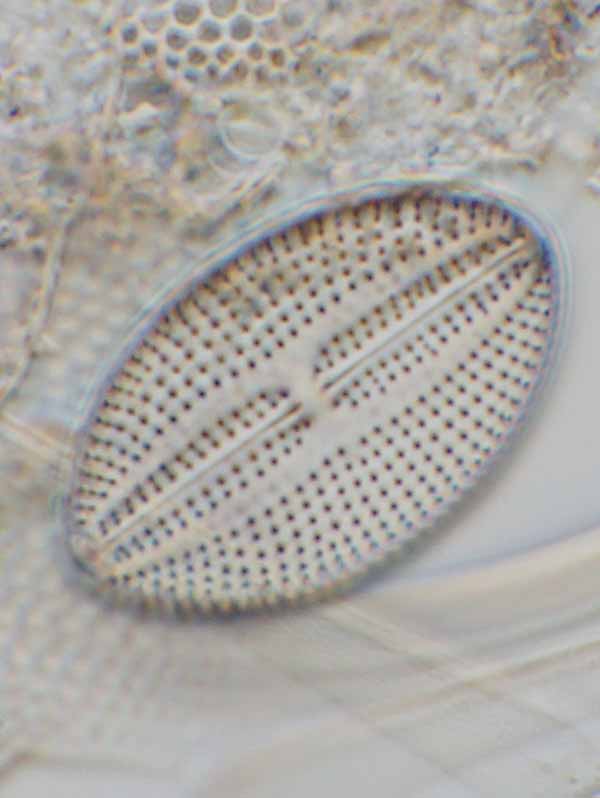

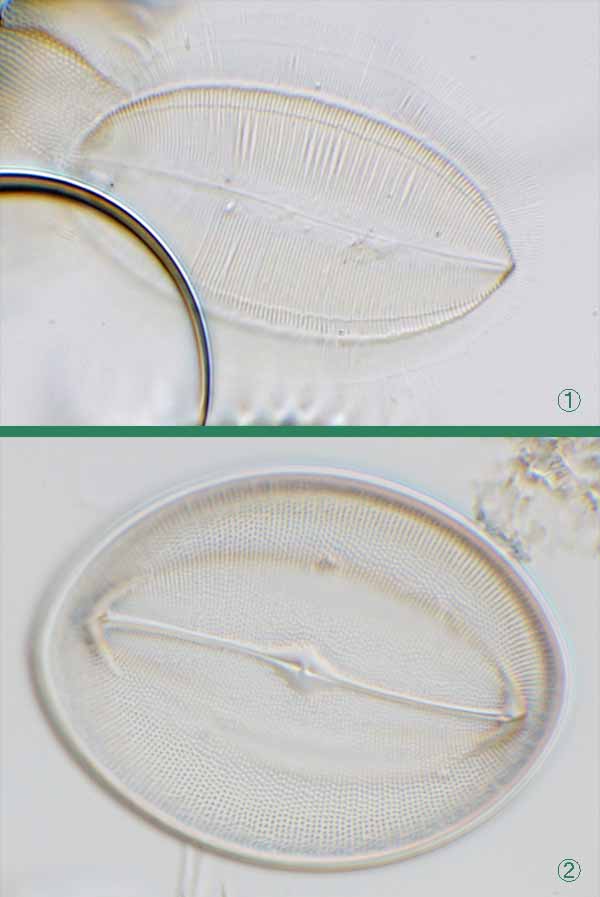

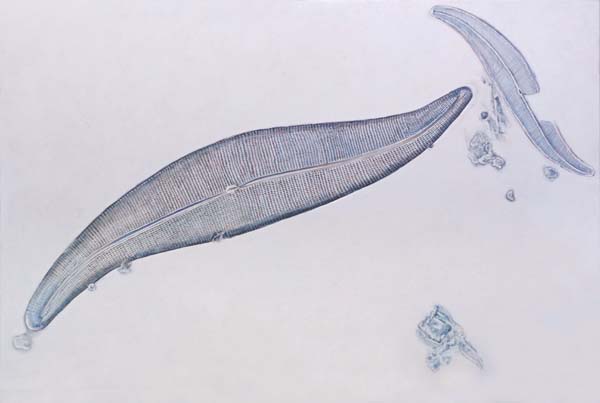

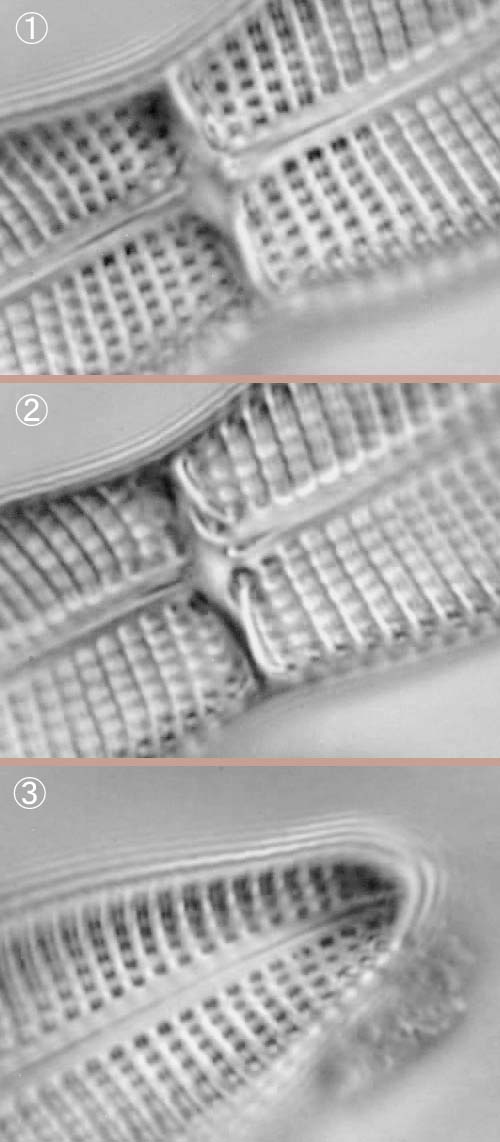

�������A�l�b�g�Œ��ׂ�ƌQ�̂Ő�������C�^�P�C�\�E�Ƃ����̂�����������A�����Diatoma mesodon�̋L�ڂ��������̂ŁA����Ō�������Ƃr�d�l�摜���������o�Ă����B

����őz���������܂������ĕ`�����̂����̐}���B

��k�̌����͂������������Ă����ɍׂ����E�䂪����ł���悤���B�іʂ̉摜������ƌ����͑z���ł���B�r�d�l�摜�ł͏�k�͗����n���Ă���̂��͂�����ʂ��Ă��āA���ꂪ����̂Ō��w�������̑�����₱�����Ȃ�B�Ԃ̑ѕЂ͗ւ����������G�Ȍ`�����Ă��āA���g�ݍ��킹������Ȃ̂ŁA�܂��܂����w�������̑��͂킩���ɂȂ�A����͂Ȃ�Ȃ̂��˂��[�Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ǝv���̂��B

2015.05.15

�����O��MWS�́u�{���̉摜�v��38����fCCD�ł̎B�e�̘b���o�Ă��āA�����ƋC�ɂȂ��Ă����B

�ڑ��̎d�������m�ɕ�����Ȃ��̂ŎY�Ɨp�̃J�������͖̂`�����ȂƂ��߂���Ă����̂����A���[�R�X�g�̃E�G�b�u�J�����̃����Y���Ƃ�����g���Ȃ����Ǝ����Ă݂��̂�����̉摜���B

DL_TEST�̃L���x����Ε������Y40X�Ō���Ɖ��}�̗l�Ɍ�����B0.5�~���̉~�̒���������͈͂��B

������E�G�b�u�J�����ŎB�e����Ə�}�̂悤�ɂȂ�B640�~480��f�̉摜�ł���B�s���g��ς��Ă����ƃp�\�R���̃��j�^�[�Ƀ��A���^�C���ʼnf�����B�ق�̂킸���̈Ⴂ���Ď��ł��āA�ڎ��ł͋C�t���Ȃ������E�䂪�s���Ăł͂��邪�������茩������ꂽ�B��t��NA=0.95�̃u�����A�{40X�̉𑜗͂����h�ɔ����ł����݂������B

���̃L���x���̖E��͋Â����`�����Ă���̂�MWS�̖{���̉摜�ɂłĂ��Ď����ɂ͖����ƒ��߂Ă������̂����A�F�p���[LED����Z�̑Ε�100X�͂�����𑜓x�͏オ��̂ŕ��@�͂���B�Ȃ�]���o�Ă����B

MWS�́u�{���̉摜�v�̐M�����Ȃ��悤�ȉ摜�̐��X��������ɂ��Č]���v���p���[�g�̊ώ@�𑱂��Ă����킯�����A�r�f�I�ώ@�̎�@�ŐV���ʂ��o�Ă����悤���B

2015.05.10

�S���U���̃S���t�H�l�}�̑������B

�@�͊k�ʂ̒������ŖE�䂪�����Ă���̂ŁA����ł͂Ȃ��������茊���J���Ă���̂�������B

�A�͑іʂ����K�̕�������Ă���B�[���̔�k�͔����̂��͂�����ʂ��Ă��Ȃ��B

�B�͏㉺�̔�k�̑z���}���B

�\�ʂ͂��Ƃ��Ă���͂��Ȃ̂ŖE��̌������`���Ă��Ȃ��B

��k�͏㉺�Q���݂̂Œ��Ԃ̑ѕЂ͂Ȃ��B

�s���N�ɓh�����Ƃ��낪��̔�k�ɂ����ۂ�Ƃ͂܂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂�

�S���t�H�l�}�͉����猩��ƁA�ǂ��݂Ă���ڂ������Ȃ��̂ŁA�ǂ��ŕʂ��̂������Ԃ̋^��_�������B

SBG-01(�k��)�͓��ɂ��������A�㉺������Ă��Ȃ����̂����������āA�]���̓o���o���ɂȂ�̂����ʂ̂悤�Ȃ̂ŁA������s�v�c���������A���ꂾ���d�Ȃ��Ă���Ƃ����ȒP�ɂ͗���Ȃ��̂������Ƃ����B

��ڂ�������Ȃ��̂��[����������Ώd�Ȃ��Ă���̂��������Â炢�̂������ł���B

�ȏ㒷���Ԃ̋^��_��SBG-01(�k��)�̊ώ@�ʼn��������悤���B�������A���̖��ɂ������Ȃ��悤�����ǂƂ�����ꂻ�������A�������肵���C���Ŋ��������̂ł���̂��B

2015.05.05

A1�̃P���g���ɐ��ʂŕ`�����]�E���V�̍s�i���B

�ʐ^��g�ݍ��킹�đ傫���̔�r���������Ƃ����邪�A������G�ɂ����킯���B

���̓��̃v��������Ƃ�����������������ˁB�ƌ���ꂻ�������A�ʐ^�����ɂ��ĉ����������Ď��������̂Ŕ`���Ȃ���C�������B���\��J���Ă���̂ł���B

2015.04.30

�l�v�r�]���v���p���[�gSBG-01(�k��)�̃S���t�H�l�}(�N�T�r�P�C�\�E)���B

���̃v���o���[�g�̓S���t�H�l�}����R����B�@�̉E�ƍ��ł͑����������Ⴄ����ʎ�ɈႢ�Ȃ����A����������낢������Ă���݂����ł���B��T���̊y���݂����邪���̂�z������y���݂�����B

�@�͐^�������[���ʒu�ɂ������̂Ńs���g�̂��������̂��������������͂��̂܂܂ł���B�ォ��≡����̂��́A���߂���̂��̂ƕ���ł���̂Ŏv���͖c��ށB

�A�ƇB�̓s���g�̈ʒu��ς������̂��B�A�ł͞��`�����B�ł͑�`�Ɛ����Ⴄ�B���w�������̐��E�͌`��ǂ݉����͎̂���̋ƂȂ̂��������Ă��炦��Ǝv���B

�C�͑O�ɂ��o�������@�̍����ɂ���]���̑z���}���B

2015.04.25

�����S�q�Q�i�K�]�E���V�ƌ����̂�������Ȃ��B�̒�0.8�Z���`���[�g���B

�����Ɣ��̗ؖт����钆�^�ōג����]�E���V�ł��킢�炵���������������A���ʑ��͂Ȃ��Ȃ��̂��̂��B

�]�E���V���ł��O���i�Ƃ����C���[�W�ł������A���̃��V�̋r�͒����ق�̂�Ɠ����Ď�X����������B

�ؖт��S�g�ɂ��邪�A���̌��͍��X�Ƃ����т�����B�����㉺���E�ɓ��������Ƃ��ɋ��̒��ɓ����Ă����̂��낤�B���̎ʐ^�ł͓����������Ƃ���Ȃ̂ł�������ƍ��т������Ă���킯���B

2015.04.20

�������Ȃ��ʐ^���Ȃ��ƌ����邩������A�n�i�o�G�̂P�킾�Ǝv����n�G�̓����̃h�A�b�v���B

�M���o�G��C�G�o�G�͌��ꂽ��E���X�v���[�̏o�ԂɂȂ錙���҂ʼn��炵�����̂ł����邵�A���̌������ŏ��߂Č����Ƃ��̓M���b�Ƃ������̂��������A�������n�G�����Ă����̂ł������N���Ă��Ă���B

���̎ʐ^�ł́A������Ƃ��������̔��ɂ����ʂ��Ă͋��Ȃ����A���ۂ͔����Ȗтŕ����Ă���̂Ńr���[�h�̔��Ȃ̂ł���B

2015.04.15

�O��͍�����B�l�̌��t�����������A�ǂݒ����ƂЂ��݂��ۂ����ӂ�����悤�ɂ��v����B����ȋC�����͂��炳��Ȃ��̂����A�[�w�S���ō��]�݂̂˂��݂������āA���ꂪ�������ɂȂ����̂��낤���ȂǂƂ��l�������B�l���������낤�B

����͂Ƃ������A�n�߂����̂��̂ƍŋ߂̂Ɣ�r���Ă݂��B��i��2009�N7���̂��̂ł���B�����܂܂łȂ��̂Ƌr���d�Ȃ�Ȃ��悤�ɃA�����W�������̂��B

�A���̋r�̕t�����͑̂̐c�ɋ߂��̂ōH�v�����Ȃ��Ƒ̂ɓ������Ă��܂��B�����Ŋ�߂̑傫����`��Ƒڐ߂̕t�������O����r�ňقȂ邵�A�����͋t�O�p�`�ɂ�����ɑڐ߂̔����ȋȂ�����Ŏ��ɂ��܂��̂ɓ�����Ȃ��Ȃ��Ă���B

������ӂ̂��Ƃ��S���������Ă��Ȃ��̂���i�̐}���ƍ��͔��f�ł���̂ŊԈႢ�Ȃ��i���͂��Ă��邪�A���������̐}�������\���Ă��邩�ƌ����Ή������B���������Ƃ��Ă��\���ł��邩�͖��ʂ̖��ł͂���B

�Ђ��ނ̂�˂��ނ̂͂낭�ł��Ȃ����Ƃ����A�ʔ����ʔ����ł��̂����`���Ă����܂��傤�B

2015.04.10

�n�l�I���o�G��1��̂悤�����A�����ɐꍞ�݂��Ȃ������̂��C�ɂȂ�B

�����̂Ƃ���ʐ^�����ɂ����G�������Ă��邪�A�u�Ώۂւ̗������A�\�������Ȃ��邾���̏��̊��ɂƂǂ܂�B�v�Ƃ������Ƃ��@���Ɍ���Ă���Ɣ��Ȃ�������̂ŏ��S�ɕԂ��Đ��`���Ŋ�����Ԃ̂��̂��ʐ������B

�Ώۂւ̗����́A�`�����ł͂Ȃ������ے��Ɛ��Ԃ܂ł܂��Ȃ��Ă͂Ƃ������Ƃ����A�c�O�Ȃ���傢�Ɍ����Ă��钆�ŗ֊s�����ł����m�ɑ����悤�Ƃ����킯���B

�������A���ĂȗŐ����Ȃ������̑̂ɂ͗֊s���͂Ȃ��B�Ȃ����Ă䂭�ʂ����������Ƃ������Ƃ��ĕ`���킯���B����������͂܂��Ȃ��Ȑ��̂�Ȃ�ɂȂ�B���̋Ȑ��͓ʂɂȂ����艚�ɂȂ�����ȗ����ω������肷��B�Ȃ�����ƕω��_���������艟�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��킯�����A�Ȃ��Ȃ����ɂ߂��Ȃ����̂��B�܂�`���Ȃ����̂ł���B

����ɁA�������A�r�Ɛ��������ƌq����������ė��̂��������A�{�����ڂɕ����Ԃ̂ł���ΐ����Ƃ����킯���B

������ł͂Ȃ������`�ŕ`���ꂽ���q����̐��g��R�G���͂���ȕ��������Ȃ��Ǝv���̂��B

2015.04.05

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃ~�o�G�ȃJ�{�`���~�o�G�̂悤���B�̒�1�Z���`���[�g���B

�l�b�g������Ƃ悭�����̂������������B�Ƃ̒��ŕ߂܂������䏊�ɃJ�{�`�������炭�ق����炩���Ă���������A���̃J�{�`������o�Ă����̂��낤�B

�~�o�G�͎����܂��͉ʛ����Ƃ������炵�����A�ʎ��ɎY�ݕt����ꂽ�����z�����ėc���ɂȂ�Ǝ�������Ă��܂��Ƃ����_���ɂƂ��Ă͂Ƃ�ł��Ȃ����V���������B

������A�����Ԃ�������ɂ�����̂͂܂������A�C�O����i�����Ă������͓̂V�G�����Ȃ��̂ŐB������ɂȂ鋰�낵���������Ă���Ƃ��B

����ł͑�p����N�������炵���E���~�o�G�����d�R���牂���哇�܂ōL����E���ނ̖{�y�A�o�֎~�ɂȂ��Ă������������A�s�D�������Y��������₷����@���Ƃ萬�����������ł���B

�E�L�B�y�f�B�A�ɂ���1986�N�����ƊJ�n1990�N�ɍ�������\�A1993�N�Ō�̔��d�R�����ō���m�F���A����ɗv������p��169��6400���~�A���̊Ԃɕ������ꂽ�n�G�̐��͖�530��7743���C�ɏ��B�Ƃ����������������ׂĂ������̂��B

2015.03.30

���������c�Ɍ����n�������ق�����B�o�u���̍��̌��݂Ŕ�p��ɂ��܂Ȃ��ō��ꂽ���̂��B�����B

������̒n�w�͕ǖʂɋ���ȕǂƂ��ė����グ�Ă���B���̉��ɂ͂�����ǂ�����Ƒ傫���W�{���J�b�g���f���Œu���Ă���B�����Ȃ��̂ł���B

�X�g���}�g���C�g�͒n���̑�C�Ɏ_�f�������炵�����̂Ƃ��ėL�����B���݂͂킸���ɃI�[�X�g�����A�̉����̔Z������]�Ȃǂɐ����c���Ă��邾�������A�ꎞ�͐��E�𐧔e���Ă������������������B

���̔p�ꂽ���Ƃ����Ǝ����̐��ݏo�����_�f�������Ċ����Ȋ��������鐶�������o�ꂵ�Ă�������Ƃ̂��Ƃł���B���̐������ɂ͓����Ȃ��ʼnh�{���_�̃X�g���}�g���C�g�͂��������̉a�ɂȂ����̂��������B�������c���Ă���͉̂������Z�����ĕߐH�҂��������Ȃ��ꏊ�����炾�����ł���B

�X�g���}�g���C�g�̑O�̐����͍��M���̌��C���ۂ��Ԍ`�������炵�����A���̐������ɂƂ��Ă͎_�f�͖ғłŁA�X�g���}�g���C�g�͎���̒n�ʂ�D���Ƃꂽ����������A���ʂ͉��Ŗłڂ������̂����łڂ��ꂽ�B

�Ƃ͂����A��ł����킯�ł͂Ȃ��B�X�g���}�g���C�g������Ă��������͌��݂���R���邵�A���C���ۂ��n���[�����荞��ŋ����قǂ̐�������炵���B

�������͂��ɂ��ԂƂ��̂��������B

2015.03.25

�q���̍��A�V�����k�����R���̑��ʼnċx�݂��߂����Ă������Ƃ�����B

�R�̎Ζʂ��J�������w�Z�̍Z��Ƀ|�v���̋����|�c���Ɨ����Ă����������ςȊ����������B�ߊ���Ă悭������ђ����ُ픭�����āA������Ƃ���ŗt���������ƐH�ׂĂ����B���グ��Ə�̕��܂ł���B�g�̖т��悾�Ƃ͂��̂��Ƃ��B

���炭���čs���ƃ|�v���͊ۖV��ɂȂ��Ă����B�����Ēn�ʂɂ͖𒆐S�ɂ��Ċۂ��т��`����Ă����B����͖ђ��̎��[�������B�܂��킸���ɐ����c���Ă���z������ɂ��n�ʂɂ����낤�낵�Ă������a���Ȃ��̂�����܂��Ȃ����ʂ̂��낤�Ǝv�����B

�ُ픭���͂����Ƃ�����̂��������A�����͂����Ƌ��낵�����̂������B

�Z�ɂ�^���ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă������|�v���͂ǂ��ɂ������̂��A�R�̎Ζʂɂ���w�Z������L���͂��͂Ȃ����S���o���Ă��Ȃ��B�������������L���Ɏc���Ă���B�c�ɂɃ|�v���̖͕ςȋC�����邵�A����قǑ傫���͂Ȃ��̂�������Ȃ����L���͊G�̂悤�Ȃ��̂��B

2015.03.20

�t�G�V��ƓW�ɏo�i�����G���B�]���̎ʐ��ɓO���錭����͕������āA�]�����̂��͎̂ʐ��Ō����܂܂ł��邪�z�u�͓��̍�p�ł���B

�ꉞ�`�ɂ͂Ȃ����悤�����A�ǂ����ʖڂ����Ȃ̂ő�\�Ɍ��Ă�������B

���炭�ق��Č��Ă���ꂽ���A�����ȕ��т��w�����đ����l�����悤���ˁB�Y�킾����ǂ��Ƒ����Ċ���������Ȃ��Ƃ�������^����ɐ��Ă��܂����B

��\�̔�]�͋��낵���̂��B

2015.03.15

�E���n���V�̏��������ׂĂ݂��B

�ʐ^�̂悤�ɃL�}�����ɔ�ׂĐ����������B���̂�����������Ȃ��B

�L�}�����قǐ��R�Ƃ��Ă��Ȃ������т͒��i�̎ʐ^�̓_�X�ƘA�Ȃ��Ă���ۂ̒��ŏ����̑S�ʂɂ܂�ׂ�Ȃ�����B�������\�ʂ����łȂ������ɂ��O�̕����������ׂ����т���������Ƃ������B

�����āA���˂��˂Ƃ����C�ǂ��l�{�O��ɒʂ��Ă���Bᰂ�����̂��C�ǂ݂����Ȃ̂ŊԈႢ�Ȃ����낤�B���i�̎ʐ^�ł͂����蕪����B

���܂��B�e�ł��Ȃ������̂ōڂ����Ȃ����̉t�̗���錄�Ԃ͂������肠���āA������ψ�Ȍ��ԂłȂ����̗��[�̏��͑����Ċۂ��̂����������B�����̂Ƃ��낪��������������Ȃ��Ǝv�����B

�r�͍ג����āA���̒����ǂ�����đ̉t���z����̂������Ԃ̋^��_�Ȃ̂����A�����̏ꍇ����[�œ_�Ōq�����Ă��邾��������s�v�c�Ȃ��Ƃł���B

�_�o�����Ƃ��Ă����悤�Ƃ������͂����肵�Ȃ������B�����͓�ɕʂ�Ă��邪���킹�ڂ̂Ƃ��낪�܂肽���܂�Ă��āA���̒��ɂ����ƌ�����̂�������̂��_�o�Ŋ����ɂȂ��Ă���Ǝv�����������̂����z���ł����Ȃ��B

2015.03.10

�b���̏����͌ł��B�ꖇ�̔��Ǝv���Ă������A�炵�Č������Ō���Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B

�L�}�����͕\�ʂɏ�������{������A�����ɓ_�X�ƞ��т�����B����ȊO�̂Ƃ���ɂ���菬�������т����ՂȂ�����B

�Ђ�����Ԃ��Ƃ��˂��˂Ƃ����ǂƍ��ۂ̗���ł���B���ۂ͏���̞��т̈ʒu�ɂ���悤�������B

�\�ʂ̍����畆�Ɋǂߍ���⒃�F�������ŗ��ł����Ă���悤�ɂ��������B���ۂ͌��Ԃ�����̂�������Ȃ��Ǝv�����B

�m�F���邽�ߏ����������Ēf�ʂ������B

��ԈႢ�������B���ۂ͂т�����l�܂��Ă��āA�ǂ̂܂�肪��Ԃ������B�����č��������\��ɂ͂����ƌ���ׂ������������������B

�̉t�����Ԃ�ʂ��ďz���Ă���B�����Ɋǂ͋C�ǂŎ_�f����������B�����ƌ���ׂ����͐_�o�Ş��тɌq����O���̏��𑨂���B

�������������萶���Ă���Ƃ��ߑ����o���B

�����Ă���Ǝv�����f�l�̏���ȑz�����B

2015.03.05

�������͏Ɩ����厖���B�]�����������ł܂Ƃ��Ɋώ@�o����悤�ɂȂ����̂͂l�v�r�́u�{���̉摜�v�̏Ɩ��@�̋L���̂��A�ł���B�k�d�c�Ɩ����̎���@��ݒu�ʒu�̏d�v���A����ȈՈÎ���@�A�Ύ�֑яƖ��ȂǗ��������̌��悤���܂˂ʼn��Ƃ��Ȃ��Ă��܂����B�������A�������{�̎ʐ^�������ƕ��ׂ��ŋ߂́u�{���̉摜�v��q������ƁA����͐��������ł͂Ȃ��B������Ɩ{��ǂ�ŗ��_��g�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��Ɣ��Ȃ�����ꂽ�̂��B

�Ƃ���ŁA���̎ʐ^�͎��̌������ł̏������H�v�������ꂱ��ł���B

�����̓X�C�b�`���O���̃h���C�o�[��300mA�ɐ��������P�v�p���[�k�d�c�Q�����삵���B

�W�{��͂Scm�̃V���[���𗠕Ԃ������ԂɃA���~�ʂ�����o��������0.2�����̃A���~�ɃA���~�z�C�[�������������˔����ݍ���ł���B

�ׂ����H�v�͒��̃V���[�������̂܂݂ʼn�]�ł���悤�ɂ��Ă���B�W�{�̌����������ς��������Ƃ��ǂ����邩�炾�B

��ԑ厖�Ȃ͖̂��邭�_�炩�������ǂ��m�ۂ��邩�����A�k�d�c�̒��ˌ��͋�������̂Ńg���y���g�U�ɂ��ď_�炩�����Ă���B

���Ȃ茩����悤�ɂȂ������A���P�_�͂܂��܂�����B���Ƃ����{���قLjÂ��Ȃ�̂Œ����͕K�R�Ȃ̂��B

2015.03.01

�O��̃V���E�W���E�o�G�������̐ꍞ�݂��ǂ�Ȃ��̂����Ē��������̂ŋ����������ŎB�e�����B

�����̒��͑̉t������Ă���炵�����S�ɐ�Ă���Ƃ��v���Ȃ��̂ŁA�킸���Ȃ�����c��݂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ悭�悭�������A�O���͖����悤������둤�͂���悤�ɂ������邪�m�M�����Ă�قǂł͂Ȃ������B�������p���m�F����̂͂Ȃ��Ȃ�����̂��B

���̂��Ȃ��悤�ɂ���̂�����A���̎ʐ^�ł��������{���Ƃꂽ�B�n�G�̒������͂����Ƃ��̂ō�����̂����\�P�b�g���c��̂ňʒu�Ƒ����͂Ƃ�Ă�������͗L���̂��B

2015.02.25

�V���E�W���E�o�G�̂P��݂������B�̒�0.4�Z���`���[�g���B

�ڂ��Ԃ��ď��������킢�炵���̂��V���E�W���E�o�G���Ƃ����v�����������̂ŁA�Ԋ��F�̖ڂ����̂����傫�����s�H�ȃn�G�����ŁA���ꂪ�V���E�W���E�o�G�Ƃ͋����ł��������A�V���E�W���E�o�G�̌��������̃T�C�g�̂������̃|�C���g�ƈ�v�����̂ŊԈႢ�͂Ȃ����낤�B�G�ł͂��̂����́A�@�G�p��[���傫���}�����ꂵ�Ă��邱�ƁB�A���ɓ�ӏ��̐ꍞ�݂����邱�Ƃ��������B

�́A�M���o�G�������ɕ����߂Č��Ă����Ƃ��A�����̂�����L����Ȃ��Ȃ��Đ܂�Ȃ��������Ƃ��������B�����͘A�����Ă�����̂Ǝv���Ă����̂ŝ��ނƎv�����̂��܂ꂽ�̂Ōq�����Ă��Ȃ��̂łȂ����Ƌ^������������Ƃ�����B�悭���Ă݂�Ɛꍞ�݂��������̂ʼn��̂����Ȃ��Ă���̂��s�v�c�Ɏv�������̂��B

�Ȃɂ��̕K�v�������Ă��̂悤�ɐi�������ɈႢ���Ȃ����ʔ������̂ł���B

2015.02.20

���N��12��15���ɏo�����O��̒n���}���J�V�~�[�����g���ė��̉������B�J�V�~�[���̓t���[�̃\�t�g�����D����̂ł���Ȏ����ȒP�ɂł��Ă��܂��̂Ɋ��S���Ă��܂��̂��B

�R���ƈ��m���Z���ɂȂ��Ă���̂ňʒu�͂��݂₷���̂ł͂Ȃ����낤���A�O��̎��͓��m�x������[����̂���Ƃ���͒[�����ɂȂ邪�{�����[���͂Ȃ��Ȃ��̂��̂��ȂƎv���̂��B

2015.02.15

�O��̃q���R�o�`���G�p�̎��������Ă���Ƃ��낾�B

�n�G�ڂȂǂ̋z��������̎�����͏o���Ȃ����k�����A�b����n�`�Ȃǂ̙�����̃��V�͐G�p�̎����͌���ɂ��킦����ŏ�����ɑ|�����Ă���̂��悭����B

�Ƃ��낪���̃n�`�͐G�p�̏㉺���ɑO�r�̋������ɂ��Ă����đ|�����Ă���悤�������B�悤�������Ƃ͖��ӔC�Ȍ�����������������ɓ����������Đ��m�Ɍ��ɂ߂��Ȃ��̂ł���B�����ĊG��`���Ȃ���������������G�p�͑傫������̂Č��ɂ��킦���Ȃ��̂��Ȃ��Ƃ����v���Ă݂��̂����ǂ��Ȃ̂��낤���B

������V�N�������̂̓L�����̂悤�ȗ����p���������Ƃ��B���������̂���������̂͑�ς����ʔ����p���݂��Ă����̂͊��������肾�B

�Ƃ���ō��N�̍ʐF��͘a���ɐ��ʊG�̋�ŕ`���Ă���B���߂͐�����Ȃ��������̂ŃX�L���i�Ŏ�荞�ނ�ᰂ̉e������ɂłĂ��܂����B��͂萅����͑厖�Ȃ̂˂Ƃ������ƂőO�炵�Ă��邪�A����͐��̊܂܂�����������Ȃ������̂��킸������ᰂ��łĂ��܂����B���s�����Ȃ��Ə�B���Ȃ��悤���B

2015.02.10

������ŋߕ߂܂������́B�g�r�R�o�`�̂悤�ȃV���G�b�g���������q���R�o�`�̂P��݂������B�̒�0.2�Z���`���[�g���B

�ǂ�������n�`�ł����Ƃ��Ă���Ȃ��B����ł��Ȃ�Ƃ��֊s�����ł��������Ȃ����Ǝ��݂����ʂ��B

�G�p�͑̂ɔ�ׂĐ����傫�Ȃ��̂���������㉺�Ɍ������U��Ȃ��瑖���Ă����B����ɉ������������ʒu���������王�o����������g���Ă���̂��낤�B

�����̕������͂R�_�x������{�ŁA���߂͉E�̑O��r�Ȃ獶�̒��r�Ƒg�݂Ŏx�����A�̂�O�ɓ������Ȃ���c�����O�{�̋r���O�ɌJ��o���ڒn����B���̌J��Ԃ����Ǝv�����A���̃n�`�̓��������Ă���Ƒڐ߂͂قƂ�Ǔ����������߂ƕ��߂����}�̖��̂悤�ɓ������Ă���悤�������B

����ɂܐ旧���̂悤�ɐڒn���Ă���̂����Ď�ꂽ�B�O��̃g�r�R�o�`�����l�ł��̃T�C�Y�̂��̂͗��ĂĂ���̂�������Ȃ��B���ʂ͐}�`�̂悤�ɐQ�����Ă���̂��B

2015.02.05

�g�r�R�o�`�̂P��̂悤���B�̒�0.2�Z���`���[�g���B

���N�ɂȂ��Ă��猺��̃J���[�̗t�ɗ��Ă���`�r�����������߂܂����B��������ňꌩ�����悤�����Ⴄ���̂������肵�Ċ������Ȃ�B���r�����߂���łĂ��鋗�̑傫�����ɒ[�Ɉ���Ă����̂ňႤ��ނȂ̂��������B����͑傫������g�r�R�o�`�ƌ����킯���B

���̃`�r���͂�����ɑ������Ċώ@�ł��Ȃ��ŃC���C�����邪�A�����~�܂��đ̂̎��������鎞�̓j�b�R���ł���B���b�N���ώ@�ł��邵�A�O���i���p�[�c���ɈႤ����������ƂȂ����������ł���B���܂�̎��݂��ɋ�������邪�G�ɂ���͓̂���B

�G�͕��i�Ƃ��܂�ς��Ȃ�����r���グ�����̑|�������Ă���ȒP�ȂƂ����`�����̂��B

2015.01.30

�R���ɂ͐V��Ət�G�W������B

���̎ʐ^�ɂ��閼�O�͕�����Ȃ����Ȃ������t���݂����Ȃ��̂ƁA�܂��̌]����`�����B

����͎ʐ^�̒ʂ�ɕ`���͎̂~�߂ɂ��č\��������肾�B

�������̌]����I�ѕ��ׂ�����킯���B

���Ƃ��Ǝ₵����ʂ��܂��܂��₵���Ȃ邪�A������\���̗͂ŏ��z���悤�Ƃ����킯���B

�s�s�̊G���o�����V��ƓW�œ�����Ƃ����悤�Ƃ��Ă���ƌ���ꂽ���Ƃ����邪�A�����������Ƃ�����B�ǂ��������䂤�̂��D���炵���B���S�C�Ȃ��Ƃ��B

2015.01.25

�O��̃z�\�`�r�A�i�o�`�̎��_���킸���ɕς����ʐ^�ƋL�^�̂��߂̃X�P�b�`�ł���B

�����̓ǂݎ��Ȃ��̂͂��e�͉������B

�X�P�b�`�͊����W�{��Ԃ̂��̂ł��Ă���B�����Ă���Ƃ��Ƃ��Ȃ�Ⴄ���̂����邪�A���̏ꍇ�͐G�p�Ƃ��r�Ƃ��͕ʂɂ��āA���Ȃ���Ƃ̎p���c���Ă���B�������肵���O���i�Ƃ����邾�낤�B

�X�P�b�`�ɓ������Ă͐쓇��Y���̌������ԓx�����̋��ɑ������Ă��āA�Ȃ�Ƃ��Ë��̖��������������Ǝ��݂�̂ł��邪�܂�����Ȃ��̂ł��B����ł��i�����Ă���Ƃ悢�̂����B

�W�{�悾�Ɛ��@�̎����͌������Ȃ���Ƃ��낤���A�����̂Ƃ���͊�͂Ō����肽���~�]���Ȋw�҂ł͂Ȃ��G�`���Ƃ��Ă���̂ŁA�S���𑪂邮�炢��������Ă��Ȃ��̂��B

2015.01.20

�n�`(����)�ڃW�K�o�`�ȃz�\�`�r�A�i�o�`�炵���B�̒�0.5�Z���`���[�g���B

���N�̂S���ɕ߂܂������̂ŁA���̌`�Ŏʐ^���B�����B���̌������ŏォ�猩�Ă���̂Ő����̕ǂɎ~�܂��Ă���̂��B�����킯�����A���Ă��Đ����Ȏp�ɂق�ڂꂵ���B�키��s�@�Ō����Ό���̃W�F�b�g�퓬�@�łȂ��A��`���ȊC�R�̗L���ȃ[����ł��Ȃ��A�Ђ�����Ƃ��������R�̔��̗l�Ȋ������B

�q���̉a�ɍ�����������n�`�炵���̂Ŏ��p�̑̂ɐi�����Ă���̂��낤���B���͒����A�������肵�������Ŕ��ė͂͏\�����邵�A�傫�ȕ���Ŋl�������������f�����ߊ��A�����Ƃ����ԂɐK��܂�Ȃ��ēŐj���h���Ė�Ⴢ������Ɏ����A��̂��낤�B

�����ɑ����������ׂ����Đg�y�����ג����̂ɂ��Ă���Ƃ���Ȃǂ́A���̒����Ƀo�����X�����̒����m�ۂ��Ȃ�����̏d�����炵���D�ꂽ�d�g�݂̂悤�ȋC�����Ă����B

2015.01.15

MWS�̔N����J�V���[�Y�̔����ő���킢�ł���B����͕��U���ɏœ_�����Ă��Ă��āA�����Ɠ����ɂǂ�ǂ�Ă������B�����āA�N��������ƍw���҂���̉摜���Љ��Ă������A����܂������Ƌ�������ŁA���U�����g��k�킹�Ă����B�����̂P���R���̋L��

GIF�A�j���Ƃ����炵�����A�쐬�\�t�g�̃T�C�g���������̂ŁADL-TEST�ɂ���f�B�v���l�C�X�̒��Ԃ��s���g�������Ă������摜�ʼn��^���������̂�����̉摜���B

�s���g���ق�̋͂��ɓ����������łǂ�ǂ�p��ς��Ă����A���ꂩ�猳�̌`��z�����Ă����̂��]���`���̊y���݂ł�����̂��B

2015.01.10

�m�~�o�G��1��炵���B�̒��O�D�Q�Z���`���[�g���B���O�̗R���͔w���ۂ܂��Ă���̂ƌ�r���傫������炵���B

��Y�������ɒw偂�J�C�K�����V�̕W�{�悪�łĂ����B�s�����ȕW�{�����ɂ��ĕ`����������Ȃ������̂Ŗ����̏o������̂ł͂Ȃ��Ƃ̃R�����g���������B���Ɍ������ԓx�ł���B

����Ɏh�������̂��낤�A���̌������ł͂悭�����Ȃ��ו��͋����������Ŋώ@���ăX�P�b�`���Ƃ����B

���̃|�[�Y���͎̂ʐ^����̂��̂����ׂ����Ƃ���͎ʂ��Ă��Ȃ��̂ŃX�P�b�`���K�v�Ȃ킯���B

�Ƃ���ŁA���̃n�G�͏��������Ă͎~�܂�A������ς��ē����Ď~�܂���J��Ԃ��Ă��邪�A�~�܂����Ƃ��̑��̌`���ω����Ȃ��̂ɋC�������B �ڂɂ��Ƃ܂�ʋr�̓����Ƃ����킯���B���̃n�G�Ɍ��炸�n�G�̕������̂͂���������Ǝv���Ă������A����ƌ�������ꂽ�Ɗ����������̂��B

2015.01.05

���N�̔N���Ɏg�������́B�I���W�i���ŎR����`���͂͂Ȃ��̂ŁA��ɂ���ĊH�q����`�̎R�Ε��ƌ����S��Ƃ̈�l������u���닙�B�}�v�̏���g�ݍ��킹�Ė͎ʂ����B

���m��͕M�n�̐��E�������߂̕\�����ȂǍ��`���Ă���G�Ƃ͑傢�ɈقȂ��āA�����̂��̂͂��㕔�ɁA���傫���`���̂Ř��Ղ����悤�Ȉʒu�W�������Ր}�ł͂Ȃ��B

�Ԃɑ傫���̕�������̂������������Ƒ傫�ȋ�Ԃɍ��R�ƕϖe���邵�A�]�C�����܂ꂽ�������B�Ǝv���B���ʂ̂قǂ͕ʂɂ��āA���̊G�͂����^�����Ă�킯���B

�f���ɐL�тĂ���l�Ɍ�������{�̌����̏��͖͎ʂ���ƁA�r������e�ɏo���}���{���̂��̂ɒu��������ď�ɐL�тĂ��āA����̌������������Ă���̂ɋC�������B�܂��A���̈�{�͏�ɐL�т邱�Ƃ͏o���������悤�ɉ��ɐL�сA�������͂�Ă��܂����̂����ɕ����Ă����̂����������B

����ɕ����Č͂�Ă��܂������̂����邪�A�s�����Ȃ�����Ȃ���ɏ�ɂƐL�тĂ����̂��B

�v���Ɍ���͖Ñ��̉����ł��芿���͑������Ɏx�z����Ă����̂�����T���������̂������Ă�����ׂ��Ƃ�������B

�����͊��ɂ����A�I�����n�ƌǍ��̉B�ِ����𑗂����炵�����A������Ă������e����L���āA�������ƐL�т���̂��Ƃ��������ӎu�ŕ`�����̂��낤���ȂǂƎv���Ă��܂����B