| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

�@���ꂱ��A���X�Ɋ��������Ƃ������Ă����܂��B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

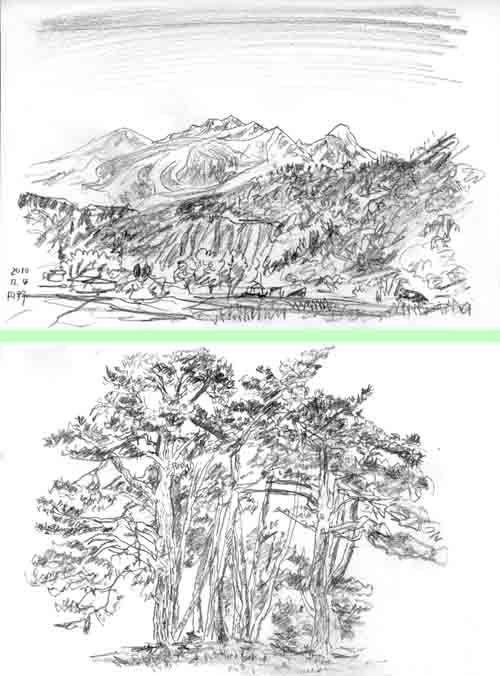

2010.12.25

�P�Q���̂S�C�T���Ɠ���t�ւ䂭�B�̂���̊G�̒��Ԃ̏W�܂�ł���B

��Ԃ͍b���Ɣ����x�ł���B

�b���Ɣ����x�̊Ԃ͊����삪����Ă���B

�����x���́A������̗���ɐZ�H����āA�f�R�̎����₪�B�肩�獑�E���܂łR�O�L���ɓn���đ����Ă���B

����t�Ɍ����ĂQ�O�������Ƃ��Ƃ������Ă���ƁA������z���ɔ����x�߂邱�ƂɂȂ�B

���搶�̍�i�Ɏ����₪����B����͊R�Ȃ̂ŁA�����x�͂킸���Ɋ�������Ă���Ƃ������̂��������A����t�ɋ߂Â��Ƒ傫�������Ă����B

�����ŁA�Ԃ��~�߂āA�X�P�b�`�������Ƃ����킯�ł���B

�����͋����������Ƃ����Ƃ��낾�����B����T�O����P�Q�O�N�Ƃ����ԏ����P�Q�O�{���邻�����B������̔×��ɋꗶ�����_�����A�������̂��Ɖ���łɂ������B

���ꌢ����C�����݂̂ŒN�����Ȃ������B���邢�������Ƌ������ɏ��������ނ������Ă����B

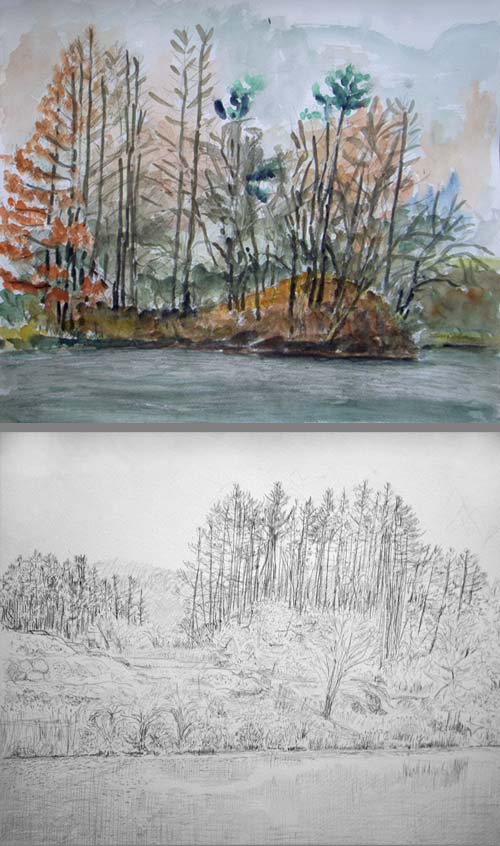

2010.12.20

�����P�P�N�O�ɂȂ邪�A�ɓ��哇�͔g���̍`���猳���ڎw���ĕ������B

�哇�͌�����̉ΎR���ł���B

�����n�₪�C�݂ɗ��ꍞ�݁A�ΎR�D���~��ς���B���A���̏�ɂ��A���͐����Ă���B

�l�͂��̎��R���r�炷�B��ʂ̒����ɎԂ̉����������邪�A��A�ɂЂ�����Ɛ���̂ĂĂ������B�Y�p�̏�������߂��ɂ���A���͊y�����ȂƂ��ꂵ�������Ă������̂��Â��C�����ɂ�����ꂽ�̂��v���o���B

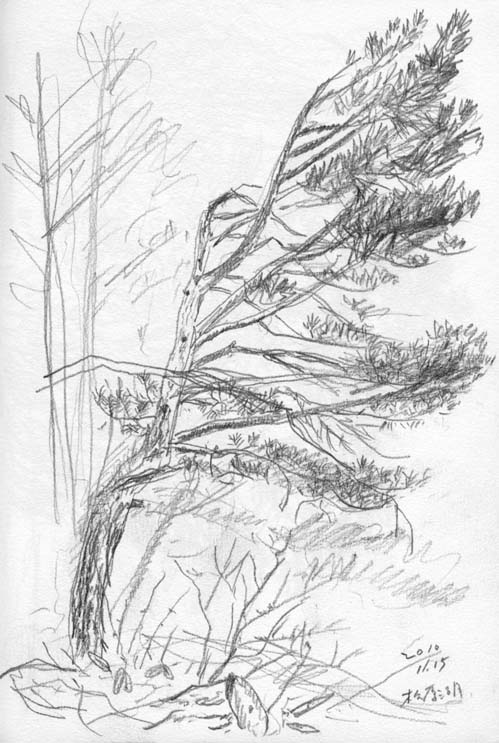

2010.12.15

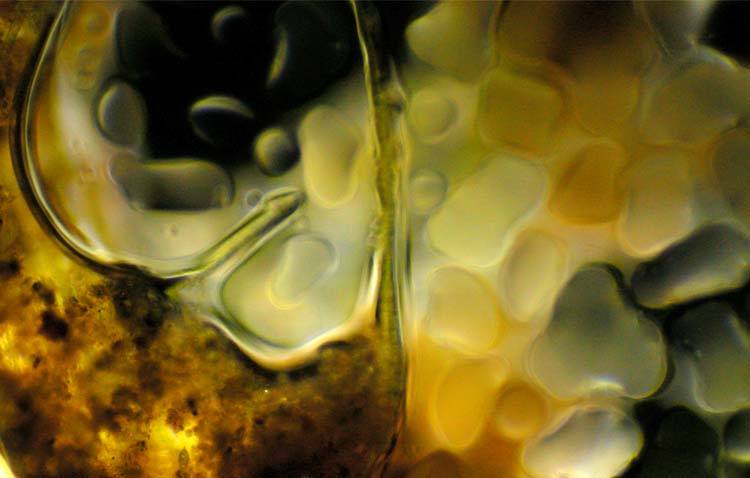

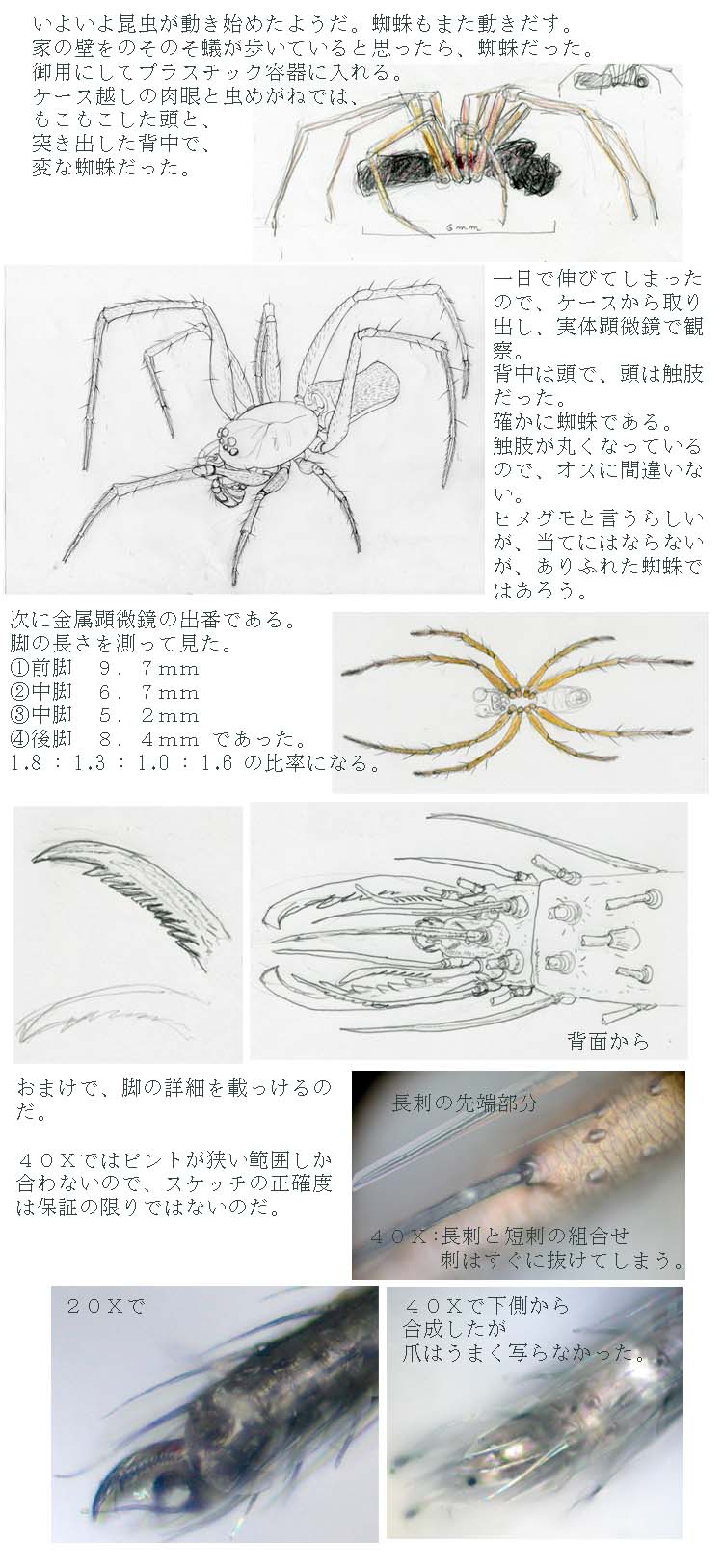

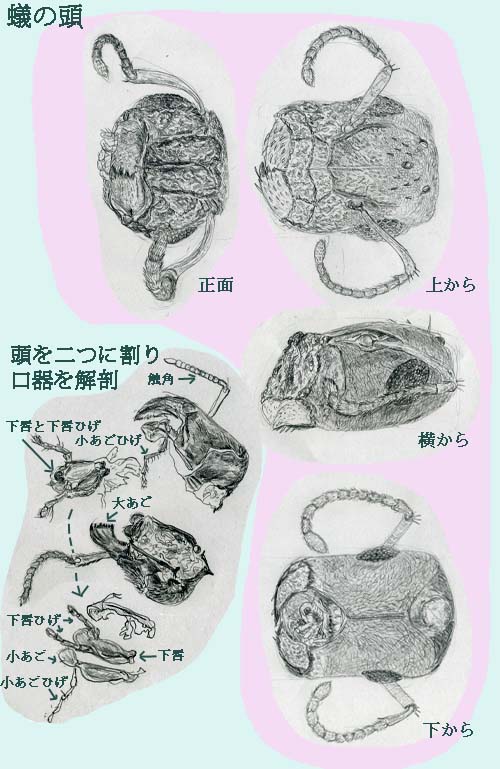

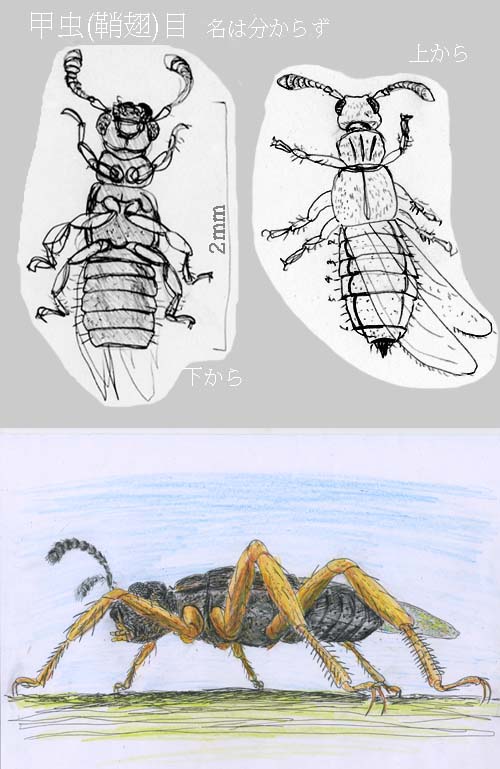

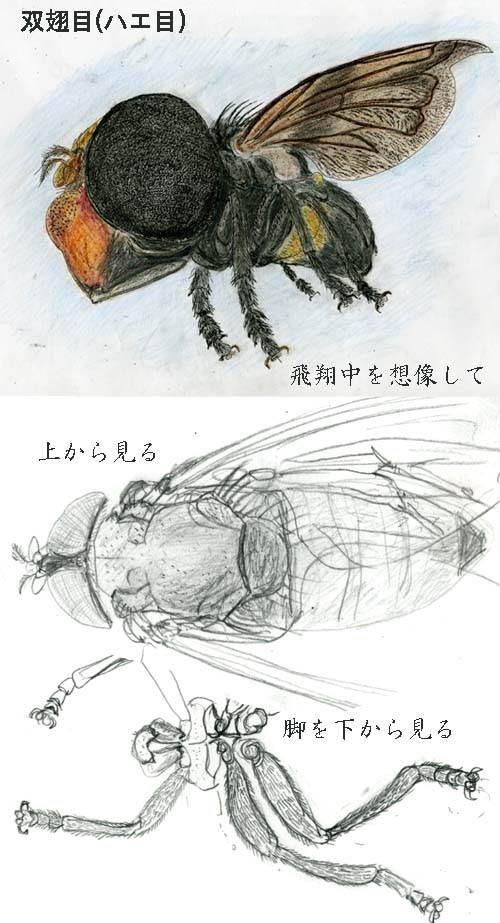

�n�G(�o��)�ڎ��p���ڂ����킩�炸�B�̒�0.25�Z���`���[�g���B

�t�ɂȂ�ƊO�ǂɂ悭���Ă����B���̎����ɂ������ł���Ǝv��Ȃ������B�������A��������ɏo�Ă���B

��Ɠ����悤�ȏK���������Ă���̂��낤���B�Ƃ͌����A����͋z�����ł��A�j�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ�����A�z����邾�������ł��Ȃ��B

����̊Ԃɂ͖т��܂�ׂ�Ȃ������Ă�������A�ԕ��̂悤�ȕ����ۂ����̂��a��������Ȃ��B�тʼnԕ�������ɂ��̂�h�����Ƃ�����炵���̂ŁA�����v���킯�����A�������Ƃ͂����Ȃ��`������ƁA�����Ƃ����Ȃ��������������Ă���悤�Ȓ��ł͂���B

2010.12.10

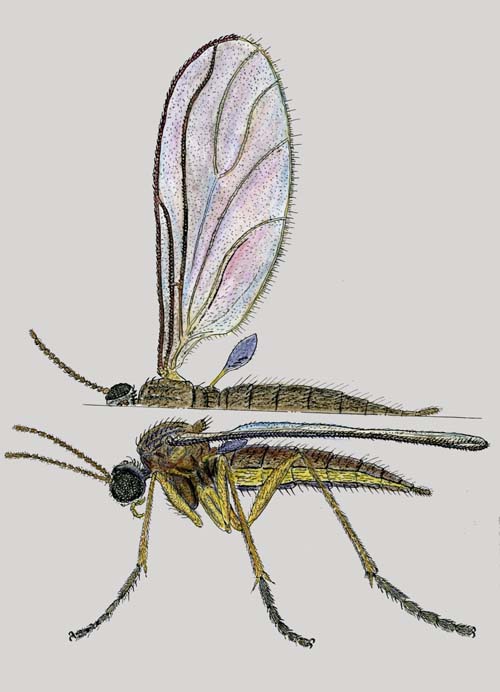

�b��(����)�ڃe���g�E���V�ȃi�~�e���g�E�Ƃ����炵���B

�̒�0.7�Z���`���[�g���B

�e���g�E���V�͗t���ς̏�����낿��낵�Ă��邪�A�p�b�Ɣ�ї����Ƃ�����B

���͂Q�g�S�����邪�A�O���͍b���ɂȂ��Ă��Ē��ˏグ�邾���ł���B

�����͒��傾�������A�����͑O�������Ō��͐܂�Ȃ��邱�Ƃɂ�藧�̉����ċ��x�𑝂��Ă��邪�A��X�������ł���B

�Ƃ͌������������[�܂ł���A�܂肽���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B��Ȃ��Ƃ��ɂ͑O���̉��Ɏ��[���邽�߂ɂ͍����I�ȍ��ł͂���B

���������������A�n�G�Ȃǂ̂悤�ɑ������������Ƃ����A������蓮�����Ă��ʐς��L���Ƃ��Ă���̂ŁA����Ȃ�̕��͂���B������������I�̂��낤�Ȃǂƍl�����B�������Ă��邾�낤���B

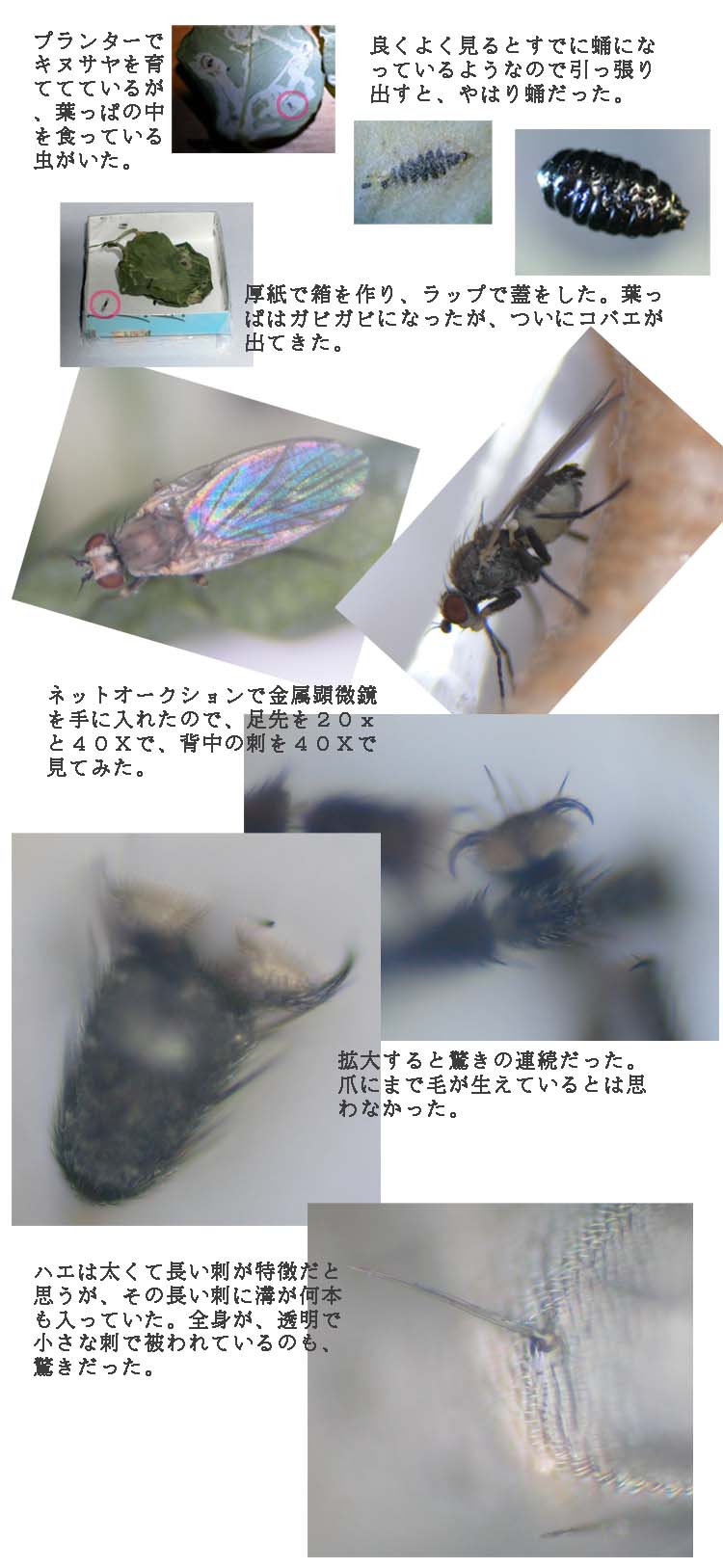

2010.12.04

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃn�i�A�u�ȃq���^�A�u���ȃz�\�q���^�A�u�Ƃ����炵���B�̒�1.2�Z���`���[�g���B���������F�ɍ��тŖڗ����ł���B

�n�G�ڂ͍����̒��Ԃł͈�ԐV�������̂炵���B�����Ƃ��A��������܂��i�����Ă���̂ŁA�n�G�ڂƂ����Ă����낢�낢��킯���B

�P�o�G�Ƃ��K�K���{�Ƃ��͂̂�т蓮���Ă�����̂͌��n�I�A������n�G�Ƃ��J�Ƃ��͋@�q�ȓ���������̂Ő�[�̂��̂̂悤�ȋC������B

�n�i�A�u�����₢���A�z�o�����O���ł���B�������A�̂̂��������ƁA�������ג����A������n�G�̊ۂ܂������̂ɔ�ׂ�ƁA�Ȃɂ��̂�т�Ƃ������������邵�A�c���͉����̗L�@���A�����A�A���̍��Ő���������̂�A�u�����V��H�ׂ���̂ȂǕω��ɕx��ł���炵���̂ŁA�i���̉ʂĂ̒��Ƃ������A�����N�������ꂱ��ω����d�˂āA���ꂼ�ꂪ�����c���Ă�����ނ̂悤�ɂ��v����B

�ȂǂƏ���Ȃ��Ƃ��y�����z������̂������̃X�P�b�`�������������ł���̂��B

2010.11.30

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃn�i�A�u�ȃq���^�A�u���ȃN���q���^�A�u�Ƃ����炵���B�̒�1.4�Z���`���[�g���B

�����͒g���������B����̐A�����݂Ƀn�i�A�u���V�C�W�C�Q�����Ă����B�ȑO�ł���A����c�����邢��匂ʼnz�~������̂��Ƃ���v���Ă����̂ŁA�т�������̂����B���́A�����ł��z�~����̂��������Ă����̂ŋ����Ȃ��̂��B

�����͂��̂��������茩�Ȃ��ƊG�͕`���Ȃ��B�z����������ƂȂɂ��R�������Ȃ�B�������������܂܃X�P�b�`���������������̂œ���B���������A�����̂�`�����ƂɂȂ��Ă��܂��̂����A����͏����a�̎����ǂɎd�������Ă��̂Ȃ��Ƀn�i�A�u������߁A���̌������Ŋώ@���Ȃ���`�����B

�ނ��G�̂悤�ɂ����Ƃ��Ă���Ȃ��̂ŁA���m�x�͂��Ȃ藎����B���̂���萶���������͑����Ă���̂łȂ����Ǝv���B�ǂ����낤���B

2010.11.25

觓W�̎ʐ���́A���߂��ɏh�ɒ������̂����A���̓��͓V�C�������Ȃ�A���ɂ��~�肻���ȋC�z�ɂȂ����B

�~���Ă������悤�ɏh�̋߂��ŃX�P�b�`���邱�Ƃɂ����B

�����т̒��ł��邪�A���ɐڂ��Ă���Ƃ���ɏ��������Ă������A�ǂ������킯���A�}���Е��ɕ��Ă����B

�����Ɏז�����Ď}��L�����Ƃ��ł����A�J���������������ɐL�т��̂��낤���B

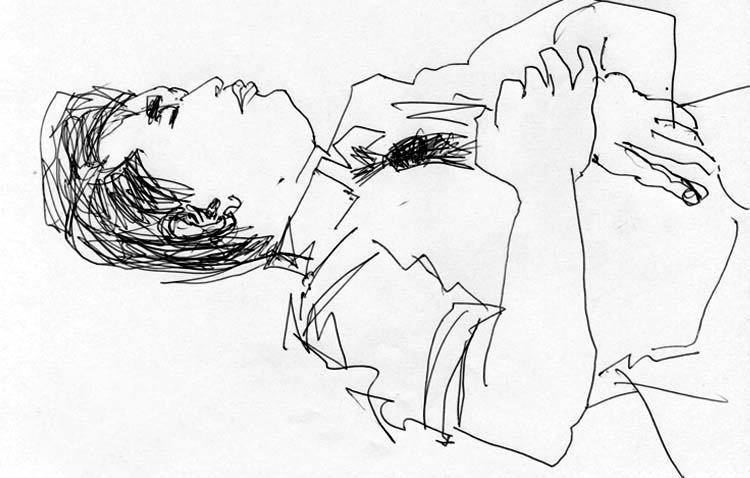

�`���������낭�����ȃX�P�b�`�u�b�N�ɉ��M�ŒZ���Ԃɐ����ŕ`���Ă��邤���ɁA���͂̓K�X��ƂȂ�J���~��o���B�̉��Ȃ̂ʼnJ�͂��炭�͖h������

������߂Ė߂�B

�����o�[�̒��ɂ́A���ԂƂ��[���܂ŔS���Ă���l�������B�P�������ĕ`�����̂��������B�܂������A����������B

2010.11.20

觓W�̒��ԂƐM�B�Ɏʐ����s�������B�����̐F����ۓI�ł��������A�l�̎p���قƂ�nj��Ȃ��A�Â��Ȃ������܂��ł������B

�ߑO������ߌ�̑������Ԃ͉��M�Ō`���Ƃ�A�ߌ�͐F������B

�Ȃɂ��Ⴄ�悤�ȋC�����Ȃ���ʐF�������A�����A�����ꏊ�ɗ����A�̊������������Ă���̂������B�ߌ�͓�����荞�ݍ������ݍ���ł����̂��B

�ʐ��ł́A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂悭�N����B�`���Ă���Ƃ��͖����ɂȂ��ĖڑO�̌`�ƐF��ǂ������Ă���킯���B

���̊G�̏�ɁA�ߑO���̖��邢�F�������悤�Ǝv�������A���Ԃ͐��ʂ̒B�l���肾���A�����͂Ƃ�ƕs����ł���B�����Ⴎ����ɂ��Ă��܂������������̂ŁA������߂Ď��̊G��`���n�߂��B

2010.11.15

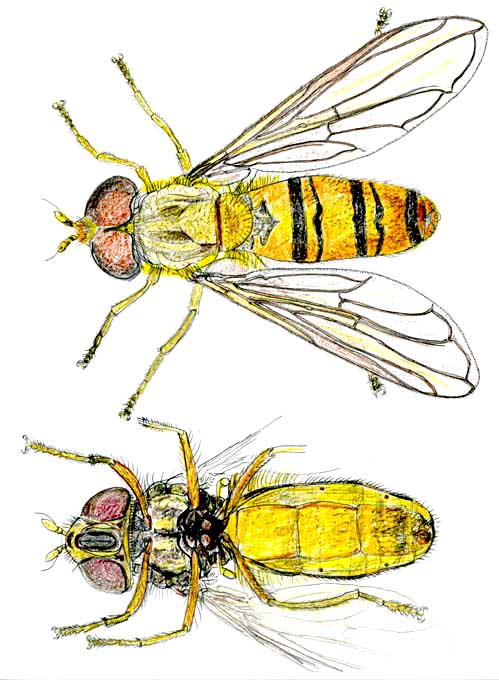

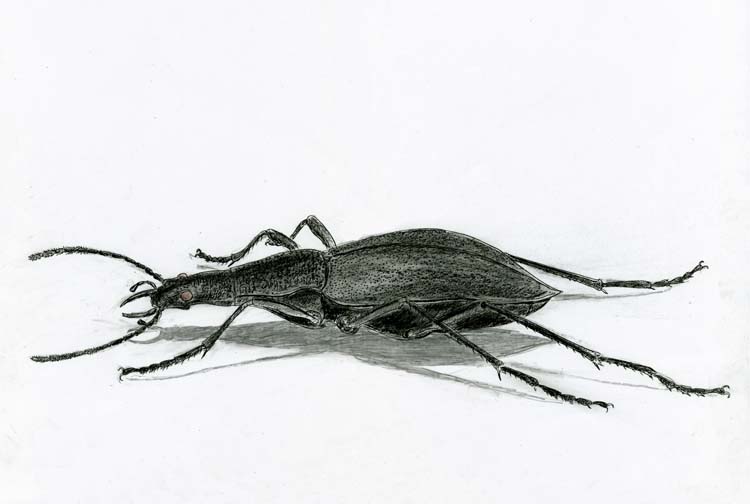

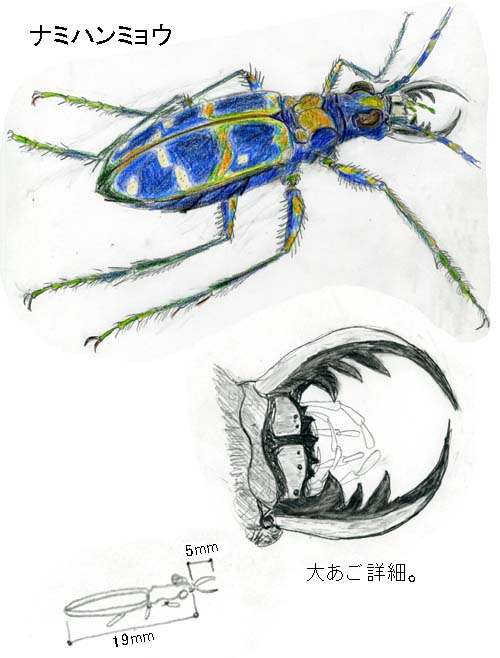

�o�b�^(����)�ڃC�i�S�ȃc�`�C�i�S�ŊԈႢ�Ȃ����낤�B

�̒��S�Z���`���[�g���B�傫�Ȃ��̂ł���B�X���P�T���ɋ߂��̑��ނ�ɂ����B�ڂ̍����̂Ƃ���œ����ڂ��������Ă����̂��^�̐s���ł������B�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�����ʼnz�~����C�i�S�͂��ꂾ�����������B�ڂ̉��ɋ����邪�A�o�b�^���o�n�߂̍��ɂ́A�ڂ̉��ɋ̂��鏬���ȗc�����悭�����B�F�͗Ή��ŁA�����̓y�F�Ƃ͈قȂ�B�������G�߂̑��̐F�̕ω��ɓK�����Ă��鍩���Ȃ̂������B

2010.11.10

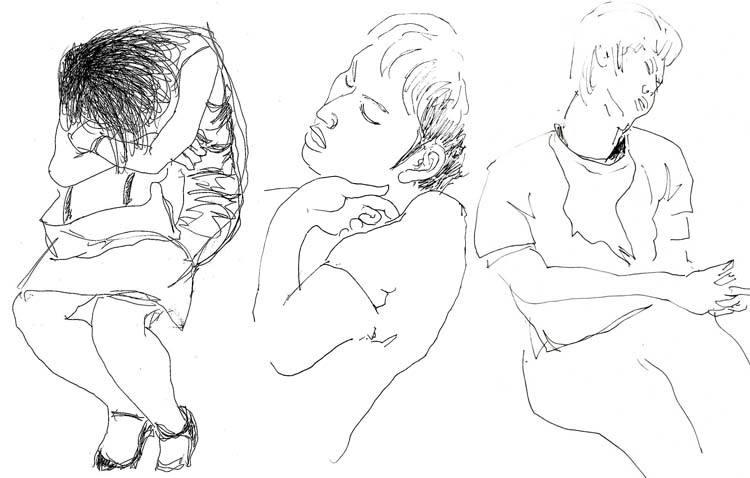

�c�ɂ̓d�Ԃ͂̂Ȃ��̂ł���B�x���`�V�[�g�ɒ��X�Ɖ��ɂȂ肵������Q��ȂǂƂ����|�����ł���̂��B�������ɂ���������Ƃ��͂т�����V�傽�܂��������B�������A���̊G�����߂Ă݂�ƁA�C�����悳�����ɐQ�Ă�����̂��Ɗ��S���Ă��܂����̂��B

2010.11.05

�����̓d�Ԃ́A�܂�ɂ�����q�͂��Ȃ��B���܂��܃{�b�N�X�Ȃɍ���Ɣ������Ă���l�������B�����ɐQ�Ă���̂Ŏ��Ɉ��S���ăX�P�b�`���Ƃ��B�������A�c�O�Ȃ���\��͌����Ȃ��̂Ŕ��̖тJ�ɕ`�����̂��B

2010.10.30

������̂̃X�P�b�`�ł��邪�A�d�Ԃ̒��ł͂悭�l�͐Q�Ă���B�Q�Ă���l��`���̂͗��_������������B�܂������Ȃ��B�`���Ă�r���œ������Ƃ����ŏI���ɂȂ��Ă��܂����A�Q�Ă���Ɗ�������m���������B���ɋC�t����Ȃ��B�����āA�|�[�Y�����܂��܂ŕω��ɕx��ł���B���K�ɃX�P�b�`�ł���B

2010.10.20

���͐̂ƂȂ��Ă��܂������A�����Ԃ̓d�Ԓʋ����Ă����B���c���߂��Ȃ�ƋĂ���B�B���B��Ȃ�ʓ��ݕ`���ŁA�蒠�����o����q�̃X�P�b�`�Ȃǂ����Ă����B�Z���ԏ����ł���B�C�t�����ƃA�E�g�ő������Ȃ��B�C�����ŕ`���悤�Ȃ��̂������B���ł��d�Ԃɏ�����Ƃ��͕`�������Ȃ邪�A�����̃v���C�o�V�[�ɂ��邳�����ł͂܂܂Ȃ�Ȃ��B

2010.10.15

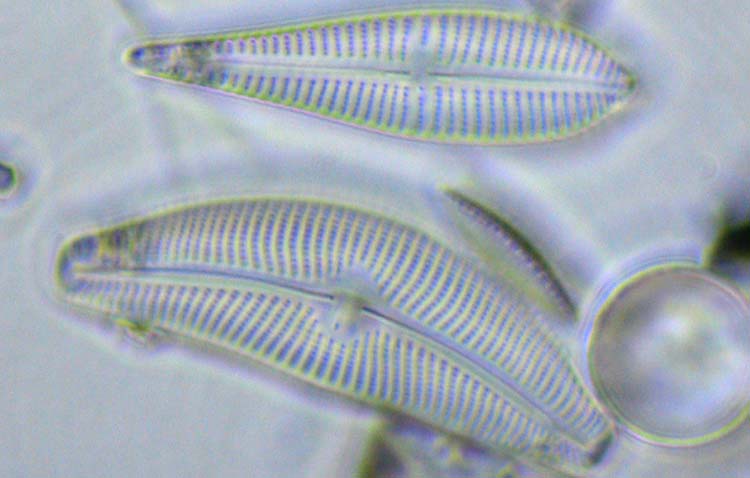

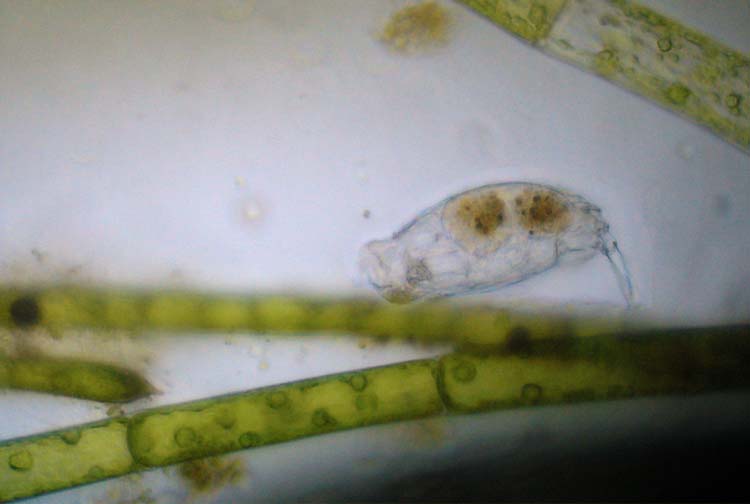

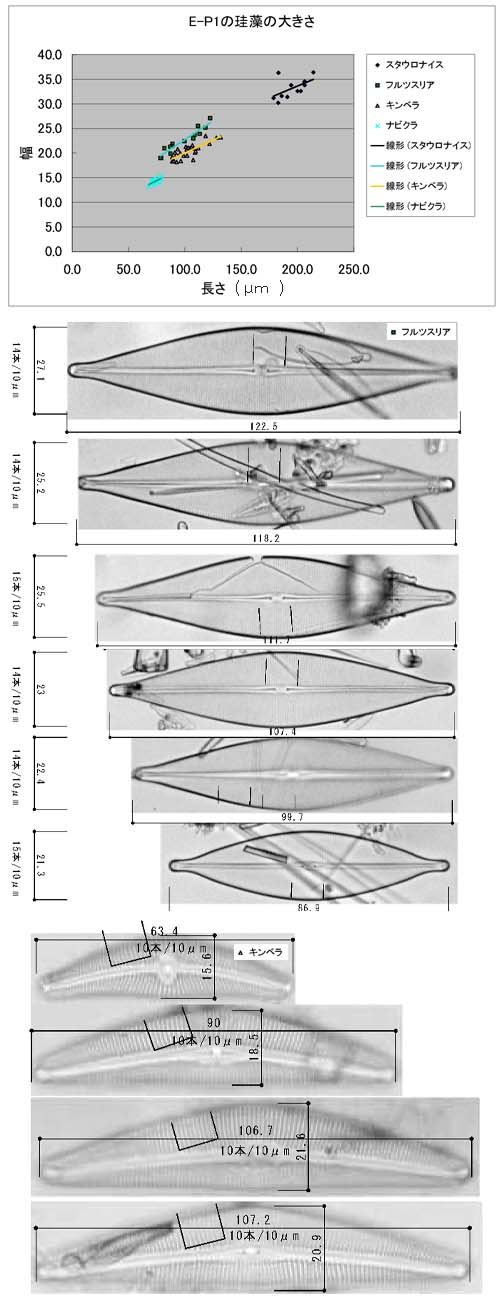

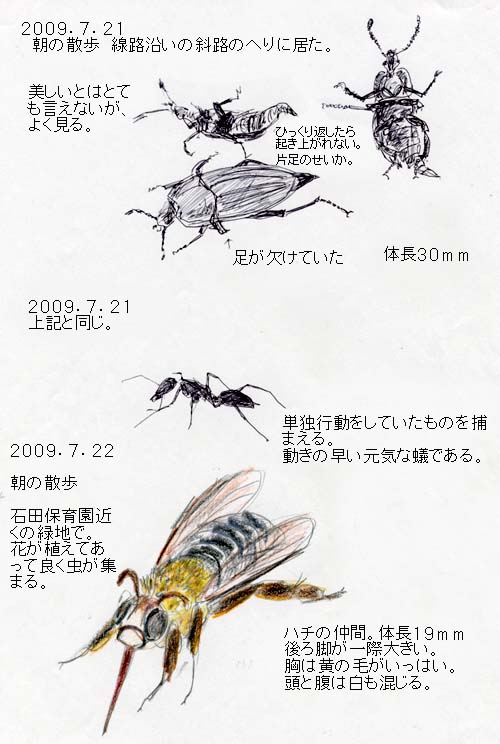

��̌]���́A�N�T�r�P�C�\�E(�S���t�H�l�})���ő傫���͂S�O�~�P�O�}�C�N�����[�g��

���̌]���́A�N�`�r���P�C�\�E�@(�L���x��)���ő傫���͂T�O�~�P�T�}�C�N�����[�g��

���̑傫���̌]���̖E��̎B�e�͎��̘r�ł͓���̂�����肭�ł����B���ɏ�̂́A��邵���\�ʂɖE�䂪����ł���̂������ł��Ċ������̂��B

(�I�����p�XBH-2�A�������Y100X�A���Z)

2010.10.10

�A�~���J�Q���E(����)�ڃ��N�_���V�ȃ��N�_���V�Ƃ����炵���B�����ڂ͍ŏ��Ɋ��S�ϑԂɂȂ��������ŁA�ϑԂ̌����ɂ͑厖�Ȗڂ��������B

�̒��Q�Z���`���[�g���B�ʗd�Ȓ��ł���B�t���t���[�Ɣ��ŁA�͂��Ȃ������ł��������A�g�債����M�����ڂɁA�s���傠���ŋ��\�Ȋ����������B�c���́A���Ȃǂ̎��牺�ő��̗c����H�ׂĂ��邻�����B�����͉ԕ���獩����H�ׂĂ���炵�����悭�������Ă͂��Ȃ��炵���B������炷��A��Γ��H�ł���B

2010.10.05

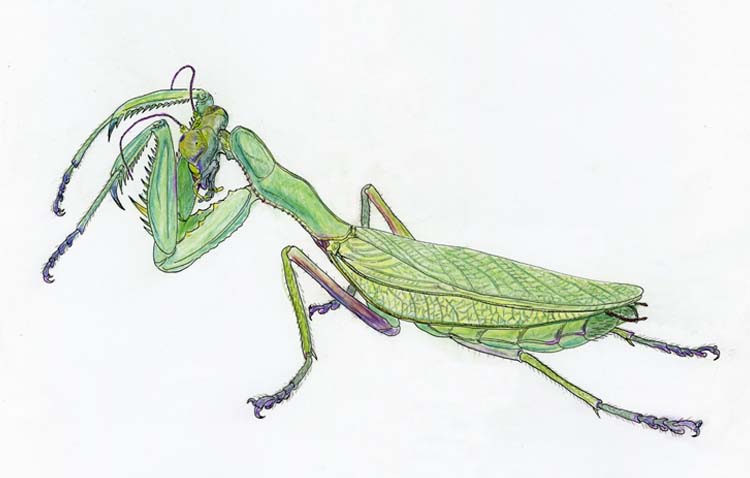

�J�}�L���ڃJ�}�L���ȃn���q���J�}�L���ŊԈႢ�Ȃ����낤�B

�̒��S�Z���`���[�g���B�l�������߂ĉ䂪�Ƃ̔��A���ɂ����̂��^�̐s���ł������B�E�܂������������グ�ĈЊd���Ă����ʂȒ�R�ŁA���̃��f���ɂȂ��Ă��܂����̂��B

�J�}�L���͕ϑԂ��Ȃ��̂ŁA�q���͂��тł��킢�炵�����̂����A�����ɂȂ�Ɣ��͂�����B�O���������A�������R�ɓ����A����L���ɓ������čU���͂��傫���悤�����A�̂͏_�炩���A�h��͂͂��܂�Ȃ��Ǝv���B�̂̑傫���ŕ���Ă���̂�������Ȃ��B�ȂǂǍl���Ă݂��̂��B

2010.09.30

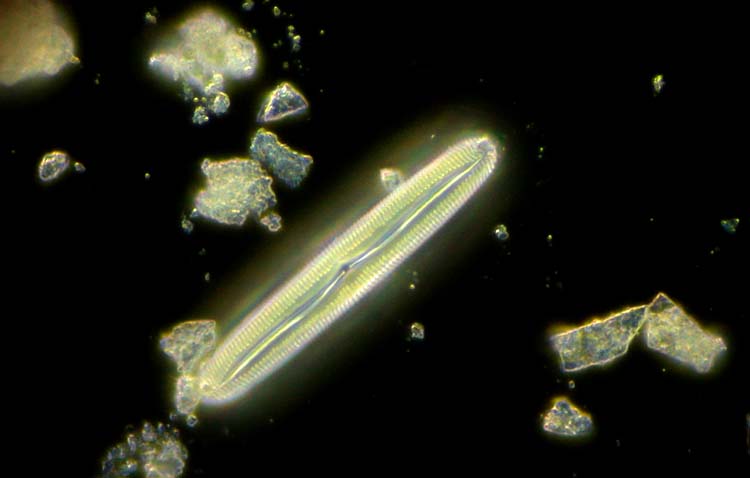

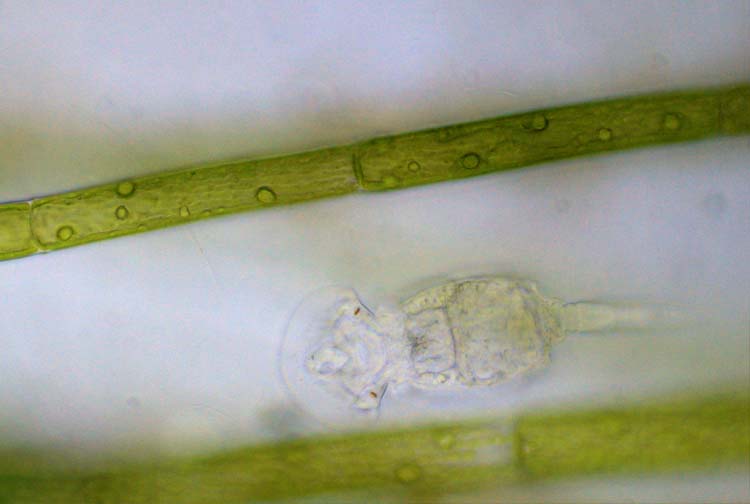

���������@�ђ���u���t�@���X�}���Ƃ����炵���B�̒�100�}�C�N�����[�g���B

���_�J�������Ă��鐅�����琅���̐�[���V���[���ɍ̂��Ă��āA�Ă̂Ƃ��`�������A���炭���u�����B�v�����N�g����|�{���悤�Ƃ����킯���B

��H���ώ@����̂����A���^�̂��̂́A�����Ⴄ����Ƃ������炢�������B100�}�C�N�����[�g�����x�̂��̂̓O���Ə��Ȃ��Ȃ邪�A����ł��A���̂��̂͌ܕC���炢�����B

�P�זE�����������A���̎���̑@�т������Ă悭�����Ă���̂�������B�F�������s���N�ł킩��₷���B

�^�̉摜�̓f�W�J���̎ʐ^�����A�̂��Ђ˂����蒼�i������Ȃ��Ȃ������������B�B��̂͂Ȃ��Ȃ�����B�������~�߂�H�v���K�v���B

���i�̂Q���̓f�W�J���̓���ŎB�������́B��ʂœ����Ă���̂����镪�ɂ͌��\����邪�A640�~480�s�N�Z�������Ȃ��̂ŐÎ~��ɂ���Ƒe���摜�ɂȂ�͎̂c�O���B

(�I�����p�XBH-2�A�������Y40X)

2010.09.25

�ߑ�������J�C�A�V���j�P���~�W���R�ł���B

�̒�0.7�~�����[�g���B����ł��قƂ�Ǔ����Ȃ��̂������Ă���̂������邪�A��̓���͐��ƂłȂ��Ɩ����炵���B

�������Ŋώ@����ƁA�Ɩ��̈Ⴂ�ň�ۂ������ƕς��B

�ʏ�́A�ώ@�҂̖ځ��ڊ���Y���Ε������Y�����́��R���f���T�������ƂȂ�A���ߌ��Ō��̂��ώ@����B��ԏ�̖�����̂��̂������ł���B

���ɁA������������Ȃ��̂Ő����ł��Ȃ����A�R���f���T�̂Ƃ���ł��ꂱ�ꂢ������A���̂ɓ������Ă��鉺����̌����A�˂��Ȃ��Đ^�����炾���ɂ��܂�����������B�w�i���^���ÂɂȂ�A���̂͌���P�����Y��Ȃ��̂ł���B������ɂ������ĈÎ���Ƃ����̂��������B

�l�͔��ˌ��ł��̂����Ă���̂ŁA�ȏ�̕��@�͌������Ǝ��̐��E�ł���B�������A���͂k�d�c�Ƃ����������ċ��͂Ȍ���������̂ŁA���ˌ��ł��ώ@�ł���B�������̌����͏����āA�k�d�c���C�g�����̂̎ߏォ�瓖�Ă�̂ł���B

���剻�����P���~�W���R�͂��̂悤�Ɍ�����Ƃ����킯���B

(�I�����p�XBH-2�A�������Y10X)

2010.09.20

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃN���o�G�ȃc�}�O���L���o�G���ȃc�}�O���L���o�G�Ƃ����炵���B

�̒�0.7�Z���`���[�g���B�����ȉԂɖ����z���ɂ��Ă����B�ڂ��Â炵�Ă݂�ƌ��킪�����L�тĂ����B�G�ɕ`���������{���炢�̒����������B�����ۂ��n���Ȓ��Ɍ��������A���̌������Ō���Ǝ��ɃJ���t���������B���Ⴞ�ƐF���������ē݂��F�ɕς���Ă��܂��̂��B

�ʐ^��������B

2010.09.15

�n�G(�o��)�ڒZ�p���ڃ��V�q�L�A�u�ȃA�I���A�u���ȃA�I���A�u�ŊԈႢ�Ȃ����낤�B

�̒�3�Z���`���[�g���B�Ƌ��F�Ɍ���P�����Ⴊ�������B����͋z�����B��^�̃n���^�[�ő��̍�����߂܂��̉t���z���������B���̊G�ł͕�����Ȃ����A�����̑O��ɑ傫�߂̋C�傪�������B�������ؓ��Ɏ_�f�����͂ɑ��荞�߂�B�n���^�[�Ȃ̂����������̂��B

2010.09.10

�n�`(����)�ڍ����ڃX�Y���o�`�ȃA�V�i�K�o�`���ȃL�{�V�A�V�i�K�o�`�̂悤���B

�̒�1.6�Z���`���[�g���B�X�Y���o�`�͂R�Z���`�͂��邩��A����ɔ�ׂ�����ԏ������B�ڎ��ł͍����ۂ��Ēn���ȃn�`���Ǝv�����B�������A���̌������Ō���ƈӊO�ɐF���������B�X�P�b�`���Ă݂āA�X�Y���o�`�Ȃ̌`�͈������܂��Ă��邵�A���͂S�����邪�A��Ȃ��Ƃ��͑O���͓�ɐ܂肽���݁A�����Ƃ҂�����d�Ȃ��ăR���p�N�g�Ɏ��[����Ă���B�r�������������肵�Ă���A�����ɂ��n���^�[�ł���Ǝ��������̂��B

2010.09.05

�n�G(�o��)�ڎ��p���ڃJ�ȃq�g�X�W�V�}�J�̎��Ǝv���B

�O��ƈ���āA�r�Ɏ~�܂����̂�@�����̂ŁA�ؕ������Ȃ藎���Ă��܂����B�����͗l�Ȃ̂����A����͗ؕ��̐F�Œn�͌��\���邢�F�ł������B

�ؕ����Ƃꂽ�̂ŁA�\��̗l�q�����Ă݂����A�ׂ����т��т����萶���Ă����B�т̓�d�\�������ǂ�ȈӖ�������̂��낤���B

2010.08.30

�n�G(�o��)�ڎ��p���ڃJ�ȃq�g�X�W�V�}�J�Ǝv���B

�ォ��A�{�[�t���A�S�{�[�t���A�����ł���B

���ۂɐ����̐�����ꂽ�r�[�J�[��u���Ă���B���ނ⌴�������A������������킯���B�����ɁA�ɂ������Ⴊ�Y�����ă{�[�t���������Ă���Ƃ����Z�i�ł���B

�c���A���Ȃ��A�����Ƃ�������̂ŃX�P�b�`���Ă݂��B

�Â��V�}�Y�̎��̌������őΕ������Y�Q�{�A�ڊ���Y�Q�O�{�łS�O�{�ɂȂ�B���a�U�����͈̔͂���ʂ̊ۂ̂悤�Ɍ�����̂��B

�{�[�t���̓X�|�C�g�ŋz������āA�ւ��݂̂���X���C�h�O���X�ɂ��炵�Ċώ@�����B��������āA�����ς��ς������A����ɏo�����B�a��H�ׂĔr�����Ă����̂��낤���A���͐������ɓ���ւ��Ă����̂ŁA�^�����Ƃ肱��ő̂����ꂢ�ɂȂ����B���̋z�ǂ���̋C�ǂ��Q�{�A���܂ŐL�тĂ���̂��킩�����B���̊G�ł͕�����Ȃ����A����ׂ͍������̂悤�ɂȂ��Ă��āA�����z������ŏ����Ȑ�������H�ׂĂ���悤���B

�S�{�[�t���͂Q�{�̊p���ċz��ǂŐ�[�𐅖ʂɏo���Čċz���邻�����B���Ȃ��̂����Ɋ����ɉj������Ă���B

�����͗Y�ł���B�l�̌����z���ɂ���͎̂�������Y�͂Ȃ��Ȃ��݂�Ȃ��B�G�o�ɒ����т���������̂ƁA�����̏㕔�����������}�ƌ����炵�����A���ꂪ�����Č����̐�܂ł���B

���ׂĂ݂�Ɨc���͐��������傫���B�����͐�������K�v�͂Ȃ��A�q�����c�����߂ɔz��҂𑁂������A�������ƎY������̂��g���̂悤�ȋC�����Ă����B�R�N�]�E���V�̖{��ǂ�ł����Ƃ��A�����ɂȂ��Ă���a���̂�Ȃ��킪����̂��킩���Ăт����肵�����A�����͗c���̎�������ԑ厖�Ȃ̂��낤�B

2010.08.25

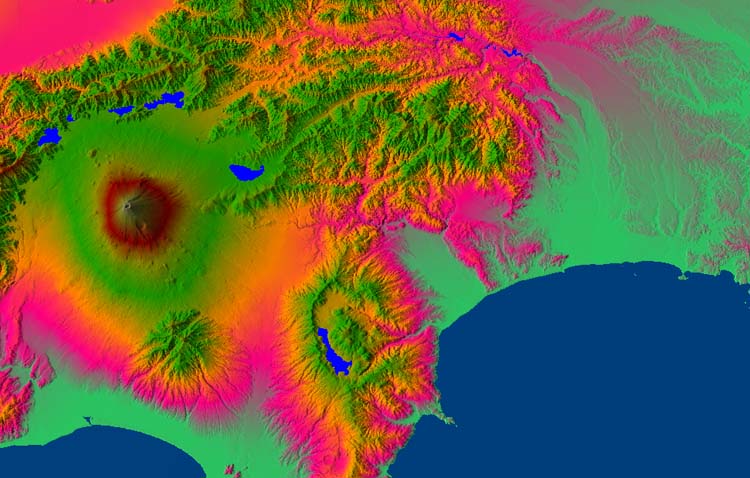

�J�V�~�[���R�c�̓��ځB

�n�����g���ŊC���ʂ��㏸������ǂ��Ȃ邩�V�~�����[�V�������Ă݂��B�U�O���������ԂŁA��������P�O�O���܂ł�y�F�ɂ��Ă���B

�U�O���܂ŊC���ʂ��㏸�����琅�F�̂Ƃ��낪���v����킯���B�֓������Z������ȂǕ���͊F�C�̒��ł���B��Q�r��ł��邪�A���ꂩ���͂P�O�O���܂ŊC���ʂ��㏸���Ă��������Ĕ�Q�������Ȃ����Ƃ�������B

����ɂ��Ă����{�͎R���ł���B�Q�O�O�O�������{�B�̒����ɂǂ�ƍT���Ă���B

2010.08.20

�������͒��ۊG��̐��E�����o���Ă����B

�I�����p�X�a�g-�Q�A�Ε������Y�S�O�w�A�Î���ŎB�e�B���ÂƃR���g���X�g�͂������Ă��邪�A�ό`�A�ϐF���̉摜�����͍s���Ă��Ȃ��B�햾�����͂Ȃ��B

2010.08.15

���_�J�Ɛ����A���������Ă��鐅������̂��Ă����]���ł���B�l�v�r�̃v���p���[�g�ƈ���čz���̌��Ђ�������������Ă��邵�A�]����������قǂ��Ȃ������B�Ƃ͌����A���Ɛ��Ȃ̂��������̂��B

���̌]���͒����P�O�O�}�C�N�����[�g���A���P�U�}�C�N�����[�g���B�s���k�����A �r���f�B�X(�n�l�P�C�\�E��)�Ƃ����炵���B�������̓I�����p�X�a�g-�Q�A�Ε������Y�S�O�w�A�Î���ł̎B�e�ł���B

2010.08.10

�J�V�~�[���R�c�Ƃ����t���[�\�t�g������B

�n�`�}������̂͊y�������̂����A���̃\�t�g�ł͗��̉����邱�Ƃ��ł���B�ς�����g�����ł́A�W���Ɏ������̐F���������Ă��悢�B

�W���Q�O������P�O�O�O�����ۗ������邽�߂Ƀs���N����I�����W�ŐF�Â����Ă݂��B���͑��Y�͕x�m�̐���̐����^��ł���̂������ł���̂��B

2010.08.05

�n�G(�o��)�ڃ��V�q�L�A�u�ȃA�I���A�u�炵���B

�̒��R�Z���`���[�g���A��ɏo�Ă�����ڂ̑O�Ɏ~�܂����B�u�������V�q�L�A�u���B�v�S�g�F�ƍ��̖т��炯�ŁA�ڂ͗ΐF�Ɍ����Ă���B�����Ǝ��o���A�����Ƃ��Ԃ����v���P�[�X�ɓ����Ă��ꂽ�̂��B�������b�L�[�B

��^�ő��̍�����⑫���̉t���z���Ƃ����̂�����|�����̂Ȃ��Ȃ̂��������B�l�Ԃɕ��C�ŋ߂Â��Ă����̂�����B

2010.07.30

�n�`(����)�ڃA���ȃt�^�t�V�A�����ȃV���A�Q�A�����n�V�u�g�V���A�Q�A�����e���j�V�V���A�Q�A���炵���B

�̒�0.3�Z���`���[�g���A��������ɂ������̂�߂܂���B����ł́A�ۂ����ƎO�p�̂�̂��鍕���K���ڗ������������A�����B�n�ʂ��Ă���̂��A�����Ǝv���Ă������A���Ƃ��Ԃ��Ƃ��ɂ����\����B�V�n�͊W�Ȃ��������̂�����A�����̋r�͗D����̂��B

2010.07.25

�b��(����)�ڃR�K�l���V�ȃX�W�R�K�l���ȃ}���R�K�l���낤�B�ɐB�͂�������Q���Ƃ������B

�̒��P�Z���`���[�g���A�R�K�l���V�ނ�����ȓ��Ȃǂ�����Ă��鎞�́A�������������Ƌ}���ł���B���߂��u���u�����Ă��銴���ŗ���Ȃ��������ł���B���ꂪ��s���ĉԂɎ~�܂�ƁA���߂̐�̒܂����Ɉ����|���Ď��݂ɉԂ����B�r�̌`�����낢�날�邪�A�����������܂��܂��Ƃ������Ƃ��낤�B

2010.07.20

�b��(����)�ڃ]�E���V�ȃN�`�u�g�]�E���V���ȃq���V���R�u�]�E���V�炵���B

�̒��P.�S�Z���`���[�g���A�]�E���V�͗͋����B�f��ŕ߂܂���ƁA�r�ɗ͂������āA�Ƃ��Ă��艞��������B���ɍ��̔��_�ƕ@�̐L�т��p�����g�������Ĉ��炵�������������B�Ƃ͂����A�̂͂����Ɖ��ʂ������Ĕ������͂Ȃ��B

2010.07.15

�J�����V(����)�ڃw���J�����V�ȃI�I�c�}�L�w���J�����V�A�܂��̓c�}�L�w���J�����V�炵���B

�̒��P�Z���`���[�g���A�F�͒��F�A�\��̓u�c�u�c���Ă��ď������������Ȃ��B�A���̏`���H�ו����������B�������a�ɂ���Ă��܂������ł���B�i���̒��x�̒Ⴂ�̂́A�ǂ����a�ɂȂ�^���̂��̂������������A�H�ׂ��Ă��H�ׂ��Ă��A����������Ύq���͎c����B�l�b�g�Ō���������A�Q��ɂȂ��Ă���ʐ^������������B

2010.07.10

�b��(����)�ڂ���������Ȃ��B�J�~�L�����J�~�L�����h�L�ł͂Ȃ����Ǝv�����s���B

�̒��P.�P�Z���`���[�g���A���������̂��B���F�̑̂ɔ����і͗l�������Ėڗ��B�S�̂ɖѐ[���āA�͗l�ƌ��������̂́A�т̐F�Ⴂ�ł������B

2010.06.30

�b��(����)�ڃI�T���V���ڃI�T���V�ȃI�T���V���ȃA�I�I�T���V�ŊԈႢ�Ȃ����낤�B

�̒��R�Z���`���[�g���B�傫���Č��h��������B���i�͖݂̒��ɂ���̂��낤���A�Ƃ��ǂ��A���ɏo�Ă���B��}���ő����Ă���̂ŁA�I��ɂȂ��Ă���̂Ɋ댯�������Ă���̂�������Ȃ��B

2010.06.25

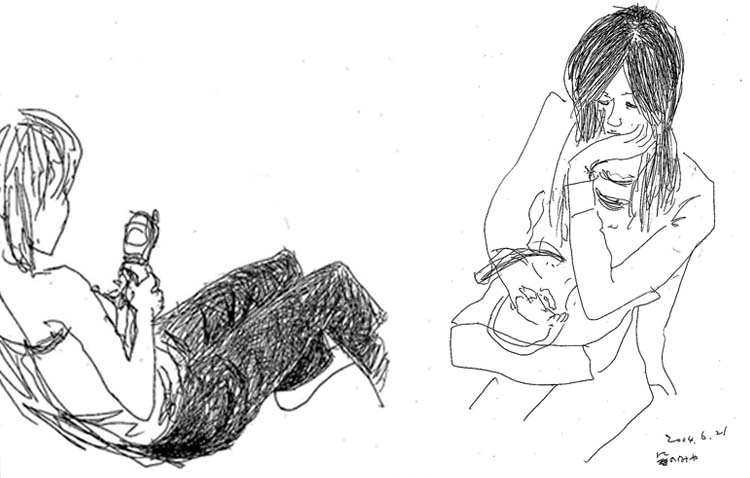

�S�Ɏc���i

�G�͓���Ƃ��Â�������B

�f���ȋC�����Ŋy�����`���Ă���悩�������̂��A����ۂ̓��ŏ�����l�����������B

�@����ȋC�����ŐE���W�̔������������A����t���̂Ƃ���ŁA�R�肳��ɋv���Ԃ�ɉ�����B�ޏ��Ƃ́A���N�̍�i�����邾���̕t�������ł��邪�A�̂���C�ɂȂ�l�ł������B

�@�Ⴂ���́A�����悤�Ȑ��ƐF�ʂŁA�Ȃ�ł��Ȃ������̌i�F�Ȃǂ�`���Ă����B���̂����ɁA���A�z�A�͗t�A�͖Ȃǂ��g�������ۍ�i�ɂȂ����B��������A�g�߂Ȃ��̂��g���Ȃ���A�����̖{���ɔ��낤�Ƃ����ӋC���݂�������������̂������B

�@�ޏ��́u���̂���f�`�̑厖�����v���B����Ő̂̍�i�����A�f�`���o�i�����B�v�ƌ������B����ƁA�����̔��g�̓̊G���������B����������m�N���[���̐�����̂Ƃ����͋������̂ł������B�Z���Ԃň�C�ɕ`���グ�����̂��낤���A�W���x�������̂��낤�B���Ă��Ĉ������܂��v���������B

�@���ꂱ��Y�܂����v���Ɏ���ꂸ�Ђ�����Ώۂɔ���p���������A�G���Ă����������̂��厖����ȂƂ��炽�߂Ďv�����B

2010.06.20

�b��(����)�ڃI�T���V���ڃI�T���V�ȃ}���K�^�S�~���V���ȃ}���K�^�S�~���V�ƌ����炵���B

�̒�1�Z���`���[�g���B�F�͍������A���ׂ�����������̂��̂��A���傱�܂��Ɠ�������Ă����B��p�ɂ��Ď��̌������ł̂����ƁA���A���A���A�r�ƁA���ꂼ��͂����茩�������A�ӊO�ɕ��G�Ȃ̂˂ƌ����킯���B

2010.06.14

�b��(����)�ڃS�~���V�_�}�V��ȃJ�~�L�����h�L�ȃi�K�J�~�L�����h�L���ȃA�I�J�~�L�����h�L�ƌ����炵���B

�̒�1.5�Z���`���[�g���B���̐H�����ɔ�э���ł��āA�|���o���̃K���X�Ɏ~�܂����B

�����Ȃ��W�{�ɂȂ��Ă��܂����킯���B

�����������݂�Ɖs���̂œ��H���Ǝv������A�ԕ��H�Ƃ������B�ӊO�ł���B

�̂��I�����W�F�Ȃ̂́A�O���i���_�炩���Ĕ����̂��낤�A�����ē����̐F���Ăł���݂����ł���B���̂����A�J���^�W�����Ƃ����ŕ����ӂ���ł���A�G��Ƃ��Ԃ�邻�����B

2010.06.09

�����́A�n���A�V�����V�ƌ����炵���B

�����v�����N�g���ŁA���זE�B�����������Ȃ��̂ŁA�Ȃɂ���ߐH����Ƃ����킯���B

�܂������ɉj���ł����̂ŁA�~�̂悤�ɑ�����J���ė�������ł���̂��낤���B�Ȃǂƍl�����B

2010.06.04

�����̑��ɂ́A�]�������łȂ����̐�����������B

�����́A�ג������Ɉ����|���āA�̂����������������ĉa���̂��Ă����B

���������Z�����������Ă��āA�����̒��͎��͑��X�������E�Ȃ̂��B

2010.05.30

�����Ƀ��_�J�������Ă���B���������ėΐF�ɂȂ��Ă���B

�����܂�ł����B���̓T���~�h���ƌ����炵���B���{���ł܂��Ă���̂ŕ����邪�A��{���ƌ����Ƃ��Ă��܂����炢�ׂ��B���̖тׂ̍������ɂȂ�Ȃ����炢���B

�������ł̂����ƒ|�̂悤�ɐ߂�����B�זE���A�Ȃ��Ă���̂��낤�B�����ɁA�]�����Q�����Ă����B

�����Ɠ����Ȃ����A���܂ɐg��|�����z�����āA��`���M�`�ɂȂ����肷��B���Ă��Ė��ȋC���ɂȂ邪�A�����猩��Ƒ�`�A�ォ�炾�ƏM�^�Ȃ̂��B

���F�̑т͗t�Α̂��������B�t�Α̃C�R�[���ȂǂƎv���Ă������A��������ނ����邻�����B

2010.05.25

�b��(����)�ڃS�~���V�_�}�V�ȃL�}�������ȃL�}�����ƌ����炵���B

�̒��Q�Z���`���[�g���B��₵�����̂��킢�炵�����V�ł���B

���̂��⋀����H�ׂĂ��邻�����B���a�ȃ��V�͉��₩�Ȋ���������B�n�G�Ƃ͑�Ⴂ���B

2010.05.20

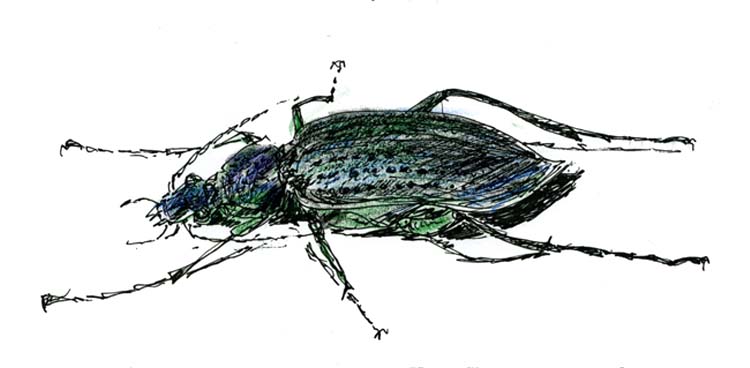

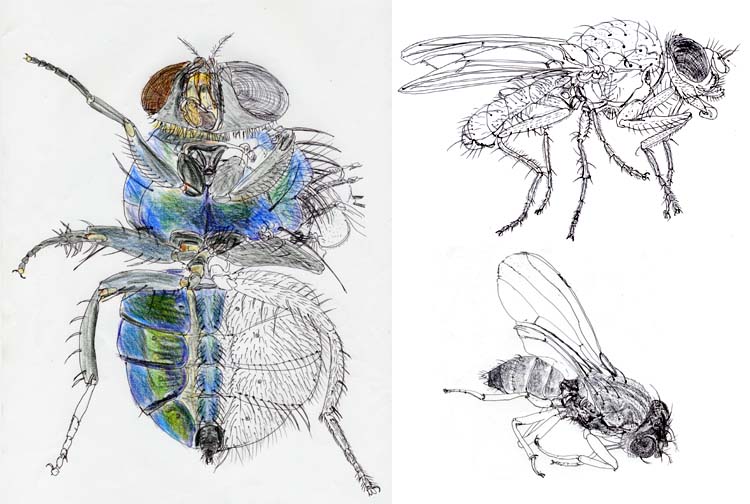

�n�G(�o��)�ڂ̂R�Ԃł���B

���͐F��������̃R�o���g�F�ŁA���ʂ̃n�G�̑傫���ƌ`�ł���B���͏ȗ������B

�E�Q�͂U�~�����炢�̏��o�G�ł���B

���o�G�͂��܂芴���Ȃ����A���ʂ̃n�G�́A���A���A���ƈ������܂��Ă���A�O���i�͔����ċ����A�������X���[�X�Ȃ悤���B

���邽�тɐi���̉ʂĂ̖��ʂ̂Ȃ��������̂悤�Ɏv���B�f�l�̖��ӔC�Ȋ��z�ł��邪�A�������Ă��邾�낤���B

2010.05.15

�b��(����)�ڃJ�u�g���V���ڃR�K�l���V�ȃX�W�R�K�l���ȃA�I�h�E�K�l�ƌ����炵���B

�܂������ł͂Ȃ����Ăɂ͂悭����B

�̒��Q�Z���`���[�g���ŋ�������̗ΐF�ŁA�N���K�^��J�u�g���V�̉₩���͂Ȃ����A�ڗ����ł���B

2010.05.10

�n�G(�o��)�ڎ��p���ڃP�o�G�ȃn�O���P�o�G�ƌ����炵���B

�̒��P.�U�Z���`���[�g���A�T���̃q���Z�A�J�P�o�G�Ɠ��ނł��낤�B

�������Ⴄ�̂́A���̂�`���Ă��邩��ł���B���킪��яo���A�������ւ����݁A�r���Ă�łȕ����������Ă���B

2010.05.05

�n�G(�o��)�ڎ��p���ڃP�o�G�ȃq���Z�A�J�P�o�G�ƌ����炵���B

�̒��P.�P�Z���`���[�g���A���Ƃ��n�G�炵���Ȃ����A���n�I�ȃn�G�炵���B

�t���t���Ɣ��ŁA�����ɂ�����Ȃ��B�l�b�g�ł͌��\�ʐ^���������B�c���͌͗t��H�ׂĈ�ĂɉH������̂ŁA�Q����Ȃ��Ă���̂��悭��������ȂǂƂ������B

�i���̂͂��ߍ��̒��͎キ�A��������q������萶�����т悤�Ƃ���̂��낤�B�ȂǂǍl�����B

�w���̐Ԃ��̂́A�O���i�������œ����̐F���o�Ă���̂��������Ō��Ă킩�����B

2010.04.25

�b��(����)�ڃI�T���V���ڃI�T���V�ȃI�T���V���ȃ}�C�}�C�J�u���ƌ����炵���B

��������J�^�c�����ɓ˂�����ŐH�ׂ�̂ŁA�}�C�}�C�J�u���Ȃ̂������ł���B

�̒��S.�T�Z���`���[�g���A��^�̂��̂�����ƁA�b���Ƃ͂悭���������̂��B

�R�`���R�`���̊O���i�͊Z�̂悤�Ɋ�������B

�r�����邮�铮�����Ă��_�炩�������͏������o�Ă��Ȃ��B�����ɃK�[�h����Ă���̂��B

2010.04.20

�b��(����)�ڃJ�u�g���V���ڃR�K�l���V��ȃN���K�^���V�ȃN���K�^���V���ȃR�N���K�^�ƌ����炵���B

�̒��R�Z���`���[�g���A���̎�Ƃ��Ă͏������đ傠���͂��킢�炵�����A��^�͑傫���Ĕ��͂�����炵���B

2010.04.15

�b��(����)�ڃJ�u�g���V���ڃR�K�l���V��ȃN���K�^���V�ȃN���K�^���V���ȃm�R�M���N���K�^�ƌ����炵���B

�̒��T�Z���`���[�g���A���̎�Ƃ��Ă͒����炢�̑傫�����������B

2010.04.10

�u������Ƃ܂��˂��B

�@�@�@�@���߂��ǂ����ł݂��Ȃ��B�v

�u��������`

�@�@�@��������݂��ڂ������炟�ȁv

�u���̂������ǂ����ł݂Ă˂������v

�u�������˂��v

�u�炭���Ă₪���炟�v

�u�ււցv

2010.04.05

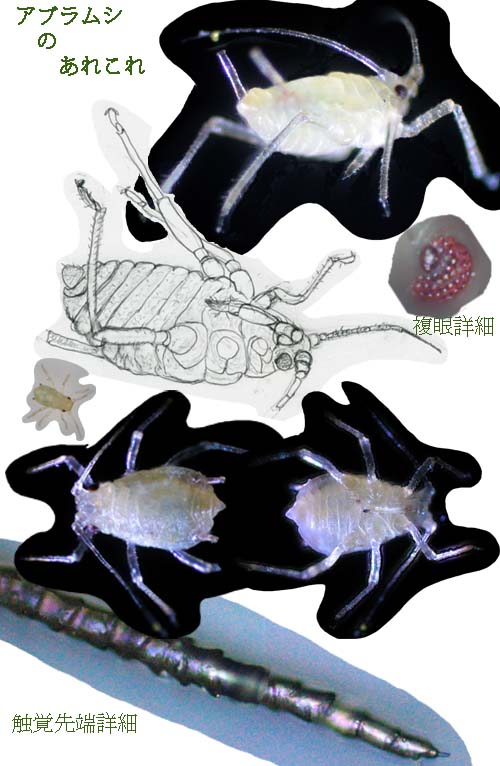

�A�u�����V�́A���ł������̃`�b�R�C�z����E����J��Ԃ��Ă���傫���Ȃ��Ă���B

�E�炵���Ă͐F�����ĂȂ��悤�����A�Ԃ����D�F��獕���A��ނɂ���Ă��낢�날��悤���B

�F�̈Ⴄ�̂��ꏏ�ɋ����肵�Ă���B��̋�ʂ����Ȃ��̂Ŋm���ł͂Ȃ����A�����킾�Ǝv���B

������ނł��A�F������������݂����ł���B

�A�u�����V�́A�s���S�ϑԂȂ̂Ői���̒��x�͒Ⴂ�B

�T���C�ɂȂ�Ƃ����Ɍ�����B��ςɉh���Ă���悤���B

�h���邽�߂ɐi������̂��낤���A���c����Ă��A�h����̂ɂ͎x�Ⴊ�Ȃ��̂ł������B

���ԈˑR�ɂ������Ƃ���͂���̂��E�E�E�Ǝv�����B

2010.03.31

�A�u�����V�͂ǂ��ɂł�����B

���܂�ɂ��������āA�C�����Ȃ������ł���B

�C�����̂́A���̂Ă���ɑ�ʂɂ��Ă��鎞�ł���B

�Ԃ��̂�A�����̂��A�т����蒣����Ă���̂́A�C��������`�ƂȂ�B

���̃A�u�����V�́A���̖͗l�����������ɂȂ��Ă���̂������I�ŁA�l�M�A�u�����V�ƌ����炵���B

���ւ̔��A���̗t���Ɉ�C�ŋ����B

���͂��邪�A�܂���Ȃ��B������蓮�����ɂ̂�т肵�����̂ŁA�t���ς��������āA���̂܂܌����ł����B�t���痣���ƈӊO�ɑ����������A������t�ł����R�ɂ��邪�܂܂Ǝv���̂��A�t�t���z���n�߂��������B

�ʐ^�ƃX�P�b�`����ׂ�ƁA�����̘r���������Ă��܂����A�G�͓���̂��B

2010.03.26

�y��̂�����ہ@�W�����X��

���͌u���@�˂�˂���

�l�珬�w�@�q���

�������ʂ��ā@�܂����ǂ�

������ہ@������ہ@��̂ӂ�

�����������@�h�@���@�~�@�t�@�@�\

�k�����H�́u�_�͂̍炭���v�ɂ́A�܂��啔�������A���[�ɂ��Q���������̂�����ق猩����B

���̎U���ŁA���̂Ƃ�����`���C�g����Ă����B

��[�����Č���ƁA�������̂�������B��������悤���B

�����Č��h���͂��Ȃ����A�A�u�����V�̗L�������������B

2010.03.21

2010.03.16

2010.03.04

�]���͒P�זE�Ȃ̂ŁA���B���鎞�͍זE��������邻�����B

�O�k�̓K���X���ٓ̕����̂悤�Ȃ��̂����A�זE�̒��g��������ɁA�V�����ٓ����̒ꂪ��ł���B

���̂Q�P�̒�ƁA���܂ł������W�ƒꂪ�g�ݍ��킳���āA��̌]�����o���オ��킯���B

�Ƃ��낪�A�Â��ꂪ�W�ɕς�������̂́A��菬�����V�����ꂪ�����߂ɁA�傫�����������Ȃ��Ă��܂��B

���邲�Ƃɏ������̂��A�ǂ�ǂ��Ă������ƂɂȂ�̂��B

�ق�Ƃ������ƁA�l�v�r�̌]���v���p���[�g�ŁA�v�������Ă݂��B

�f�W�J���ŎB�e���āA�摜���b�`�c�ő��肵�A���ʂ��G�N�Z���ŃO���t�������B���̃O���t�Ƒ������Ђ���ɍڂ��Ă���̂��B

���肵���S��ނƂ��A�c���䂪�ǂ��������A�Z�܂����傫���̏W�c�ɂȂ����B

���ꂾ���ł́A����̌��ʂƂ͌����Ȃ��Ǝv�����A�ő咷���̂U�T�`�W�T�p�[�Z���g�̑傫���ɂȂ�ƁA����͎~�ނ悤�ł���B

����𑱂��Ă����ƁA�����ɏ������Ȃ��Ă��܂����A�����Ȃ�Ȃ��̂́A�L�����B������̂��������A�傫���̃��Z�b�g�ł���B�����̐_��͂���ȏ����Ȗ��ɂ�����̂��Ɗ��S���Ă��܂����B

���O��A�����邽�߂��Ǝv�����A�O�k�ɂ́A�E��Ƃ��������K������������ł���B�摜�ʼn��������邪�A����́A�E��̕����̂ŁA�]���̎�ނɂ���ĊԊu����肵�Ă���̂��������B

�Ȃ�قǁA����̌��ʂ́A�t���X�c���A�łP�S�`�P�T�{/�P�O�ʂ��A�L���x���łP�O�{/�P�O�ʂ��ɂȂ�A���肵���Ԋu�ł������̂��B

2010.02.27

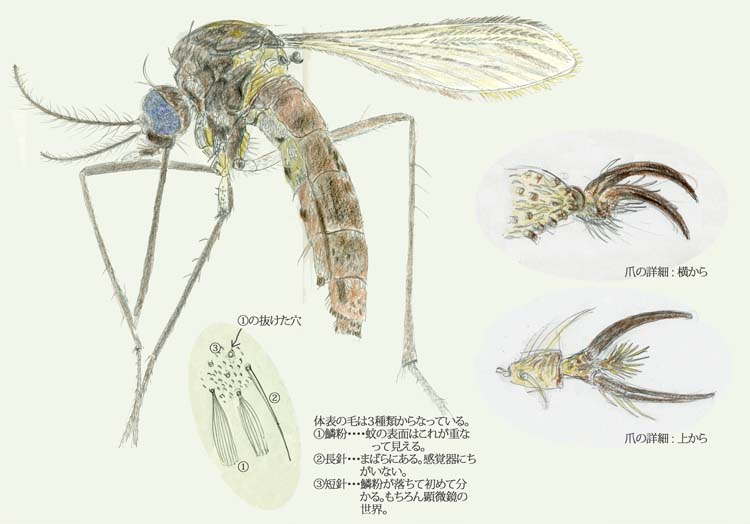

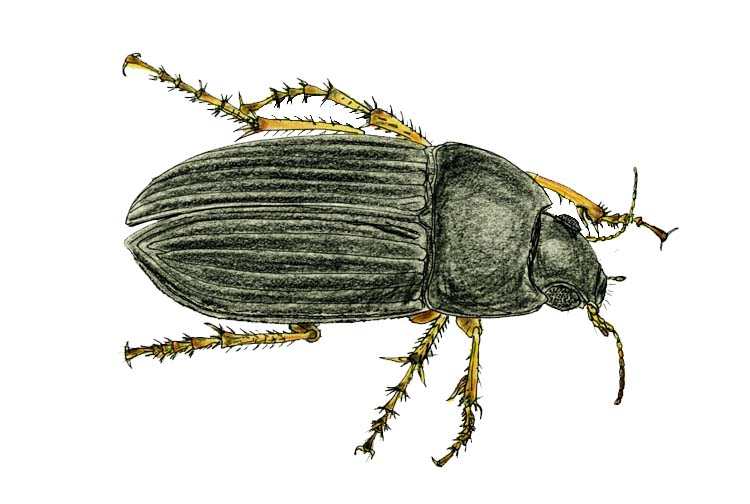

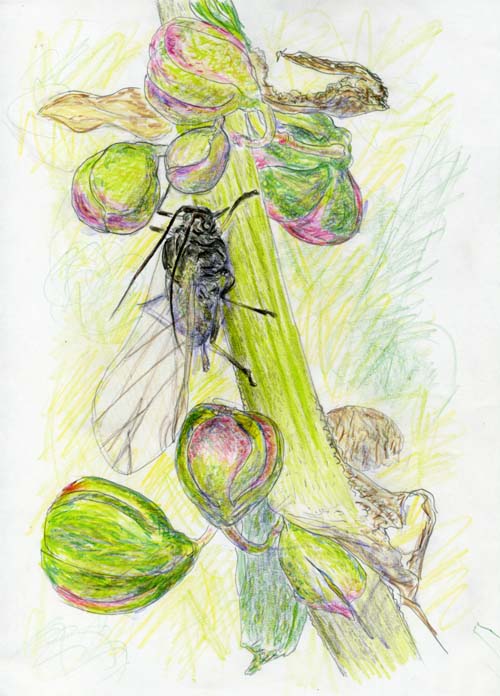

�b����(������)�J�u�g���V����

�e���g�E���V��

�N�`�r���e���g�E���V����

�q���A�J�z�V�e���g�E�ł���B

�����̂ɐԐ��Q������A�ԈႢ�������낤�B

�̒��R.�T����T�������x�ŁA�J�C�K�����V��H�ׂ邻�����B���H�ł���B

����͊G�ł͂Ȃ��A����ƕ����̋C��?�̎ʐ^�����Ă��炨���B

�m�n�D�P�̘g�ň͂����̂��A�����猩������ł��邪�A���ꂪ�����Ƃ́A�����Ƃ�������Ȃ��ƁA�����͂킩�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

����ɂȂ錘��������傠���́A���̎ʐ^�ł͂悭�킩��Ȃ��B������̎M��̉����Z�����ɂȂ��Ă���̂������ŁA�|�`�ɍׂ��s���`�ŁA�J�C�K�����V���Ԃ���Ɠ˂��h�������ł������B

���̉��̖[�́A�������Ђ��A���O�Ђ��Ȃǂł���B

�J�C�K�����V�����O�ƂЂ��ʼn�������ŁA�傠���łԂ��肾�낤���A���̌�͂ǂ�����̂��낤�B�ׂ������Ĉ��ݍ��ނ̂����ʂ��Ƃ��v�����A�傠���̉s��������ƁA�����đ̉t���z���Ƃ��v����B�f�l�̔߂����ŁA����ȏ�͂Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ��̂��B

�m�n�D�Q�͕��߂̐ڑ������I�����W�ɂȂ��Ă����̂ŁA�悭������A�O���i�������ɂȂ��Ă��āA�����������Ă����B

�����͐l�Ԃƈ���Č��t�Ŏ_�f���^�Ȃ��������B���̂����A�C�傩���C��������A�C�ǂ�S�g�ɒ��菄�炵�āA��C���璼�ڎ_�f���������̂��������B

�������ǂ��A���͂őf�����������ł���炵�����A���ʁA�傫���̐����������炵���B�����͂��ׂď��������A�O���i�ƋC�ǂ̉e���ŁA�傫���Ȃ�Ȃ��������B

2010.02.21

�����̑̂́A�Ȃ��Ȃ����G�ł���B

�g�債�Č��Ă��A�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��B

�Ƃ�����ŁA�a�̓�����U���Č����B

�O���i����v�Ȃ̂��킩�����B�Ȃ��Ȃ�����Ă���Ȃ��āA�v���悤�ɂ͊��ɉ�U�ł��Ȃ������B����Ƙr���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B

����ɘr������������͕̂ςȊ����ł͂��邪�A�����̓��F���������B

�傠���ŁA���킦���芚�ݐ����肵�āA�������Ђ��Ɖ��O�Ђ��ő~�����ނƂ����킯���B

2010.02.16

�O��ɍ̏W���������́A�ڂɓ��邩����Ȃ����̂悤�Ȃ��̂��������B

���ɕ�����ł��������_�A����d���グ���̂ƁA���̂ւ�ɋ����̂��������ŁA������グ���z�ł���B

����ł͍����ג����_�ɔ����������Ă�����x����������Ȃ����A���̌������Ō���ƁA�����̌�둤����Ɋ���Ă������A����������̂ŁA�b���ڂɂ������Ȃ��B

�������A�ςȒ��ł͂���B���ʂ̍b���͕����܂Ōł��O���Ŕ���Ă��āA�����������ۂ�[�܂��Ă��邪�A�����́A���r���[�ł���B

���������R�ɓ�������̂Ŕ��ė͂͏\�������A�S�g�͒����[�ȍb���Ŗh���͕s�\���B�b���Ƃ��ẮA�i���̒��x���Ⴂ�̂��A�Ȃǂƍl���Ă��܂����B

���łɁA���剻���Ă̂��̂������Ă���Ƃ�����A�z�����Ă݂��B

2010.02.11

�X���͂Q���Ƃ����̂Ɉٗl�ɒg���������B�����������������Ă����B

�[���̎U������A��ƁA����̐����ɏ����ȕ����������̂��������B

���ɗ����ē����Ȃ��Ȃ��Ă���̂������B

���������A���ꕨ�������Ă��č̏W�ł���B���ɓM��Ă��Ă�����ł͂��Ȃ������B

���N�n�߂Ă̕W�{�ł���B�Ƃ͂����A�S���������Ȃ��B

�����Ă���̂��X�P�b�`����̂́A�S�����ł͂���グ�ł���B���̔����̂Q�_�́A�v���o���ĕ`�����B�������ł��킵�Ȃ���������Ă����̂ł���B

����ł��܂��ƁA��������ɂȂ�ȂǁA������ł��܂��̂ŁA����́A�o���T�ނɏ����Ȍ����J���āA�W�{������A�J�o�[�O���X�ŊW�������B�������Ɗ�������ɈႢ�Ȃ��B

�Q�������Ă����y�`���ɂȂ�Ȃ������B�������A������ɊJ������A�r���ςɋȂ����Ă��܂�����A�����Ă��鎞�̎p�Ƃ͂قlj����B

2010.02.07

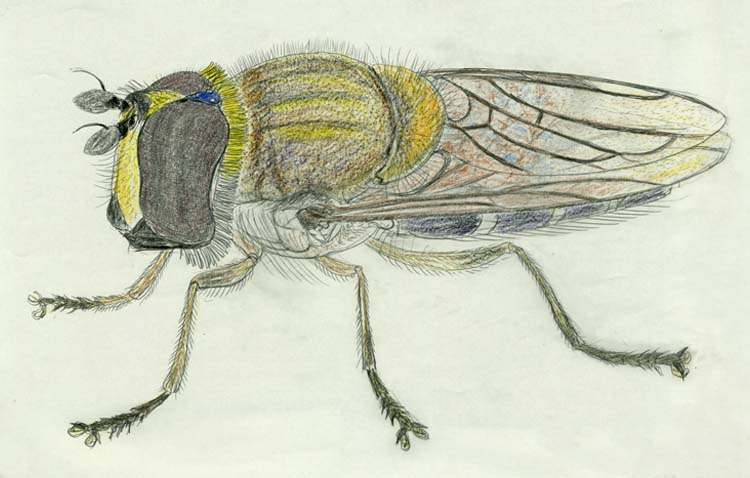

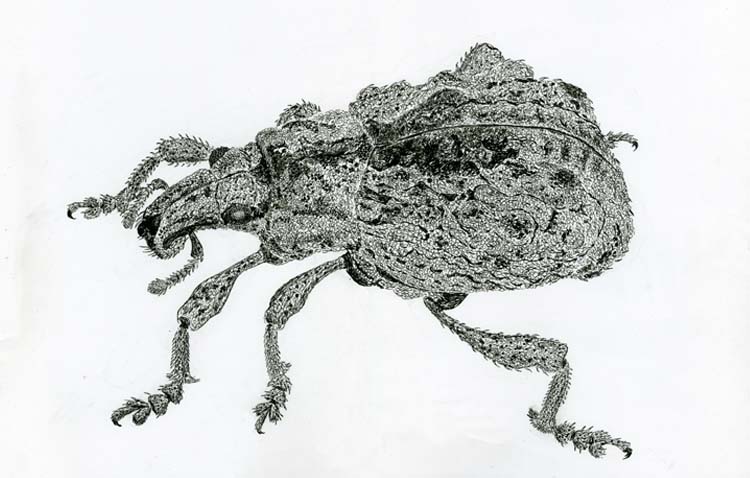

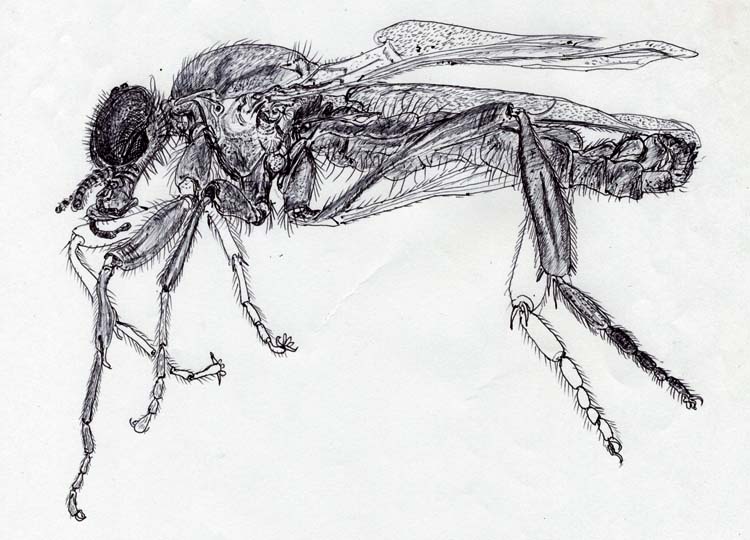

�b����(������)�n���~���E�ȃn���~���E���ȃi�~�n���~���E�ł���B

��������̔h��h�肵�����Ȃ̂ŁA�ԈႢ�͂Ȃ����낤�B

���L�Ə����A�֖҂ȃn���^�[�炵���B�a�Ƃ��A�~�~�Y�A���̗c���Ȃǂ�H�ׂĂ��邻�����B

�m���ɁA�傠���͑傫���ĉs���A�����ɎO�̒܂����Ă���B

���܂ꂽ��ꊪ�̏I��肾�B

�r�ׂ͍��Ē����A�����ɂ��A�������ꂻ�����B

�����ƔE�ъ��Ȃǂ͂����A�h��Ȋ��D�ŒE�e�̂��Ƃ�������A�����Ƃ����Ԃɕ߂܂��Ă��܂��̂��낤���B

2010.01.30

�t�B�[���h�m�[�g���ǂ��̂Q��ڂł���B

������x�傫�������钎�́A����ł��A�ו��̏ڍׂ͖����ł��A����Ȃ�ɕ`�����Ƃ��ł���B

�������A��������ĕ`�����ق����A�������ōו����m�F���Ă�������`�������̂��A�����������Ă���悤���B

�G���]����Ă������肭����̂ɁA�ꐶ�����ɂ�������̂ƁA���C�y�ɂ�������̂���ׂ�ƁA���C�y�̂ق��̕]�����������Ƃ�����B������A��������B���̂��тɁA�܂����Ƃ���������J��Ԃ����ƂɂȂ�B

�����A���ɂȂ�����t�̕]���ɂȂ�̂��낤���B

2010.01.25

������߂܂�����L�^���Ă����Ȃ��ƁA�Ȃɂ��Ȃ��������悤�ɂȂ�B

����ŁA�A���Ă��Ă���A�`�S�T�C�Y�̃R�s�[�p���ɁA���t����悤�ɂȂ����B

�t�B�[���h�m�[�g�̂悤�Ȃ��̂����A�����̓I���W�i���͎菑���ł���B�p�\�R���͊ȒP�ɏ�������t����������ł���̂ŁA�֗��ł��邪�A�I���W�i���̌������͂قƂ�Ǖs�\�ł���B���������E�Ȃ̂��B

��̃n�G�̂��Ƃ́A��������Y��Ă����B

�ǂ����痈���̂��A���y�`���̂��̂Ȃ������Ƃ��Ȃ��������A�s�v�c�Ɏv�����̂��v���o�����B

����ŁA�����Ă��A���̒��x�ɂ����`���Ȃ����A���J�ɕ`�����Ƃ݂���B

2010.01.20

�Ȃ����_�J�������Ă��āA�����z�������A���̂܂܂ɂ��Ă���ƐH�ׂ��Ă��܂��̂ŁA�����Ȕ��ɓ���đ傫�����Ă����B

���炭����ƁA���ۂ��̑тɂȂ��Ă����B

���̗̂��̂�����Č������Ŕ`�����̂��A���̎ʐ^�ł���B

�̐��̂́A�T��Ѓh���Ƃ����炵���B�Α��̒��ԂŁA������������B�_�f�����������B

���̂܂��ɂ́A�������v�����N�g���������B���傱�܂��Ɗ����ɓ����Ă���B

�C�^�`���V�Ƃ����炵���B�O.�P�~�����Ȃ��悤�ȏ����ȕ��œ���ł͕�����Ȃ��B

�������ɒt�����ڂ��ς����̂����A�ǂ����痈���̂��낤�B�������Ƃ������̂͐_�o�S�v�ł���B

�Ƃ���ŁA�ʏ퐶���������͉�����̓��ߏƖ��Ō��Ă���B��̎ʐ^�̂悤�ɁA���̊��͂Ȃ��B

���ꂪ�A������̌��Ă�ƁA���̊����o�ė���B

��ۂ��A�����ƕς��̂��B

2010.01.14

�o���ڂ́A�n�G�A�A�u�A�J�Ȃǂ���Ȃ��Ă���B�G�ɂ������̂́A�l�b�g�Œ��ׂ����A�����炸���܂��B

�����Q���Ȃ̂ŁA�o���ڂ͊ԈႢ���Ȃ��B�Q�Z���`�߂������āA�n�G�Ƃ�����傫���B�A�u�͑傫���̂�����̂ŁA�A�u�ŒT�������A�������̂͂Ȃ������B

���̒��Ԃ̐i�����x�́A�����ł͈�Ԃ炵���B

�ڗ��̂́A

�@�@���Ⴊ����ŁA���A����̂ЂƂA�ЂƂ��������āA���������B����āA���o������Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�A�@�G�p�͒Z�����A�����ɑ�̂��̂�����B����āA�L�o�ɕq���ɈႢ�Ȃ��B

�B�@���͂Q�������ŁA�����͞��_��ɏ������Ȃ��Ă��āA�o�����X������Ă���B����āA���R���݂ɔ�s�ł���ɈႢ�Ȃ��B

�l����z��҂�������\�͂������A�f������щ���̂ŁA�a�̊m�ۂ�A�G�̍U���ɂ������A�����̂т�͂������B�ȂǂƁA����ɑz�����Ă݂����A�������Ă���̂��낤���B

�������A�n�G��J�A�A�u�͌������̂ł͂��邪�B

2010.01.08

MWS�̍쐬�����]���v���p���[�g����A����͑Ε������Y�̈Ⴂ�����������悤�B

�{���́A�ڊ���Y���P�O�{�ŁA�Ε������Y���S�O�w���ƂS�O�O�{�A�P�O�O�w�łP�O�O�O�{�ɂȂ�B

������͈͂́A���̂����Ă��錰�����ł́A�S�O�w�Œ��a�O.�T�~���A�P�O�O�w�Œ��a�O.�Q�~���ł���B

�S�O�w�ƂP�O�O�w�̈Ⴂ�́A�{���łQ.�T�{�ɂ��������Ȃ����A�ו�����������͂́A���Ⴂ�ł���B

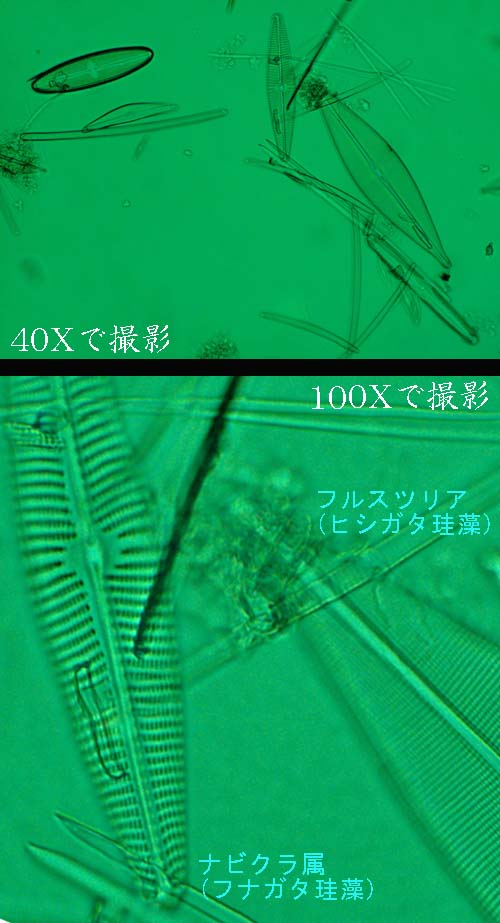

�ʐ^�́A�������O.�P�~�����[�g�����x�́A�t�i�K�^�]���ƁA�q�V�K�^�]���Ȃǂł���B

�S�O�w�ł́A�L���͈͂������A���ɕ������ꂽ�]�����A�ɂ��₩�Ŋy�������A�ו��̏ڍׂ́A������ڂɂ����x�ł��B

�������A�P�O�O�w�Ō����A�t�i�K�^�]���́A�ЂƂЂƂ̖E�䂪���������邵�A�q�V�K�^�]���́A�c�����łȂ��������ɂ���������邱�Ƃ��킩��B

�P�O�O�w�̐��E�́A�ʐ��E�̂悤�ł���B

2010.01.03

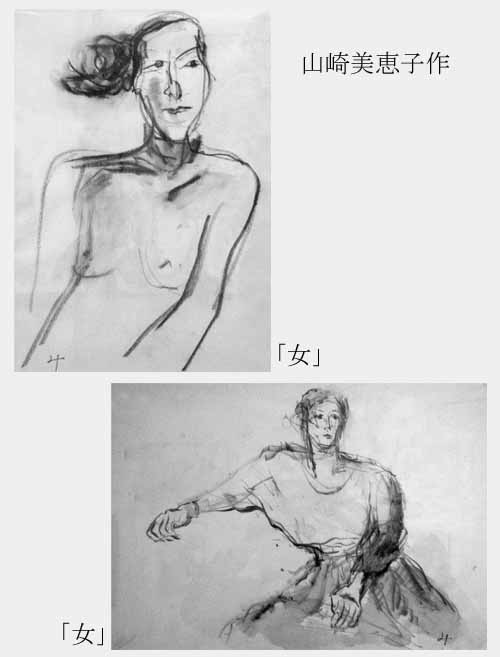

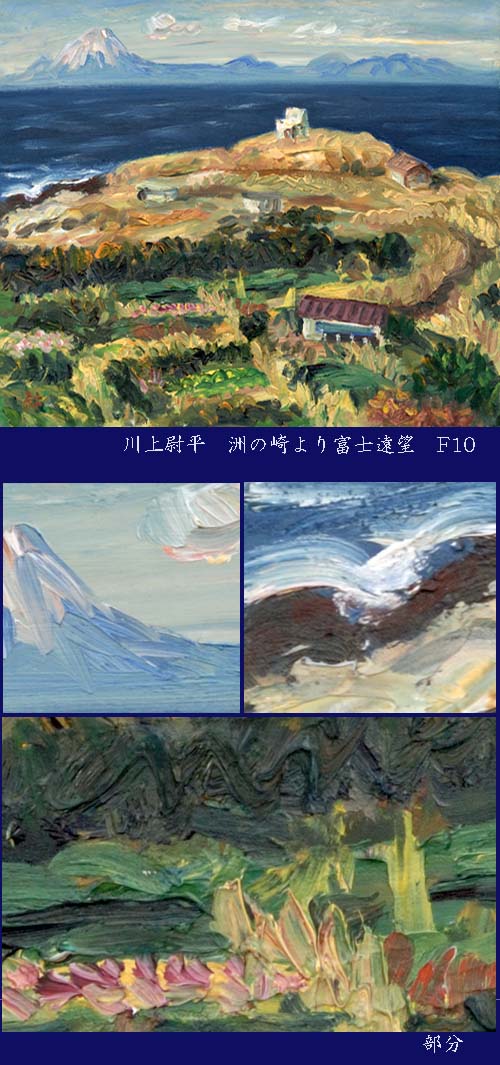

�䂪���t�́A���ѕ��搶����t�َR�̏F�̍�ŕ`������i�ł���B

���t���Ȃ����A�ӔN�̍�i���Ǝv���B

�搶�́A�O�ꂵ�������`�ł������B���̊G���A�~�̊������������Ԓ��ɃL�����o�X�𗧂Ăĕ`���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�[���߂��̑N�₩�Ȍ��ɁA�x�m�̕�͂ق̂��ɐԂ��A�����ɔg���������A�_�����ł����B�܂�ŁA���������̏�ɗ����s�����Ă���悤���B

�搶���S���Ȃ��ĂR�O�N�߂��Ȃ�A���G�̎����͌���Ȃ����̂Ƃ�����߂Ă������A�Q�O�O�V�N�P,�Q���ɌF�{������p�قŁA�Z�܂����W��������A�搶�̑�\����R���ꂽ�B

���ꂩ��A���炭���āA�搶�̂P�O������ɓ������B

�Ⴂ���͐��ӋC�������B�搶�̊G�͌ÏL���Ǝv���Ă����B���R������̂܂܂ɕ`���Ăǂ�����Ǝv���Ă����B

�������A���A���������Ďv���B�搶�̊G�͕s�v�c�ȊG���B����Č���ƁA���A���Ȏʐ��悾���A�ߊ��ƁA�������^�b�`�����ɂȂ��Ă��܂��B��W�ł͐�ɕ�����Ȃ��̂��B

�u�т���́A�c����G���D���������B�ނ̍�i�Ɍ���}�`�G�[���ɂ́A���X�Ȃ܂ł̑Ώۂւ̒Nj�������B���݂Ƃ̑Θb���d���h�荞�߂��Ă���B�����ȃL�����o�X�ɏd�˒u�����F�ʂ����A�ǖقȔނ̃��m���[�O�ŁA��Ȃ܂ł̏�O�Ȃ̂��B���ѕ������^�̔�ヂ�b�R�X�ł���A�Ƃ�ق��Ď���ۂގp�����A�ނɑ��������\�}�͂���܂��B�v

�@�@�@�@(���ѕ���W�L�ڔ��|�e���̕����)

�O����Βʂ��B���A�搶�̍�i���茳�ɒu���A���X���邱�Ƃ��ł���̂́A�K�^�Ƃ��������悤���Ȃ��B

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 �ŐV

| �g�b�v | �����E��`�� | �A����`�� | �s�s��`�� | ���R�ɕ`�� | �^�߃X�P�b�` | �f�b�T�� | �� �� �� �� | �� �� �� �� | �����N |

���̃y�[�W�̃g�b�v��

���̃y�[�W�̃g�b�v��